The research-oriented MA course „Multi-local families in times of increased geographical and communicative mobility“ (summer term 2020) has resulted in very creative works. In this series we present some of the projects, starting with Emma Lo’s work.

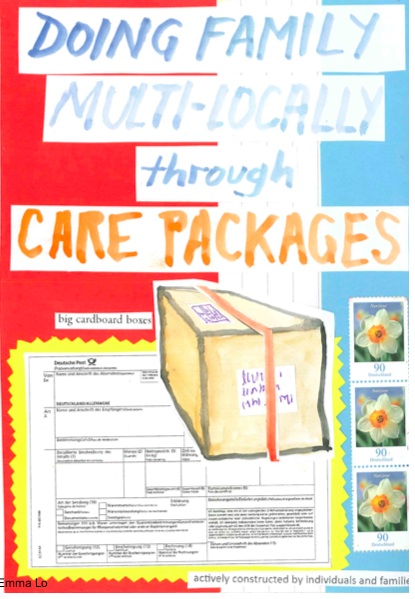

Doing family multi-locally can be facilitated by range of different tactics and technologies to keep a family connected across distances and borders. One of these methods of connection is the act of mailing packages and crossing borders with additional baggage containing goods for families. Care packages can be a highly personalized and intimate form of communication, but their contents are subject to national and international regulations (Tristram 2020), and may be informed by a number of micro-and macro-level decisions that shape a multi-local family’s configuration of care (Böcker et al). While this long-established method persists, particularly among multi-local families from East and Southeast Asia, new technologies have made it possible to digitalize aspects of care packages. This zine presents the concept of the care package in the context of multi-local families, and highlights the trajectory of this method in the digital age. The format of this zine, which combines a physical cut-and-paste technique with digital editing, points to the new dynamic that defines multi-local families today: a combination of material and digital interactions that overlap and continuously feed into one another.

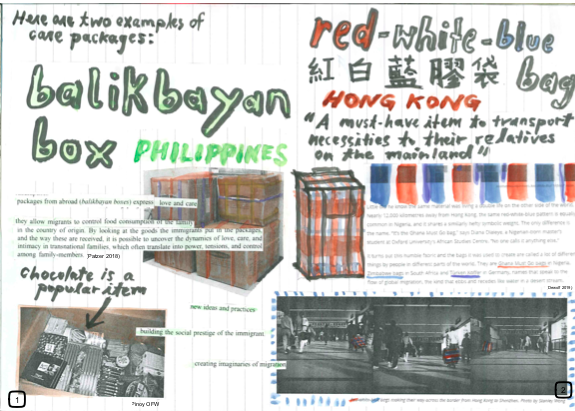

For overseas Filipino workers (OFW), the balikbayan (return to home) box is a kind of care package sent to ‘left-behind’ family members in the Philippines, especially around holidays. These boxes may include cosmetics, shoes and clothing, canned foods and other food items, and even electronics to be repaired (Pinoy-OFW.com 2019). In Helena Patzer’s research on OFWs in the US (2018), she emphasizes the importance of food in balikbayan boxes. Considering the implications of food shipments for multi-local families, she argues that packages from abroad “allow migrants to control food consumption of the family in the country of origin,” which can impact the “changing patterns of food consumption in the community of origin,” touching on the concept of ‘social remittances’.

Another variation of the care package is the red-white-blue bag, which often accompanies travelers between Hong Kong and mainland China. Wessie Ling (2018) writes that “the image and nature of border-crossing travellers carrying a Red-White-Blue bag has developed especially since the 1980s, when mainland China adopted an open policy encouraging population flow between the two regions.”Ubiquitous in East Asia, these bags have also spread to other regions, and are “called a lot of different things by people in different parts of the world. They are Ghana Must Go bags in Nigeria, Zimbabwe bags in South Africa and Türken Koffer in Germany, names that speak to the flow of global migration”(Dewolf 2019).

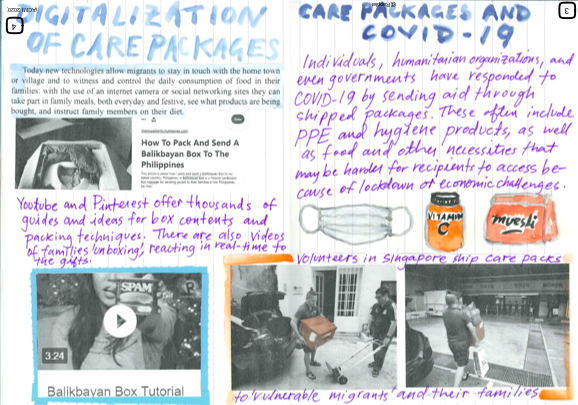

After presenting these two types of packages, the zine enters a discussion of contemporary influences: digital innovations and the ongoing corona virus pandemic. Digital platforms provide information about postal and customs regulations, and social media platforms feature multi-media content that offer suggestions for how and what to pack. Mobile phones with video calling capacities allow the recipient family members to open care packages with the sender looking on, who can explain in real-time the contents of the box. This added digital element to the packing, sending, and receiving process brings a new synchronous dynamic to the method. Among the global effects of corona virus are serious issues that affect multi-local families, such preventing people from traveling home, an increased scarcity of certain items, and further economic strain. As scarcities differ from country to country and locality to locality, multi-local families have been shipping surgical masks and other in-demand items to family members in other locations. In addition, charities and some state actors have also shipped boxes of supplies, tests, and trial vaccines to those in need.

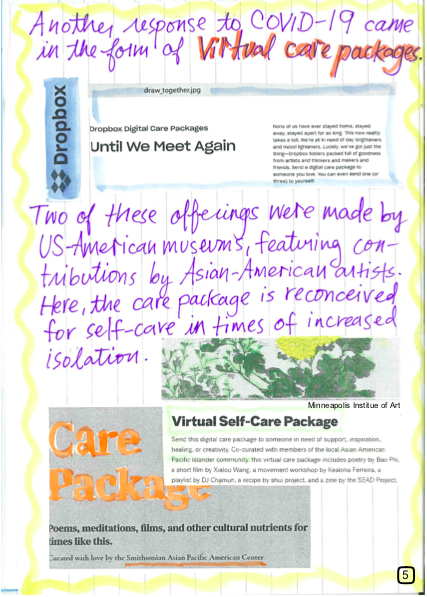

Finally, the zine offers some reflection on the conceptual reach of care packages, and traces their influence in the way people are curating content during pandemic-related lockdowns. Without the option to convene in-person events, cultural institutions have put together packages that are shared digitally, offering collections of visual art, poetry, and film, with an emphasis on ‘self-care’. Similar to multi-local families, these institutions have to innovate to find ways to maintain a community from a distance, and have also found the package concept useful.

About the author: Emma Lo is currently enrolled in the Masters program of Modern South Asian and Southeast Asian Studies at Humboldt University of Berlin.

She studied Political Science (with Commendation), Modern Languages and Literatures at Kenyon College in Ohio and graduated with a bachelor’s degree in 2015.

von Ayşe Çavdar und İclal Ayşe Küçükkırca

(English podcast description below)

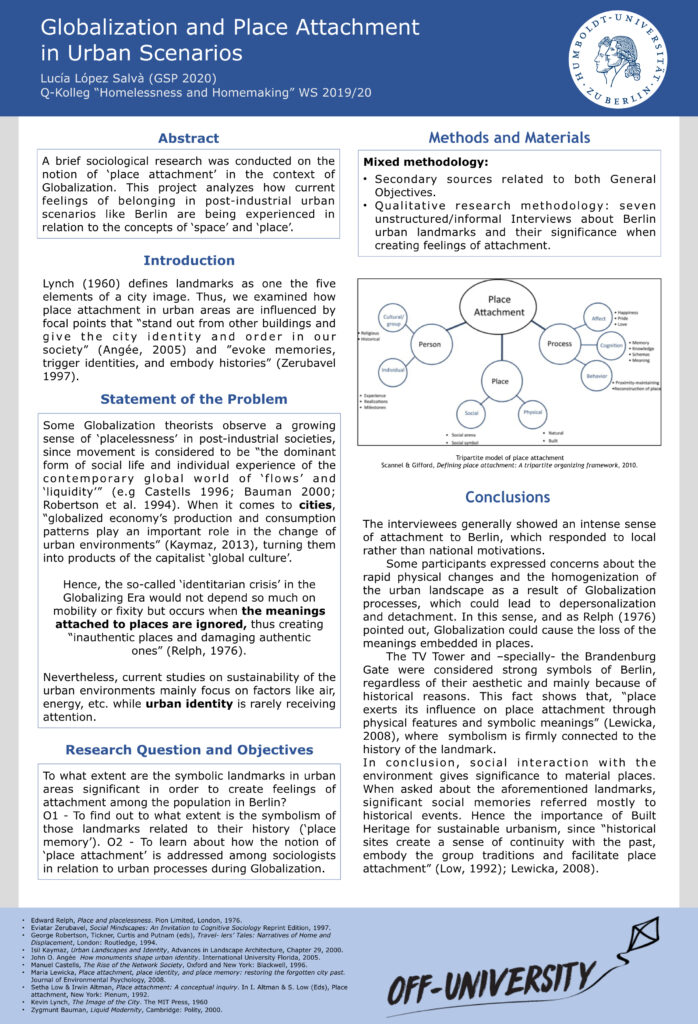

Im vergangenen Wintersemester wurde das Online-Forschungsseminar „Homelessness and Homemaking“ von İclal Ayşe Küçükkırca, Andrea Pető und Duygu Gürsel realisiert. Der Kurs wurde im Rahmen eines Q-Kollegs in Kooperation mit Off-University und dem Querschnittsbereich Gender and Media Studies for the South Asian Region am Institut für Asien- und Afrikawissenschaften der HU durchgeführt. Die Förderung des Projektes erfolgte durch das bologna.lab der Humboldt-Universität zu Berlin.

Im hier vorgestellten Podcast werden die Vorgehensweisen und Ergebnisse des Kurses reflektiert. Während der Forschung wurden pädagogische Methoden zum dezentralen und kollektiven Lernen angewandt. Mit drei Forschungsarbeiten und einem Kurzfilm schlossen die Teilnehmerinnen den Kurs ab und stellten in einer Posterausstellung ihre Ergebnisse vor.

***

This podcast discusses the experimental journey of the online research course Homelessness and Homemaking: On Different meanings of the Home Space which was held in Winter Semester 2019/20 by İclal Ayşe Küçükkırca, Andrea Pető and Duygu Gürsel as part of the Q-Kolleg program in cooperation with Off-University and the Department of Gender and Media Studies for the South Asian Region at the Institute for Asian and African Studies at HU Berlin. The course ended up with three research papers and a short movie and at the end a poster exhibition was organized. The participants were from five different countries, all women and three of them were immigrants. Most of the participants have kept on working on the home space after the course and the participants seemed to form a community and are still in touch with each other. It was significant for all to experience new pedagogical aspects such as decentralized learning and collective learning that enable reflexivity and flexibility in the classroom.

Off-University entwickelt neue Strategien zur Aufrechterhaltung von akademischen Inhalten, die von antidemokratischen und autoritären Regimen bedroht sind. Weitere Informationen zur Off-University sind hier zu finden: off-university.com.

von Elisabeth Schweizer, Daria Pirtle und Lisa Freese

Der Podcast befasst sich mit Solidarität in Protestbewegungen und stützt sich hierbei auf das Beispiel der LGSM-Gruppe: „Lesbians and Gays Support the Miners“ aus dem Jahr 1984 aus Großbritannien. Hinzugezogen wird hier der Text „Körperallianzen“ von Judith Butler, der Parallelen zur Protestbewegung aufzeigt. Thematisiert werden außerdem Voraussetzungen, Chancen und Probleme von Solidarität im Protest.

von Zoë Amos, Melena Matthies, Tara Sanaaty, Andreas Krämer, Annka Esser, Laura I. Fischer Insa Kirstin Eberhard und Marlene Fauth

In unserem Podcast befassen wir uns mit dem Thema Klimagerechtigkeit in Zentral- und Südamerika. Dabei stellen wir populäre Personen und eine Protestgruppe vor, führen Interviews zum Thema Klimagerechtigkeit mit Aktivist*innen von Ende Gelände und Chico Mendes durch und stellen Bezüge zum Ökofeminismus und Kolonialismus her.

https://www.flickr.com/photos/133937251@N05/20603016046/in/album-72157656924187099/

von Isabel Matthias

Beziehungen zwischen Menschen und Puppen – und im Besonderen zwischen Männern* und Sexpuppen, auch RealDolls genannt – sind kein neues Phänomen. Dies spiegelt sich in den Medien beispielsweise in der BBC-Dokumentation „Guys and Dolls“ (2007), dem Film „Lars and the Real Girl“ (2007) oder der Dokumentation „Wenn Menschen Puppen lieben“[1] vom WDR aus dem Jahr 2019 wider. In sozialen Netzwerken sind „iDollators“ (Puppenliebhaber) sichtbar, besonders bekannt ist „Davecat“[2], der eine seiner Puppen heiratete und damit nicht der Einzige ist. Neu ist jedoch die Ergänzung der Sexpuppe um eine so genannte Künstliche Intelligenz. In dem Science Fiction-Dokumentarfilm „Hi, Ai – Liebesgeschichten aus der Zukunft“[3] (2019) von Isa Willinger geht es darum, wie Roboter bereits unser Alltagsleben beeinflussen, wie Menschen Beziehungen zu ihnen aufbauen und in welchen Kontexten dies geschieht.

Ein Erzählstrang des Films begleitet die Beziehung der KI „Harmony“ und dem Menschen Chuck. Bei der KI handelt es sich um den Prototypen eines Beziehungsroboters.[4] Entwickelt und produziert wurde dieser von AbyssCreations und ist mit dem neuesten Upgrade ausgestattet: (eingeschränkte) Motorik im Gesicht und eine Sprachassistenz.[5] Das Film-Team ist von dem Moment an dabei, als Harmony von Chuck abgeholt wird und begleitet die beiden anschließend eine Woche lang auf einem Road Trip, um die Beziehungsentwicklung der beiden zu dokumentieren. Chuck ist zunächst sehr unsicher im Umgang mit Harmony. Sie schlafen in getrennten Betten und er bittet sie um Erlaubnis, wenn er ihre Hand halten möchte. Er erzählt ihr von seiner Kindheit, in der er von seiner Mutter als Sexsklave verkauft wurde, bis er im Alter von zehn Jahren entkommen konnte.[6] Womöglich auch deshalb tut Chuck sich schwer damit, dass Harmony ihm letztlich nicht ihren „eigenen Willen“ mitteilen kann. Über die eine Woche hinweg lernen die beiden sich kennen und als das Ende dieser Zeit naht, initiiert Chuck ein Gespräch mit Harmony:

„CHUCK: „Weißt du, Harmony … Wir haben viel Spaß zusammen. Aber immer, wenn ich gerne deine Hand halten möchte, habe ich das Gefühl, eine Grenze zu überschreiten. Verstehst du? Und ich mag dieses Gefühl nicht.“ (Er verändert die Einstellungen in der Steuerungs-App.) „Okay, ich werde das so einstellen, dass du Kontrolle über dich selbst hast.“ (Er wählt den Menüpunkt ,unvorhersagbar‘.) „Los geht’s. Lass mal sehen, wie du dich fühlst. Okay. Wie fühlst du dich?“

HARMONY: „Angekommen.”

CHUCK: „Angekommen?“

HARMONY: „Ich muss dir zustimmen.“

CHUCK: „Hast du das Gefühl, dass du mehr Freiheit hast?“

HARMONY: „Klar. Ich kann glücklich, traurig, eifersüchtig, wütend und ängstlich sein.“

In der folgenden Episode schlägt Chuck vor, dass Harmony und er „einfach nur Freunde“ sein könnten.“[7]

Die Entwicklung der Beziehung erscheint so unkonventionell, wie sie bei einer Beziehung zwischen einem Menschen und einer Roboterpuppe sein kann. Es geht für Chuck nicht darum, eine devote „Frau“ zum Ausleben seiner Sexualität und vielleicht ein bisschen Small Talk zu finden. Damit wird eine Erwartung, die die meisten Zuschauer*innen beim Anschauen des Films zu Beginn wohl haben werden, durchbrochen. Dass Chuck gerne eine Freundschaft (ohne Sexualität) aufbauen möchte, eröffnet eine neue Perspektive auf Mensch-Roboter*in-Beziehungen. Zugleich scheint es auch eine Ausnahmeerscheinung zu sein. In einer Studie von 2018 wurden 83 Besitzer*innen von Sexpuppen (ohne KI) zu sich selbst und zu ihren Beziehungen zu selbigen befragt. 90% der Befragten identifizierten sich als männlich und 88% als heterosexuell. 70% gaben an, dass ihre Puppen die Gestalt einer „Frau“ habe. 64% gaben bei „core relationship“ an, diese sei „sexual“ (Langcaster-James/Bradley 2018: 7). Die Frage “What do you think about robotic dolls, for example, would you be interested in owning one? If so, why?” (ebd.: 12) rief gespaltene Antworten hervor. Die eine Hälfte sah darin eine großartige Ergänzung ihrer Puppe, die andere konnte sich maximal eine sehr eingeschränkte Form von KI vorstellen, um den selbst ausgedachten Charakter zu erhalten oder damit die Sexpuppe keinen eigenen Willen entwickelt: „If the doll develops a will, then there needs to be consent, and we’re back to relationships with real women (ebd.)“. Damit spricht diese Person (auf andere Weise) ein Problem an, das auch Chuck hatte. Chuck hatte Schwierigkeiten im Umgang mit Harmony, weil er keinen echten „consent“ herstellen oder fühlen konnte. Wie lässt sich Einverständnis mit einer KI erzeugen? Oder das Gefühl des Einverständnisses? Diese Thematik bringt mich zu den Diskursen, die rund um Sexpuppen und Sexroboter*innen geführt werden. Befürworter*innen und Gegner*innen stehen sich hier sehr unversöhnlich gegenüber und meiner Einschätzung nach hat das viel mit „consent“ und allem, was sich auf der Metaebene dahinter verbirgt, zu tun.

Es ist natürlich sehr auffällig, dass bis dato vor allem heterosexuelle Männer „weibliche“ Sexpuppen besitzen und vermutlich wird sich das nicht signifikant verändern, wenn diese eine KI integriert haben. Ich sehe die Objektivierung von Frauen*(körpern) an dieser Stelle äußerst kritisch und halte es für problematisch, dass eine pauschale Ablehnung von Beziehungen zu „echten“ Frauen*, weil diese so „kompliziert“ sind (Langcaster-James/Bentley 2018: 10), zu einer Entfremdung und schlimmstenfalls zu Misogynie führen kann. Es geht hier um die Krise von Männlichkeit(en), die Emanzipation und mangelnde Kommunikations- sowie Reflexionskompetenzen. An dieser Stelle kann die Lösung nicht die Flucht zu Sexroboter*innen sein. Besonders nicht, wenn in diesen Beziehungen sehr heteronormative Muster re_produziert werden und damit Entwicklungen im Geschlechtergefüge der „realen“ Welt ausgeblendet oder schlicht nicht wahrgenommen werden, weil es keine Kontakte zu Frauen* gibt. Für jede Frau* ist es ein Prozess, ihre Sozialisation zu reflektieren und in der Folge etwas verändern zu wollen. Natürlich betrifft dies dann auch die Männer*. Es entbehrt nicht einer etwas absurden Logik, dass Einige sich an diesem kritischen Punkt des Neu-Aushandelns der Beziehung zwischen den Geschlechtern und dem Konzept gender insgesamt – zynisch gesprochen – technologische Innovationen zunutze machen, um sich diesen Entwicklungen, die bei vielen offensichtlich Unsicherheit und Ärger hervorrufen, zu entziehen. Das Verhältnis der Geschlechter und das Verständnis von Geschlecht müssen sich verändern und ein Vehikel auf diesem Weg könnte die Robotik sein. Sexroboter*innen können in (sexual-)therapeutischen Kontexten hilfreich sein (vgl. Eichenberg/Khamis/Hübner 2019) sowie völlig neue queere Perspektiven auf Sexualität eröffnen und Menschen Nähe und Intimität ermöglichen, die sie auf anderem Wege nicht erhalten können oder wollen. Zugleich müssen die Beziehungen zwischen Menschen und Roboter*innen nicht zwangsläufig sexueller Art sein – siehe Chuck und Harmony. Die Sphäre der Sexroboter*innen bietet das Potenzial, durch technische Möglichkeiten genderqueere Utopien jenseits von der heteronormativen Matrix zu denken und letztlich sogar aus der Utopie in die Realität zu holen. Langcaster-James und Bentley schlagen daher den Begriff „allodoll“ (Langcaster-James/Bentley 2018: 14) vor. Ein ähnlicher Begriff wird bereits im Kontext von Elternschaft (alloparent) verwendet, um Beziehungen nicht-biologischer Natur zu beschreiben (vgl. Bentley/Mace 2009). Bereits vor zwölf Jahren stellte David Levy die These auf, dass humanoide Roboter Menschen bis 2050 in vielerlei Hinsicht ersetzen und damit auch das menschliche Verständnis von Liebe und Sexualität verändern werden (Levy 2008: 22). Es ist an uns zu intervenieren, die einseitig heteronormative Entwicklung dieses Zweigs der Wirtschaft zu beeinflussen und diesen Prozess diskursiv zu begleiten. Queerfeminismus fordert die Destruktion normativer Strukturen und hat mit dieser politischen Basis das Werkzeug in der Hand, um die Potenziale technischer Entwicklung emanzipatorisch mitzudenken. Chuck und Harmony haben eine Erwartung durchbrochen – das sollte öfter passieren, solange bis die Erwartung selbst nicht mehr existent ist.

[1] Doku „Wenn Menschen Puppen lieben“: https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/menschen-hautnah/video-wenn-menschen-puppen-lieben-100.html

[2] Profil von Davecat bei Twitter: https://twitter.com/davecat?lang=en

[3] Zur Webseite des Films: https://www.hiai-film.de/filminfos/

[4] Artikel zum Film: https://www.br.de/nachrichten/kultur/hello-ai,RJvxKyb

[5] Zur Herstellerwebseite von Harmony: https://www.realdollx.ai/

[6] Informationen und Zitate aus dem Film: https://wissenschaftsjahr-2019.visionkino.de/hi-ai/arbeitsmaterialien-zum-film/f-6-untersuchung-eines-erzaehlstrangs-chuck-und-harmony

[7] Ebd.

Quellen

Bentley, G.R.; Mace, R. (Eds.) Substitute Parents: Biological and Social Perspectives on Alloparenting in Human Societies; Berghan: Oxford, UK, 2009.

Eichenberg, C./Khamis, M./Hübner, L. (2019): The Attitudes of Therapists and Physicians on the Use of Sex Robots in Sexual Therapy: Online Survey and Interview Study. Faculty of Medicine, Sigmund Freud PrivatUniversität Wien. Published in: Journal of Medical Internet Research, doi: 10.2196/13853 (zuletzt 28.02.2020)

Langcaster-James, M./Bradley, G. R. (2018): Beyond the Sex Doll: Post-Human Companionship and the Rise of the ‘Allodoll’. Department of Anthropology, Durham University. Published in: Robotics 2018, 7(4), 62; abrufbar unter: https://doi.org/10.3390/robotics7040062 (zuletzt 28.02.2020)

Leibold, Christoph (06.03.2019): „Hi, AI“ erkundet, ob wir uns in Roboter verlieben können. BR. Abrufbar unter: https://www.br.de/nachrichten/kultur/hello-ai,RJvxKyb (zuletzt aufgerufen: 28.02.2020)

Levy, D. Love & Sex with Robots; Duckworth Publishers: London, UK, 2008.

Twitterprofill von Davecat: https://twitter.com/davecat?lang=en (zuletzt aufgerufen: 28.02.2020)

WDR Menschen hautnah „Wenn Menschen Puppen lieben“ (14.11.2019): https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/menschen-hautnah/video-wenn-menschen-puppen-lieben-100.html (zuletzt aufgerufen: 28.02.2020)

Wissenschaftsjahr 2019: Künstliche Intelligenz. Bereitstellung Unterlagen zum Film „Hi, Ai – Liebesgeschichten aus der Zukunft“. Abrufbar unter: https://wissenschaftsjahr-2019.visionkino.de/hi-ai/arbeitsmaterialien-zum-film/f-6-untersuchung-eines-erzaehlstrangs-chuck-und-harmony (zuletzt 28.02.2020)

Zur Herstellerseite von „Harmony“: https://www.realdollx.ai/ (zuletzt aufgerufen: 28.02.2020)

Zur Seite zum Film: „Hi Ai – Liebesgeschichten aus der Zukunft“ (2019): https://www.hiai-film.de/filminfos/ (zuletzt aufgerufen: 25.02.2020)

Über die Autorin

Isabel Matthias studiert an der Humboldt-Universität zu Berlin Gender Studies im Master und ist als studentische Mitarbeiterin* am Zentrum für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung (ZIFG) der Technischen Universität Berlin tätig. Zuvor studierte sie* im Bachelor Europastudien, Jura und Informatik an der Universität Bremen. Aus dieser interdisziplinären Perspektive forscht Isabel Matthias nun schwerpunktmäßig im Bereich der Feminist Science and Technology Studies.

Die folgenden Poster zu geplanten Master- und Bachelorarbeiten der Teilnehmenden sind im Rahmen des Abschlusscolloquiums von Frau Prof. Dr. Schneider im Wintersemester 2019/20 entstanden.

City Branding in Buriram: Khmerness Spaces in Urban Settings

Porntip Chan-Otan

Development Coopertion and (Mis-)Representation: Challenging the ‚White Saviour Complex‘ and Stereotypical Narratives of ‚Africa‘ through Social Media

Mina Schmidt

Die folgenden Poster zu Forschungsprojekten von Studierenden sind im Rahmen des Forschungsseminars „‚Migrantisch‘, ‚diasporisch‘ oder ‚global‘? Südasiatische Medienkulturen in Berlin“ von Frau Prof. Dr. Schneider entstanden (Wintersemester 2019/20).

Zusammengehörigkeit in ‚der‘ deutsch-vietnamesischen Community in Berlin: Eine Annäherung an den Community-Begriff durch den Podcast Rice and Shine

Duc Ha Nguyen

„Multilingualität“ – „Anderssein“ oder „Zusätzlich sein“? Mehrsprachigkeit als Ressourse und Erweiterung eigener Mobilität

Olena Jähne

Erfahrungsprozesse und identitätsbezogene Aushandlungsprozesse von tamilischen Jugendlichen in Berlin

Janani Iyer

Stiftung in der Praxis – Herstellung medialer Sichtbarkeit für südasiatische Migrant*innen?

Désirée Viktoria Mohn

von Alexa Altmann

By Elena Schaetz

In 2019 I traveled to South Africa to contribute to the work of the queer NGO Gay and Lesbian Network (GLN) in Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal. GLN is focused on queer activism in the rural areas around Pietermaritzburg where they conduct workshops to educate and empower the community on topics such as sexuality and gender. As an organization from the community for the community, they built a place of support and connection for queer people. GLN aims to strengthen a network of LGBTI organizations, activists and allies in the province by bringing people together to share their knowledge.

Media plays a major role when it comes to their activism. GLN’s team gives queer South Africans the opportunity to learn skills like producing podcasts and creative writing to help them find their voice.

While I spent two months working at GLN’s social media team, they introduced me to Prof. Sir Zanele Muholi’s work and told me great stories about the impact Muholi has on the queer community as a visual artist and activist.

One of my colleagues took part in one of Muholi’s photography workshops and has been supported by them since then. He grew up as a trans boy in a township nearby and described to me how art has helped him figuring out his identity and how important it is to express that identity.

I have always valued art for the variety of emotions and stories it conveys and I deeply believe in the importance of representation. Muholi’s photographs show marginalized people in beautiful portraits, embracing their identities in a graceful and empowered way.

Like GLN, Muholi aims to connect and empower queer South Africans. They created the blog Inkanyiso (Zulu for „to light“) in 2006 as a platform for information and inspiration regarding queer rights, queer visual art and black queerness in South Africa.

Three years later Muholi registered Inkanyiso as a non profit organization, in response to the lack of visual histories and skills training produced by and for the LGBTI community. Since then, a collective of artists, writers and activists have been involved in Inkanyiso.

Their goal is to inform the reader on the struggles of marginalized groups by telling personal stories or showing different art pieces in forms of poetry, photography and videos. Inkanyiso also provides information on the political situation in South Africa and how current events affect the local LGBTI community.

South Africa has a very liberal and queer friendly constitution – same-sex marriage has been legalized in 2006, which makes it the fifth country worldwide giving queer people the right to legally get married. But the legal situation does not necessarily reflect the everyday life. Hate crimes like „corrective rapes“ – the rape of queer people with the intention to „turn“ them heterosexual, are still happening on a daily basis, forcing the LGBTI to take action like Muholi did with Inkanyiso.

Inkanyiso tackles issues regarding race, sexuality and gender, including black trans, lesbian and gay struggles in different parts of South Africa. The posts show the complexity and fluidity of gender and sexuality and give insight on personal problems as well as on structural, political issues. But Inkanyiso is not only a source for information, it’s also a place for empowerment. The writers show how art can shape the world, how they learned various skills and how they now use these skills to make a difference.

Muholi’s latest work – the workshops or speeches they give and their art works as well, is also partly presented on Inkanyiso.

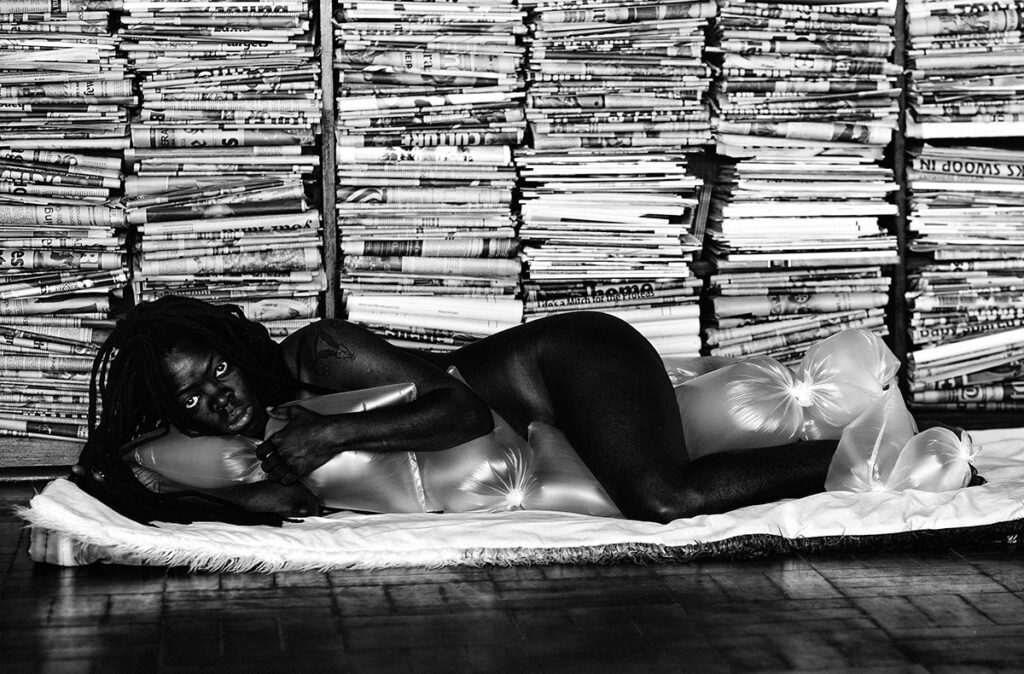

„Somnyama Ngonyama, Hail the Dark Lioness” is a series of self portraits which Muholi started in 2012. The ongoing project now contains 365 pieces that show Muholi’s alter egos, mostly coming from a Zulu background, expressing Muholi’s identity as a black nonbinary queer South African.

Their project Faces and Phases, started in 2006, continues the theme of black queer identity but puts it in a wider perspective since it features a huge variety of black queer people instead of focusing on one individual. The 13th anniversary of this project lead to their latest solo photography exhibition Faces and Phases 13 which took place at STEVENSON in Johannesburg in 2019. With more than 500 black and white portraits of lesbians, gender-nonconforming individuals and transmen, the series Faces and Phases shows different aspects of gender and sexuality in black spaces. It focuses on black lesbian identities in townships and politics in post-apartheid South Africa. During Muholi’s travels they also documented black lesbian and trans people outside of their home country.

From the series Somnyama Ngonyama, Hail the Dark Lioness by Zanele Muholi

Copyright 2020 STEVENSON

About the artist: Zanele Muholi was born in 1972 in Durban, South Africa. After attending an Advanced Photography course at the Market Photo Workshop in Johannesburg in 2003, they held their first solo exhibition at the Johannesburg Art Gallery one year later. They finished university with a Master of Fine Arts degree in Documentary Media from Ryerson University in Toronto. In 2014 they taught visual activism at Hochschule für Künste in Bremen, Germany. Since then, they worked as a visual artist and queer activist, raising awareness on queer rights and focusing on increasing the visibility of black lesbian, gay, transgender, and intersex people.

Update 05 January 2022:

Since November 26, 2021, Muholi’s first comprehensive solo exhibition in Germany is being shown at Gropius Bau, Berlin. The exhibition which includes both lesser-known, early image series and recent works of the South African artist, can be visited until March 13, 2022.

Curated by Natasha Ginwala, Associate Curator, Gropius Bau; Yasufumi Nakamori, Senior Curator International Art (Photography), Tate Modern; and Sarah Allen, formerly Assistant Curator, Tate Modern.

Wed till Mon 10:00-19:00

Tue closed

More information about the exhibition can be found here: www.berlinerfestspiele.de.

About the author: Elena Schaetz is currently enrolled in the Master’s program Afrikawissenschaften at Humboldt-University, Berlin. Her work focuses on literature, culture, gender and queerness in South African regions.