Ein Beitrag von Max Kramer

Die Studentenbewegung an indischen Hochschulen hat auf meiner Facebookseite einen Wirbelsturm an Debatten und Videos ausgelöst. Sie begann damit, dass in Reaktion auf einen nicht genehmigten Protest im Andenken an die kaschmirischen „Märtyrer“ Afzal Guru und Maqbool Bhat der Studentenführer der All India Student Federation, Kanhaiya Kumar, auf dem Campus der Jawaharlal Nehru University (JNU)in Neu-Delhi aufgrund von „sedition“ verhaftet wurde. „Sedition“ ist ein aus kolonialer Zeit stammender Begriff, der auf Deutsch Anstiftung zum Aufruhr bedeutet und zwischen Volksverhetzung und Hochverrat angesiedelt werden kann. Ursprünglich wurde das darauf bezogene Gesetz von den Briten angewandt, um indische Nationalisten wie Mahatma Gandhi von ihren politischen Kampagnen abzuhalten. Nach massiven internationalen Protesten, die sich um den Zustand der Demokratie und Redefreiheit in Indien drehten, wurde Kumar vor einigen Tagen wieder aus dem Gefängnis entlassen und hielt am 03. März eine Rede auf dem Campus der JNU. Diese knapp einstündige Rede auf Hindi/Urdu war eine rhetorische Meisterleistung. Sie begann und endete mit Slogans, die „Azadi“(Freiheit) von unterschiedlichsten Formen der Unterdrückung forderten: von der Kastenunterdrückung, von kapitalistischer Unterdrückung, von genderbezogener Unterdrückung usw. Dabei brachte er die politische Bewegung des Mitautoren der indischen Verfassung und Dalit-Anführers Bhimrao Ramji Ambedkar mit traditionelleren linken Ansätzen unter einen Hut. Er flocht fließend Wortspiele in seine Rede ein und berichtete von seinen „Erfahrungen im Gefängnis“, die er halbironisch als Solidaritätserlebnis mit den berüchtigten Polizisten Delhis schilderte. Schließlich seien er und sie aus der gleichen Klasse und an Solidarität fehle es vielleicht nur aufgrund von Übersetzungsschwierigkeiten. Ganz in diesem Sinne fordert er die JNU-Studenten auf, ihre theorielastige Sprache zu überdenken, da sie unter den Zielgruppen ihrer Politik, den Bauern, Armen und Ausgestoßenen schlecht verstanden werde. Kumars Rede macht momentan auf sozialen Netzwerken die Runde. Einige Kommentator_innen sehen mit Kumar einen neuen Stern am Himmel sozialer Bewegungen in Indien aufgehen.

Was ist aber dieses Wort „Azadi“ und wie steht es zu den jüngsten Ereignissen?

Kumar wurde nach einer Kundgebung von vorwiegend kaschmirischen Studierenden an der JNU verhaftet, die, wie schon viele Male zuvor, das Recht auf politische Selbstbestimmung der Region öffentlich eingefordert haben. „Politische Selbstbestimmung“ ist eine recht bekannte Bedeutung von Azadi, die offen lässt, ob es sich um einen Anschluss an Pakistan, um Separatismus oder, seltener, um eine kooperative Lösung handelt. Solche Proteste sind an der JNU Teil des universitären Alltags. Ich selbst war auf etlichen dieser Demonstrationen anwesend, ohne dass die Polizei eingeschritten wäre. Dieses Mal jedoch entschieden sich regierungsnahe Akteure, daraus ein Medienereignis zu machen. Dieses Ereignis war aus Regierungsperspektive vielleicht eher kontraproduktiv, wenn man bedenkt, was für eine neue Sichtbarkeit Kumar dadurch gewann. Der am stärksten kommentierte Satz aus Kumars Rede nimmt die begriffliche Problematik von Azadi auf. Er lautete „Bharat se nahin, Bharat mem azadi mang rahe hain“ („Wir fordern nicht die Freiheit von Indien, sondern in Indien“).Viele von meinen „Facebook-Freunden“ stammen aus dem Kaschmirtal und sind mit der JNU assoziiert. Die Rezeption von Kumars Rede beschäftigte sich daher oft mit Hindi-Postpositionen (im Hindi stehen die Verhältniswörter hinter dem Wort, auf das sie sich beziehen): was ist mit ‚mem‘ (in, innerhalb) und was ist mit ‚se‘ (getrennt, instrumental) gemeint? Zum ‚mem’ kann neben Kumars Rede auch auf die gleichzeitig in Reaktion auf die Ereignisse ins Leben gerufenen Teach-In-Vortragsreihe an der JNU über Nationalismus hingewiesen werden. Dort erkunden einige Professor_innen der Universität die Potentiale „inklusiver nationaler“ Artikulation, meist in Bezug auf die klassischen Kandidaten Rabindranath Tagore und Mahatma Gandhi. Für viele Student_innen aus dem Kaschmirtal bedeutet ‚mem‘ allerdings immer noch den Einschluss in die Union. Eine föderale Lösung geht ihnen nach mehr als 25 Jahren militärischer Besatzung nicht weit genug. Mohamad Junaid, Anthropologe und Absolvent der JNU, erinnert sich, dass der Begriff Azadi erst seit den frühen 2010er Jahren eine ganze Reihe linker Artikulationen verknüpfte. Daher die Ambivalenz im Umgang mit ‚mem‘ und ‚se‘. In der Imagination vieler nationalistisch denkender Menschen ist Azadi noch ausschließlich die Forderung einer „eigensinnigen, von Terroristen durchdrungenen“ Region. Die Forderung stellt für sie eine ständige Bedrohung nationaler Integrität dar. Für Studenten wie Kanhaiya Kumar und für viele Feminist_innen in Indien und Pakistan war Azadi allerdings schon länger ein bekannter Slogan, der dem Wunsch zur Freiheit die richtige emotionale Tonhöhe mitgibt. Dieses Potential von Azadi besteht nun im Verhältnis zu Kaschmir darin, Gemeinsamkeiten in der Opposition zu einem verantwortungslosen politischen System und sedimentierter sozialer Machtbeziehungen zu artikulieren, die bislang nur selten einen gemeinsamen Nenner fanden. Auch im Kaschmirtal wurde von der Bevölkerung ein eintägiger Streik als Zeichen der Solidarität mit den Student_innen der JNU abgehalten. Mohamad Junaid führt die demokratischen Potentiale aus, die aus der neuen Pluralität von Azadi-Forderungen folgen könnten:

„Our responsibility is not to divest azadi of its plural meanings, but to affirm them all together. The power of azadi chants on JNU’s campus does not lie in watering it down to make it acceptable to the nationalist, upper-caste Indian bourgeoisie. It lies in its plural expressions; however difficult those expressions might appear. It lies in articulating the struggle for Dalit liberation within the Kashmiri Tehreek [Bewegung], the Kashmiri Tehreek within the Dalit struggle (both of which have happened in their own way), and the students’ struggles within the other two. There is no ‘proper’ azadi, or ‘clarification’ azadi. What kind of azadi can a court or a constitution give which can’t bear even a few harmless slogans? In any case, what kind of azadi is it if it does not even commit to causing a little discomfort among the powerful?“

Allerdings mahnen einige meiner kaschmirischen Freunde zur Vorsicht, da ihre Forderungen nicht „einfach“ in etwas Größerem aufgehen. Sie möchten auch ernst genommen werden, wenn sie „se“ sagen. Damit begann schließlich das Medienereignis in der JNU und erst in einer Reaktion darauf formulierte Kumar das inklusive ‚mem‘ seiner Rede. Ein Freund von mir postete auf Facebook, dass er hofft, diese Aneignung von Azadi führe nicht in die erweiterten Postposition von ‚se pahle‘ (vorher) und ‚ke baad‘ (danach), so dass die möglichen Transformationen einer ‚indischen‘ Studentenbewegung offen bleiben. Zuletzt fällt mir dazu ein, dass „se“ schließlich auch als „instrumental“ verwendet werden kann: erst durch diese Transformation einer „indischen“ Wahrnehmung des leidenschaftlichen Appells von Azadi kann das von vielen Kaschmiris erträumte „se“ als eine Form der Trennung im Einverständnis möglich werden (und dann vielleicht schon nicht mehr nötig sein).

Quelle Bild: Kamal Singh

Weitere Artikel-Links zum Thema:

- Schauspielerin Kalki Koechlin löst Diskussion auf Twitter aus durch ihr Statement zur Politik der Postposition/Azaadi

- ‚Azaadi In Bharat‘: A New Anthem, A New Political Star? NDTV, March 4, 2016

Präsentation des Dissertationsprojekts von Sebastian Sons an der Lahore School of Economics and Sciences am 29. Januar 2016

Im Rahmen der regelmäßig stattfinden Economic Brown Bag-Seminare, die durch die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften an der renommierten Lahore School of Economics and Sciences (LUMS) in Pakistan durchgeführt werden, präsentierte Sebastian Sons am 29. Januar 2016 einige Zwischenergebnisse seines Promotionsprojekts mit dem Arbeitstitel „Pakistanische Arbeitsmigranten in Saudi-Arabien: Sozialer Wandel in mediatisierten transkulturellen Lebenswelten“.

Sebastian Sons befindet sich derzeit auf einer Forschungsreise in Pakistan, um vor Ort mit relevanten Medienakteuren aktuelle Diskurse und Öffentlichkeitsdebatten über Arbeitsmigration nach Saudi-Arabien zu diskutieren und empirisches Material zu sammeln.

Diesbezüglich widmete er sich in seiner Präsentation den unterschiedlichen Perspektiven saudischer Mediendiskurse über südasiatische und vor allem pakistanische Arbeitsmigration. Er erläuterte, dass sich insbesondere seit 2013 in saudischen arabisch- sowie englischsprachigen Medienformaten eine diskursive Öffentlichkeit zu dem Thema Arbeitsmigration entwickelt habe, welche vor allem von zwei Strömungen gekennzeichnet ist: Zum einen wird von einer Gruppe saudischer Medienakteure gefordert, den nationalen Arbeitsmarkt zunehmend zu nationalisieren und saudische Arbeitskräfte zu integrieren, um einerseits die Abhängigkeit von ausländischen Arbeitsmigranten zu reduzieren und die hohe Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen. Damit einher gehen auch Forderungen nach einer Verschärfung des Ausweiserechts für sich illegal im Land befindliche Arbeitsmigranten und eine zunehmende Befürchtung einer kulturellen Überfremdung. Andererseits haben sich neben diesem Diskurs kontroverse und vielschichtige Stimmen herausgebildet, die in der besseren Integration von südasiatischen Arbeitsmigranten eine Möglichkeit sehen, die nationale Einheit zu stabilisieren und neue wirtschaftliche Perspektiven erkennen. Forderungen, langjährigen Gastarbeitern die saudische Staatsbürgerschaft zu gewähren, werden dabei ebenso laut, wie selbstkritische Reflexionen über den oftmals inhumanen Umgang mit Arbeitsmigranten. In diesem Zusammenhang wird die Reform oder die Abschaffung des umstrittenen Kafala-Systems gefordert, welches dem saudischen Bürgen fast vollständige Kontrolle über die Persönlichkeitsrechte des Angestellten beschert. Des Weiteren entwickelte sich eine kritische Debatte hinsichtlich der korrupten und intransparenten Strukturen innerhalb Saudi-Arabiens, welche illegale Arbeitsverhältnisse förderten und zur Intransparenz des saudischen Arbeitsmarktes beitrügen. Diese vielschichtigen Debatten werden in der Außenperspektive nicht wahrgenommen und können als Indikator für den zunehmenden sozialen und sozioökonomischen Wandel in der saudischen Gesellschaft gesehen werden.

Im Anschluss an die Präsentation entwickelte sich eine lebhafte und kontroverse Diskussion über die Bedeutung der Arbeitsmigration für die pakistanische Wirtschaft, die Probleme und Herausforderungen, die durch private Rekrutierungsagenturen, ideologisch-religiöse Indoktrinierung der Arbeitsmigranten im Aufnahmeland und die grassierende Korruption bei der Vermittlung von Arbeitsmigranten nach Saudi-Arabien entstehen. Die Auswirkungen auf Pakistan sind demnach nicht nur im wirtschaftlichen, sondern vor allem im kulturellen und politischen Bereich zu suchen und stehen im Zusammenhang mit dem engen aber ambivalenten politischen wie kulturellen Verhältnis zu Saudi-Arabien. Dennoch findet eine offene und kritische Diskussion über dieses Phänomen in der pakistanischen Öffentlichkeit kaum statt. Umso interessierter waren die Teilenehmer an den geschilderten Eindrücken des Referenten und seiner weiter führenden Forschung.

Sebastian Sons ist während seiner Forschungsreise an der LUMS affiliiert, die eine institutionelle Partnerschaft mit der Humboldt-Universität zu Berlin unterhält.

Heidelberg, 15.-16.01.2016

Max Arne Kramer

Der kürzlich abgehaltenen Workshop „Imagining Futures and Forms of Resistance in Kashmir“, organisiert durch Dr. Karin Polit von der ethnologischen Abteilung des Südasien Instituts, Heidelberg, fokussierte auf den Alltag der im Konflikt aufgewachsenen Jugend des Kaschmirtals. Am Abend des ersten Tages hielt die Psychologin Lubna Rafiqi einen Vortrag über verschiedene kulturelle Artikulationen einer oft als ‚verloren’ bezeichneten Generation junger Kashmiris, die sich an der ‚Kashmiri-Intifada‘ (2010 bis heute) beteiligten. Verschiedene Formen dieser neuen kulturellen Aktivitäten, darunter Rap, Theater, Film, Literatur und Poesie, wurden vorgestellt und in Beziehung gesetzt zu Online-Aktivismus, der Arbeit mit sozialen Netzwerken und spontanen Straßenprotesten. Rafiqi hat zusammen mit FreundInnen und KollegInnen aus dem Kaschmirtal mit ‚Mool Sustainability Research and Training Center’ eine alternative Bildungseinrichtung gegründet.

‚Mool‘ beschäftigt sich insbesondere mit Fragen der Massenarbeitslosigkeit oft gut gebildeter junger Menschen und der Schwierigkeit, innerhalb des Tals eine nachhaltige Bildungspolitik zu betreiben. Rafiqi betonte, dass das Leben von jungen Menschen im Konflikt auf kurze Zeit eingerichtet sei. Es ähnele mehr einem ‚Überleben‘ als einer aktiven Lebensgestaltung. In der Folge wurden die Forschungsprojekte von Dr. Karin Polit, Sarah Ewald und Max Kramer kurz vorgestellt und dann ausführlich besprochen. Ein Schwerpunkt der Gespräche und Projekte bezog sich im Zusammenhang mit dem Mool-Projekt auf die Frage der ‚Arbeit‘ als emanzipatorische Praxis. Viele kaschmirische Jugendliche, die gut ausgebildet sind, sehen innerhalb des Tals keine Zukunftsaussichten und leiden, wie Rafiqi betont, oft unter psychischen Erkrankungen, die in direktem Zusammenhang mit der physischen und kulturellen Besatzung des Kaschmirtals stehen.

A Transmedia Project

by

Annika Mayer & Roberta Mandoki (Heidelberg University)

The project „Elderscapes. Ageing in Urban South Asia“ offers an insight into contemporary everyday life of older people from the middle class in urban South Asia. South Asia’s cities are growing rapidly, and longevity is rising simultaneously leading to urban and social change. In this process, perspectives of older people, but also their needs and potentials have to be considered. The project focuses on the social commitment of older persons, their everyday life and social bonding, on their memories as well as perspectives on what it means to grow old in a city.

Interweaving multiple media types like video, text, sound and images this transmedia project contributes both to contemporary visual anthropology and anthropological research on ageing.

http://www.asia-europe.uni-heidelberg.de/de/aktuelles/nachrichten/detail/m/website-and-project-launch-elderscapes.html

Twenty-four film personalities on Thursday joined the protest by artists, academic and intellectuals against growing intolerance in the country, by deciding to return their national awards. In a joint statement addressed to the president and prime minister, they said they are returning their national awards as a „symbolic gesture“, urging the government to “pay attention to our fears, that the warp and weft of our robust democracy might be coming apart in the current atmosphere.” The statement said, “We carry a sense of hurt and outrage at the events unfolding around us. We are concerned citizens of this country, whose work has been recognised by the Government of India. That is a great honour for us, and in returning this award, we are not rejecting the recognition that the jury has bestowed on us. Neither are we belittling the honour given to us by the people of our country in the form of the National Award.”

Along with Shah and Mirza, the letter was signed by Virendra Saini, Arundhati Roy, Ranjan Palit, Tapan Bose, Shriprakash, Sanjay Kak, Pradip Krishen, Tarun Bhartiya, Amitabh Chakraborty, Madhusree Dutta, Anwar Jamal, Ajay Raina, Irene Dhar Malik, PM Satheesh, Satya Rai Nagpaul, Manoj Lobo, Rafeeq Ellias, Sudheer Palsane, Vivek Sachidanand, Sudhakar Reddy Yakkanti, Dr Manoj Nitharwal and Abhimanyu Dange.

Last week, 12 other filmmakers had announced that they are returning their national awards after students of the Film and Television Institute of India withdrew their strike against the government after four months of protest. Actor and Bharatiya Janata Party MP Hema Malini on Thursday condemned the filmmakers returning their awards, calling it a cheap stunt. She told The Indian Express, „It is deplorable. Rejecting an honour that has been bestowed upon you by the nation is not right. It’s not acceptable.“

Quelle: Kundan Shah, Saeed Mirza among 24 filmmakers to return national awards

Internationale Tagung „Komparative Ästhetik(en)“ der Gesellschaft für interkulturelle Germanistik (GiG) & dem Department of German, University of Mumbai (Bombay).

15.Dezember – 21. Dezember 2014

Maria Rost

Medien beeinflussen heutzutage immer mehr unseren Alltag. Sie verbreiten Bilder, mentale wie materielle. Aber auch wer ein gutes Buch liest, versinkt in eine andere Welt. Ein gut gemachter Reisebericht kann Vorstellungen erweitern und einen Perspektivwechsel anregen. Die Frage, die ich mir stelle ist, welche Funktion Reiseberichte heutzutage haben. Nach wie vor produzieren und transferieren Reiseberichte Images, Repräsentationen und Konnotationen von Wahrnehmungen und Sehgewohnheiten. Mit ihren Darstellungen beeinflussen die Schreibenden also ganz klar das Bewusstsein ihrer Leser_innen. Genau das kann auch ein gut strukturierter und spannend gestalteter Weblog über das Reisen in Indien erreichen. Die Aufzeichnungen geben Einblicke in individuelle Erfahrungsverarbeitungen und beeinflussen somit das Bild der Destination Indien, eben auch durch ihr Veröffentlichungsmedium.

Online-Reiseberichte stellen uns vor die Aufgabe, interdisziplinär zu arbeiten und intermedial zu denken. Dabei besteht die Herausforderung darin, bisher eher getrennt betrachtet Medien von Text und Bild zusammenzubringen und unter gemeinsamen Schwerpunkten vergleichend oder ergänzend zu untersuchen. Die Geschichte der Reisefotografie und der Reiseliteratur über Indien weist erstaunlich viele Parallelen auf in Bezug auf Entwicklungen von Funktion, Bild und Perspektive.

Wenn wir uns nun aktuellen Online-Reiseberichten zuwenden lässt sich zunächst erst einmal festhalten, dass Reiseberichte über Indien nach wie vor präsent sind und sich eines breiten Lesepublikums erfreuen. Reiseliteratur ist also nicht auf dem absteigenden Ast, wie es Anfang der 1990er Jahre oft geheißen hat. Durch Reiseliteraturverlage mit dem Konzept des ‚print on demand‘ und die Möglichkeit der selbstverlegerischen Veröffentlichung können Reisende unkompliziert ihre Reiseerfahrungen veröffentlichen. Und durch die Expansion des Mediensystems findet Reiseliteratur eine weite Verbreitung. Meine Untersuchungen führen zu der grundsätzlichen Annahme, dass Reiseberichte über Indien keinem Funktionsverlust unterliegen, sondern einen Funktionswandel vollziehen. So dienen Online-Reiseberichte gegenwärtig eher als Orientierungshilfe und Informationsquelle für zukünftige eigene Reisen. Daher ist es wichtig, nicht nur das Schöne zu beschreiben, sondern auch das Unwegsame: Die Mischung aus Fakten und Genuss- und Erlebnis-Aspekten macht einen informativen Weblog aus. Denn fern vom alltäglich Gewohnten entstehen neue Imaginationen und somit neue ästhetische Topographien des Reisens. Die geposteten Bilder haben dabei eine unterstützende Funktion: Sie sollen in Reisestimmung versetzen und können in ihrer ästhetischen Funktion den interkulturellen Dialog anregen.

In einem Untersuchungsprozess geht es daher weniger darum, das ‚Andere‘ als eine zentrale Kategorie herauszuarbeiten. Vielmehr beobachte ich, dass die Darstellung des ‚Exotischen‘ in den Online-Reiseberichten über Indien keine tragende Rolle mehr spielt. Der Topos vom ‚Eigenen‘ und ‚Fremden‘ wird gegenwärtig durch eine veränderte Schwerpunktsetzung verdrängt. Dabei nimmt die Visualisierung interkultureller Aspekte durch rasante technische Entwicklungen genauso wie durch physische und mediale Mobilität zu. Neben sprachlichen und mentalen Bildern ist Fotografie ein Medium das dazu beiträgt, Konzepte von Ästhetik neu zu bewerten.

Um das Bedeutungspotential von Literatur zur Illustration von Interkulturalität produktiv erschließen zu können ist es daher notwendig, neue Medien in den Untersuchungsprozess zu integrieren und transmedial zu denken. Alle aufgeführten Punkte verdeutlichen, dass internetbasierte Reiseberichte ein zentraler Bereich des internationalen und interkulturellen Dialog sind, so auch zwischen Indien und Deutschland.

XIII. Kongress der Internationalen Vereinigung für Germanistik (IVG) in Shanghai, China, 24.–30. August 2015: Germanistik zwischen Tradition und Innovation.

Vortrag in der Sektion B18: „Literatur 2.0 – Produktion und Rezeption“

Konferenzbericht von Maria Rost

Seitdem Menschen reisen besteht das Bedürfnis, Eindrücke und Erlebnisse mündlich und schriftlich zu verarbeiten. Es verwundert deshalb nicht, dass der Reisebericht eine der ältesten Gattungen ist. Erste Spuren von erzählenden Berichten finden sich bereits in der griechischen Antike. Stand bis zum 16. Jahrhundert das berichtende Subjekt im Mittelpunkt, so erfuhren die Texte der Forschungsreisenden durch die wissenschaftliche Verarbeitung eine inhaltliche Differenzierung. Bis zum Aufkommen von Massentourismus und Massenmedien dienten Reiseberichte dazu, von fremden, für die meisten Menschen unerreichbaren Welten zu erzählen. Autor_innen von Reiseerzählungen nahmen ihr Lesepublikum mit auf imaginäre Erkundungen ferner geografischer Räume. Dabei orientierten sich die literarischen Texte in ihren Darstellungsverfahren an den gesellschaftlichen Leitmedien, dem Bild im 18. Jahrhundert, der Fotografie im 19. Jahrhundert oder dem Film im 20. Jahrhundert. Wie sieht das nun in der globalisierten und digitalisierten Welt des 21. Jahrhunderts aus? Diese und ähnliche Fragen stellten sich die siebzehn Referent_innen des Panels „Literatur 2.0“ des XIII. Kongress der Internationalen Vereinigung für Germanistik, die das Thema der Produktion und Rezeption aus der Perspektive unterschiedlichster Disziplinen beleuchteten.

Mein Vortrag zum Thema Neu trifft alt: Produktion und Rezeption der Destination Indien im Web 2.0 beschäftigte sich mit Beobachtungen und Interpretationen der Destination Indien in Online-Reiseberichten. Handelt es sich hier um authentische Berichte, die reale Sachverhalte darstellen, die individuell-subjektive ‚Realität‘ der Verfassenden abbilden und Zeugnis ablegen über Wahrnehmungsveränderungen der Destination Indien.

Unser gegenwärtiger Reisealltag ist von Medienpraktiken durchdrungen. Die Darstellungen der bereisten Destination Indien nehmen stetig zu und insbesondere das Web 2.0 ist ein Veröffentlichungsmedium, in dem Reiseberichte ein breites Publikum finden. Es werden neue Wege für die Produktion von Reiseberichten, und auch für ihre Rezeption, beschritten. Indien stellt diesbezüglich ein anschauliches Beispiel dar. In seiner ‚Andersartigkeit‘ regt es zur (Selbst-)Reflexion und dazu an, Reiseerfahrungen literarisch zu verarbeiten. Da Weblogs ein relativ neues Medium zur Beschreibung von Wahrnehmung und Darstellung sind, wurden diese näher betrachtet. Mein Vortrag hat Spezifika von Online-Reiseberichten am Beispiel der Destination Indien veranschaulicht, wobei die Frage im Zentrum stand, inwieweit sich die Rezeption veralteter Topoi wie beispielsweise ‚Betroffenheit‘ verändert – durch das Schreiben im Web 2.0. Wie wirken die individuellen Wahrnehmungen der Verfassenden von Online-Reiseberichten auf die Rezeption der Indiendarstellungen? In kurzen Analysen wurden spezifische Formen und Funktionen des Schreibens und Reflektierens im Web 2.0 an exemplarischen Einzelfalldarstellungen vorgestellt. Dabei wurde der Annahme nachgegangen, dass der Topos der ‚Fremde‘ nach wie vor existent ist, jedoch in den gewählten Online-Reiseberichten über Indien durch alternative Bilder einen Wandel erfährt und neben Differenz durchaus auch Ähnlichkeiten wahrgenommen werden.

Wenn wir uns Online-Reiseberichte als eine neue Form der Literatur anschauen, wirft das die Frage auf, in welcher intermedialen Beziehung die digitalen Medien des 21. Jahrhunderts zueinander stehen. Im Panel „Literatur 2.0“ wurden neue Formen der Literatur diskutiert und dabei die Frage verfolgt, inwieweit sich diese der traditionellen Printmedien bedienen und dabei auf ‚Digitalität‘ referieren, sie inszenieren oder simulieren. Es wurde diskutiert, welche Veränderungen in Produktion und Rezeption durch das Lesen an Bildschirmmedien wie eBooks, Tabletts, Smartphones und PCs sichtbar werden. Es ist und bleibt spannend zu entdecken, welche Entwicklung die Produktion und Rezeption von Literatur 2.0 nimmt und welche Wege sie – vielleicht als Literatur 2.5 – zukünftig beschreiten wird.

Mehr zum Kongress auf Deutschlandradio Kultur

26.08.2015 Goethe als Olympionike

Autor: Schmälzle, Christoph

Sendezeit: 10:47 Uhr

Länge: 05:28 Minuten

Alexa Altmann

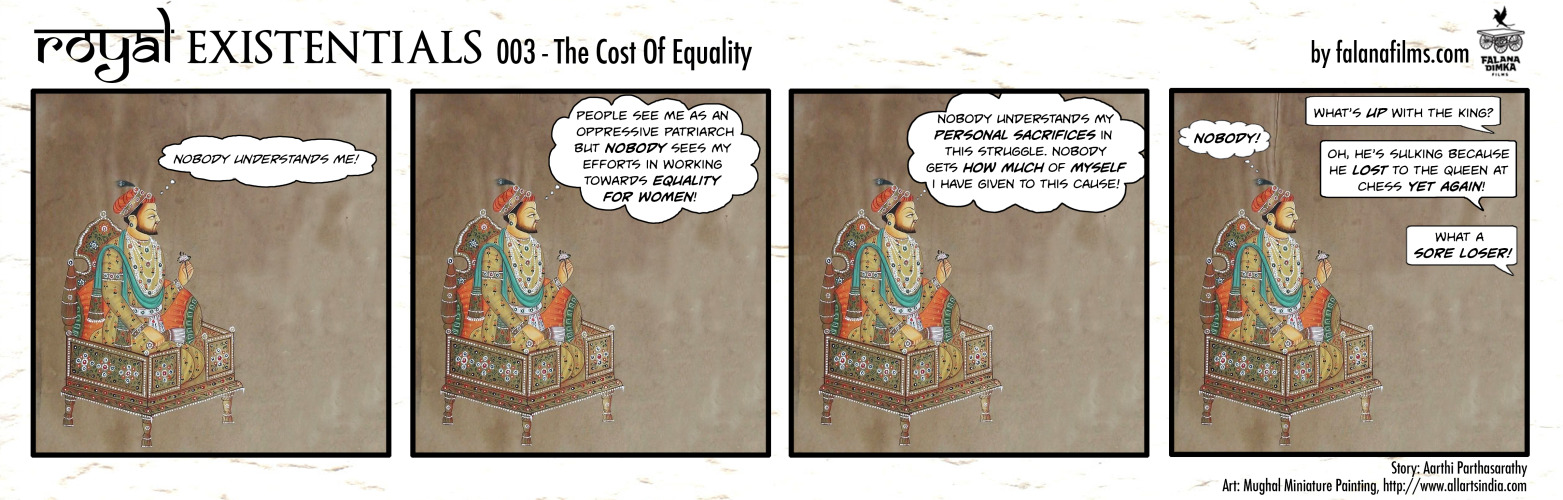

Royal Existentials is a weekly webcomic series created by Aarthi Parthasarathy, co-founder of Falana Dimka Films.

Parthasarathy uses Mughal miniature art to address existential questions of contemporary societal angst, such as for example censorship, privilege and gender.

The small Bangalore-based studio also produces a great variety of other media such as a film series about the feminist street-art collective ‚Fearless‚, which tackles conversations on gender and public space and several short films dealing with environmental issues.

For an interview with the artist read more at ‚Royal Rant‚, The Hindu.

Alexa Altmann

‘Court’ depicts the arrest and consequent trial of an elderly folk singer and grassroots activist who stands accused of inciting a sewage worker to commit suicide. The film depicts the absurd procedurals of the trail fraught with institutional incompetence, caste prejudice and venal politics, as well as the everyday realities of the characters’ lives. The ponderous trial with its privileging of arcane colonial law is in itself a form of punishment in its harassment of a man who is advocating for change. Tamhane portrays the deep dysfunctions of the Indian judiciary while simultaneously reflecting on the power of language and freedom of expression which is not only threatened by the state or the legal system but also by self-appointed guardians of culture. The film’s persuasiveness lies thus equally in Tamahane’s both tragic and comedic narrative and the distinguished performance of its professional and nonprofessional cast, as finally in its localized portrayal of matters of global relevance.

Wann? 14.07.2014; 16:00-19:00 Uhr

Wo? Institut für Asien- und Afrikawissenschaften der HU; Invalidenstraße 118, Raum 315

In diesem studentisch initiierten Symposium präsentieren Studierende die Ergebnisse eigener kleiner Forschungsprojekte zum Thema. Die Projekte sind im Verlauf von zwei Q-Tutorien am IAAW im Sommersemester 2014 und 2015 von den Teilnehmenden selbst entwickelt und durchgeführt worden. Dabei haben sie sich aus verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven und mit unterschiedlichsten Methoden mit den Begriffen „Globaler Süden“ und „Global South“ bzw. mit deren inhärenten Konzepten kritisch auseinandergesetzt.

Innerhalb des Symposiums werden folgende Fragen im Raum stehen: Woher kommt dieser Begriff? Wie wird er in der Wissenschaft, Medien, Politik und von anderen Akteuren verwendet? Inwieweit steht der Begriff im Zusammenhang mit wirkmächtigen Diskursen um Entwicklung und Modernisierung? Wie gehen wir mit diesem Begriff um? Im Anschluss an jeden Vortrag sowie zum Abschluss des Symposiums wird es ausreichend Zeit und Anlass zur Diskussion geben.

Weitere Informationen zur Veranstaltung