von Oskar Zoche

Der 8. November 2016 hat sich in unser kollektives Gedächtnis eingeschrieben als der Tag, an dem ein offensichtlich misogyner und xenophober Immobilienmilliardär zum Präsidenten der größten Volkswirtschaft der Erde gewählt wurde. Am selben Tag auf der anderen Seite des Globus traf die indische Regierung unter Premierminister Narendra Modi eine Entscheidung, die quasi alle 1,3 Milliarden Bewohner ihres Landes betraf und über 200 Menschenleben fordern sollte, jedoch in unseren Medien viel weniger Widerhall erfuhr als der politische Paukenschlag von der anderen Seite des Atlantiks: die Demonetarisierung, also Geldentwertung von 87% des sich in Indien im Umlauf befindlichen Bargelds.

Ich befand mich zu dieser Zeit gemeinsam mit der Kamerafrau und Regisseurin Laura Kansy in Kalkutta und wir waren auf der Suche nach einem Thema für einen Dokumentarfilm, den zu drehen wir uns vorgenommen hatten. Uns schwebte etwas Abstraktes über soziale Hierarchien vor, nachdem sich mein ursprünglicher Vorsatz, mit Taschendieben zu arbeiten, als schwer durchführbar erwiesen hatte. Zu dieser Zeit lernte ich einen bengalischen Blogger kennen, der für seine Seite eine Reise von Kalkutta bis nach Bangalore unternehmen wollte, um die Folgen der Geldentwertung für die Landbevölkerung zu dokumentieren. Wir verstanden uns sehr gut und entschlossen uns kurzerhand, die Reise gemeinsam zu begehen.

Die öffentliche Meinung zum Sinn und den Folgen dieses massiven Eingriffs in das Leben aller war zu diesem Zeitpunkt stark gespalten. Das Thema dominierte die öffentliche Diskussion und nicht selten kam es zu Handgreiflichkeiten vor Banken, wo die Menschen stundenlang anstanden, um ihr Tageslimit von 2000 Rupien abheben zu können und dementsprechend lange Zeit hatten, sich Argumente um die Ohren zu hauen. Wir hatten uns zum Vorsatz gesetzt, herauszufinden, wie die Stimmung auf dem Land sei, aber insgeheim wussten wir bereits, was wir finden wollten: Eine entrüstete Bevölkerung, die unter den Folgen dieses Unsinns litt, aber keine Stimme hatte, um sich zu artikulieren und nur auf uns drei wartete, die wir bereit waren, ihr diese Stimme zu geben.

Wir fanden dann auch sehr viele Menschen, die erzählen konnten, in welchen Schwierigkeiten sie steckten, aber nur wenige waren entrüstet und – was mich noch mehr verblüffte – je weniger Stimme eine Person zu haben schien, desto weniger schien sie darauf zu warten, sie durch uns zu bekommen. Es waren fast immer die Führenden, die Reichen und Mächtigen eines Dorfes oder einer Gemeinschaft, denen das Wort erteilt wurde oder die es sich nahmen. Auf eine gewisse Art erlebte ich Spivaks Antwort auf die emblematisch gewordene Frage „Can the Subaltern Speak?“. Sprachen wir zum Beispiel vom Feld kommende Tagelöhner*innen an, waren diese nicht bereit, ihre Erfahrungen mit uns zu teilen und verwiesen uns an ihren Contractor/Aufseher, der für sie sprechen sollte. In einem Naxalitendorf in Bengalen waren die Bewohner zwar willig zu reden, aber nicht bereit, dabei aufgenommen zu werden, aus Angst vor Repressionen durch die Regierung. Ein anderes Mal sprachen wir eine Frau im Norden Odishas am Straßenrand an, die als Tagelöhnerin beschäftigt Reis trocknete. Sie war zunächst auch nicht bereit, mit uns über ihre Probleme zu reden, sondern verwies uns an ihren Arbeitgeber, den wir kurz darauf im nahegelegenen Dorf trafen. Dieser erzählte uns, dass es keine Probleme gebe und es allen Menschen in seinem Dorf gut ginge. Als wir daraufhin nochmal mit der Frau redeten, war sie nach einiger Zeit doch zu einem Interview bereit, und schilderte, wie ihr einige Tagelöhne verwehrt worden wären mit Hinweis auf die Bargeldknappheit und ihre Tochter schon mehrmals die 12km zur nächsten Bank gelaufen sei, aber es bisher noch nicht geschafft habe, das Ersparte umzutauschen, da jeweils Dokumente fehlten. Wie viele andere Menschen mit ähnlichem ökonomischen Hintergrund, mit denen wir sprachen, brachte sie die Geldentwertung nicht mit einer Entscheidung von gewählten politischen Vertretern in Zusammenhang, sondern sprach über das Ereignis, wie über eine Naturkatastrophe – ein Ereignis, das außerhalb der Sphäre des beeinflussbaren geschieht und an dessen Folgen man sich notgedrungen anpassen muss.

Wenn wir mit Menschen sprachen, die über den Luxus verfügten, sich nicht jeden Morgen Gedanken darüber machen zu müssen, von was sie sich diesen Tag ernähren würden, war eine kritische politische Stellungnahme einfacher zu bekommen – zumindest so lange die Kamera aus war. Die Anwesenheit der Kamera beeinflusste maßgeblich das Gesagte. So sprachen wir mit einer Psychologin aus einer Kleinstadt in Bengalen, die uns schilderte, wie viele Menschen aus allen Bevölkerungsschichten in diesen Tagen zu ihr kämen, da sie unter Panikattacken und Stresssymptomen litten. Nur sehr verhalten merkte sie an, dass Modi „diese gute Entscheidung, etwas besser hätte planen können“. Erst als die Kamera aus – aber der Soundrecorder noch an -war, fand ihr Unmut über Modis Politik und eingeschränkte Meinungsfreiheit Artikulation. Theoretisch und auch praktisch könne jede*r seine*ihre Meinung öffentlich äußern, aber es gebe viele Dinge, die die Menschen davon abhalten würden. Nicht weil irgendwer Angst davor hätte, ins Gefängnis zu wandern, sondern weil die Menschen von der Gesellschaft ausgegrenzt würden, wenn sie sich gegen die regierende hindunationalistische Partei wendeten. Auch hatte sie den Eindruck, dass diese Tendenz in den letzten Jahren stark zunehme. Dies ist wohl einer der Gründe, wieso nur wenige Menschen mit uns über Politik sprechen wollten.

Unsere Rolle als weiße privilegierte Fremde (wenn auch immer mit einem Inder unterwegs) spielte für die Art der Reaktionen, die wir bekamen gewiss eine weitere große Rolle. In viele ländliche Gebiete Indiens verirren sich nur sehr selten Ausländer und so wurde uns vielerorts mit einer Mischung aus Neugierigkeit, Gastfreundlichkeit und Skepsis begegnet. Was wir mit unserer Kamera taten, war unseren Gegenübern manchmal nur schwer begreifbar zu machen. Einmal kamen wir in Odisha an einer Bank vorbei, vor der hunderte Menschen warteten. Wir stiegen aus dem Auto aus und wollten mit den Leuten reden, die uns aber zunächst dazu drängten, an der gesamten Schlange vorbei zu laufen, damit wir Geld abheben könnten. Die Bargeldknappheit war zu der Zeit noch gewaltig, meist wurden Geldautomaten nur in sehr unregelmäßigen Abständen mit fünf Lakh Rupien (=500 000 INR) versorgt. Das heißt wenn jede*r sein Tageslimit von 2000 Rupien abheben würde, konnten 250 Menschen an Geld kommen. Viele nutzten mehrere Karten, standen auch für ihre Verwandten und Freunde an und war der Geldautomat erstmal leer, so konnten Tage vergehen, bis im Umkreis von vielen Kilometern wieder einer gefüllt wurde. Es gibt Berichte über Dutzende von Menschen, die zu der Zeit starben, weil sie in der Schlange vor dem Geldautomaten stehend nach Stunden oder gar Tagen einfach umkippten, und wir als Fremde genossen nicht nur in dieser Situation Privilegien, die mir nicht ganz geheuer waren. Ein anderes Mal interviewten wir eine Gruppe Loader aus Bihar und nach einiger Zeit stellte sich heraus, dass sie dachten, wir wären von der Regierung. Nachdem wir das richtiggestellt und versucht hatten zu vermitteln, was unser Anliegen mit diesem Filmprojekt war, bekamen wir eine komplett andere Perspektive zu hören als zuvor. Ich kann nur vermuten, dass es zahlreiche andere Situationen gab, in denen sich solch ein Missverständnis nicht aufklärte.

Ich glaube aber nicht, dass dies der einzige Grund war, wieso wir insgesamt gesehen sehr viele Unterstützer der Geldentwertungspolitik trafen. Nicht selten waren es Menschen, die selbst unter den Folgen zu leiden hatten, die zum Beispiel kleine Läden besaßen, deren Umsatz über ein bis zwei Monate um 50% zurückging. Diese Menschen waren aber Engpässe im Leben gewohnt – sei es durch Dürren, Überschwemmungen oder überstandene kostspielige Krankheiten – mit dem Unterschied, dass es dieses Mal eine Erklärung für ihr Leiden gab. So schwach die Modi-Regierung sich darin zeigte, Bargeld bereit zu stellen, so stark erwies sie sich dabei, Narrative über das Wieso und Warum der Demonetarisierung über alle Kanäle verbreiten zu lassen. Die prominenteste Erzählung war, dass die Geldentwertung sich gegen Schwarzgeld richtete, und dass reiche Menschen ihr über die Jahre schwarz erschummeltes Vermögen, das sie in Kopfkissen und im almirah (Schrank) versteckt hielten, über Nacht verloren hatten. Allerdings stapeln die meisten reichen Menschen ihre Rupien nicht wie Dagobert Duck zu Hause, sondern investieren ihr Geld in Immobilien, Gold oder ausländische Währungen. Sehr viele Leute, mit denen wir sprachen, folgten der Logik, dass wenn bereits sie, die so wenig Geld hätten, von dieser Entscheidung so massiv betroffen seien, die paisawala (Vermögenden) ja noch viel mehr betroffen sein müssten.

Die reichen Menschen, die wir trafen, zeigten sich jedoch ziemlich unbeeindruckt. Für die meisten war es eine ungewöhnliche oder gar interessante Erfahrung, für einen gewissen Zeitraum nicht oder kaum über Bargeld zu verfügen, aber bargeldloser Transfer war weiterhin möglich und so wichen sie für ihre täglichen Besorgungen auf die Art von Geschäften aus, die es ihnen gestatteten, per Kreditkarte zu bezahlen. Ein sehr reicher Geschäftsmann, der Besitzer einer großen Juwelierkette in Indien ist, beklagte sich über seine rückläufigen Gewinne, da Schmuck in Zeiten der Krise natürlich das erste zu entbehrende Gut sei und gab freimütig zu, viel mit Schwarzgeld hantiert zu haben. Jedoch gab es kurzzeitig einen riesigen, schnell entstandenen Schwarzmarkt, auf dem die alten Banknoten gegen eine Gebühr von 20-50% in die neuen Banknoten umgetauscht werden konnten. Und selbstverständlich meint Schwarzgeld unversteuertes Einkommen, das nur in den seltensten Fällen – geschätzte 2-5% des Gesamtvolumens des Schwarzgeldes in Indien – bar irgendwo aufbewahrt wird. So bedeutete die Demonetarisierung für diesen reichen Geschäftsmann nicht das Ende des Schwarzgeldtransfers (beispielsweise für Baugenehmigungen), sondern nur, dass ein zu vernachlässigender Teil seiner Reserven für solche Fälle „verbrannt“ wurde.

Wir sahen es nicht als unsere Aufgabe, Menschen von unserer Meinung zu überzeugen, erlebten es aber als große Ernüchterung, die Version der Regierung so häufig aus Neue erzählt zu bekommen. Dabei handelte es sich zum Teil um wortlautgetreue Wiedergaben von Modis Ansprachen im Fernsehen. Sehr beliebt war zum Beispiel der Ausdruck „surgical strike against black money“, gebraucht von Menschen, die sonst kaum ein Wort Englisch sprachen. „Surgical strike“ war eine Wendung, welche die Modi-Regierung schon im den Sommer über währenden, wieder aufkeimenden Kaschmir-Konflikt gebraucht hatte. Während liberale Medien davon sprachen, dass die absurde und die proklamierten Ziele völlig verfehlende Politik Modis ihn selbst seinen politischen Kopf kosten werde, erlebten wir ein gänzlich anderes Stimmungsbild.

Bei Gesprächen mit Dutzenden von Menschen aus vielen verschiedenen sozialen Milieus und knapp 80 Interviews mit der Kamera haben wir zwar ein Bild davon bekommen, wer in der Gesellschaft wie über die Demonetariserung und verwandte Themen nachdachte, filmisch weiter brachte uns das aber nicht wirklich, da wir wenig in den Interviews finden konnten, was sich nicht präziser und verdichteter in Textform ausdrücken ließe. Viele, sich zum Teil wiederholende Meinungen über ein und das selbe Thema ergeben keinen besonders interessanten Film, auch wenn dieser zum Schluss eine Stimmung wiedergibt. An diesem Punkt entschieden wir uns dazu, ein paar wenige Protagonist*innen zu suchen, die gewissermaßen beispielhaft für einen Teil der Gesellschaft stehen sollten, so wie wir sie erlebt hatten. An Hand der Demonetarisierung und ihrer divergierenden Auswirkungen auf die unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, wollten wir außerdem etwas über soziale Hierarchien erzählen, denen wir auf unserer Recherchereise so viel begegnet waren.

Zu diesem Zeitpunkt hatten wir bereits in einem Dorf in Westbengalen gedreht, in dem ein Bauer Suizid begangen hatte, da ihm über Wochen der Zugang zu seinem Ersparten auf der Bank verwehrt geblieben war und er nicht mehr wusste, wie er seine Familie ernähren und seine Schulden tilgen sollte. Sein muslimischer Nachbar stellte sich als wortgewandter und interessanter Gesprächspartner heraus, der über das Thema Demonaterisierung hinaus viel mitzuteilen hatte. Ein obdachloser Drogendealer aus Kalkutta wurde ein weiterer Protagonist, der am untersten Ende der Gesellschaft stehend, im Gegensatz zum muslimischen Bauern kaum etwas von der Demonetarisierung gespürt hatte, da er schlicht sehr wenig mit Geld in Berührung kommt. Ein dritter Protagonist wurde ein tagsüber Sharbat verkaufender Modi-Anhänger, der abends und die Nacht über als Housekeeper tätig ist. Er litt finanziell sehr unter der Demonetarisierung, war aber im Namen der gloriosen Zukunft Indiens mehr als bereit, Abstriche zu machen. Unsere vierte Protagonistin wurde eine junge Literaturstudentin, die persönlich kaum die Folgen der Geldentwertung spürte. Unsere Herangehensweise bei den vier Hauptprotagonisten*innen ähnelte sich dahingehend, dass wir versuchten, möglichst viel Zeit gemeinsam mit ihnen zu verbringen, bevor wir die Kamera mitbrachten. Wenn wir sie dann dabeihatten, lief sie nicht die ganze Zeit, sondern wir verbrachten einen ganzen oder halben Tag zusammen und holten sie nur gelegentlich raus. Manchmal hatten wir konkrete Vorstellungen davon, was wir drehen wollten, manchmal warteten wir nur ab was passieren würde.

Da ich aus der Ethnologie komme, musste ich mich ausführlich theoretisch aber auch schon in der Praxis mit dem Thema Feldforschung beziehungsweise teilnehmender Beobachtung auseinandersetzen. Das Ideal dieser Herangehensweise an ein Forschungsfeld bedeutet dieses nicht nur zu beobachten, sondern an ihm teilzuhaben, das heißt die „fremde Kultur“ schlussendlich in die eigene Intuition übergehen zu lassen, um aus ihrer Warte heraus und nicht nur über sie reden zu können. Das erfordert vor allem viel Zeit und auch ein Stück weit Selbstaufgabe. Die Recherche zu einem Dokumentarfilm kann sehr ähnlich aussehen, den eigentlichen Prozess des Filmdrehens habe ich jedoch als grundverschieden erlebt. Sobald wir die Kamera rausholten, stand die Linse immer zwischen uns und der beobachteten Welt, wohingegen das Festhalten bei der Feldforschung immer rückblickend mit zeitlich und räumlicher Distanz – am Ende des Tages alleine mit meinem Notizbuch – stattfindet.

Auch jede*r Feldforscher*in ist klar, dass sie*er mit seiner*ihrer bloßen Anwesenheit in die Situation eingreift, es lässt sich aber wohl nicht bestreiten, dass kaum etwas den performativen Charakter von Sozialität so hervorkehrt wie eine Kamera – das heißt Menschen werden sich ihrer Rolle im Spiel des Sozialen sehr bewusst, sobald sie dazu aufgefordert werden, sich selber darzustellen. Dabei habe ich das jedoch nicht als Nachteil empfunden, sondern vielmehr als ein Phänomen, das wir uns mit etwas Übung zu Nutze machen konnten. Das Sound Device und die Kamera auf „record“ zu schalten war gewissermaßen ein Hebel, der Situationen verdichtete und ihnen Bedeutung verlieh. Bei einer Forschung wäre ich in der Lage gewesen, Monate später nach reiflicher Überlegung zu entscheiden, was von meinen Erfahrungen relevant genug ist, um im Endergebnis Artikulation zu finden. Nach acht Monaten Dreharbeiten haben wir über 100 Stunden Material gesammelt, aber trotzdem könnte ich nur einen winzigen Bruchteil meiner Erfahrungen filmisch erzählen, da wir in jeder einzelnen Situation dazu gezwungen waren zu entscheiden, worauf wir unser Augenmerk legen wollten.

Dennoch offenbarten sich mir zahlreiche Möglichkeiten des Mediums Film, die mir in der Forschung verwehrt bleiben: Ein Film darf oder vielmehr sollte provozieren, verwirren, Emotionen auslösen, er muss keine Fragen beantworten und kann solche stellen, die zum Beispiel die Feldforschung nicht beantworten kann. Ich habe mir zum Beispiel die Frage gestellt, was passiert, wenn wir so viele Zeichen sozialer Zugehörigkeit wie nur möglich von unseren Protagonisten abstreifen und sie dann in einem neutralen Ort miteinander konfrontieren. In einem im Filmstudio aufgebauten, schwarz abgehängten Raum begegneten sich die Protagonisten von ihrem sozialen Kontext gelöst in neutrale Gewänder gekleidet zum ersten Mal in ihrem Leben. Sie in diesem artifiziellen filmischen Raum zu bringen, hat mir Dinge über sie und Hierarchien der Gesellschaft in der sie leben verraten, die eine Feldforschung nicht zu Tage hätte bringen können. Gegen Ende des Jahres wird die Postproduktion des Films abgeschlossen sein.

Zum Autor:

Oskar Zoche studiert seit 2015 am Institut für Asien- und Afrikawissenschaften im Masterstudiengang „Moderne Süd- und Südostasienstudien“. Zuvor hat er an der LMU in München ein Studium der Ethnologie absolviert. 2013/14 war er zum ersten Mal in Indien und hat ein Semester lang am St. Xavier’s College in Bombay studiert.

Die folgenden drei Poster sind im Rahmen des Seminars „Mediale Diskurse zu Flucht und Migration im Vergleich“ im Wintersemester 2016/17 entstanden und hängen ab Juli in der 2. Etage des IAAW (Invalidenstraße 118) aus. Das Seminar wurde von Frau Dr. Kristina Roepstorff geleitet, die im vergangenen Wintersemester den Querschnittsbereich Medialität und Intermedialität in den Gesellschaften Asiens und Afrikas als Gastprofessorin vertreten hat.

Was sind Agenda-Setting, Framing und Priming?

– Sarah Gubitz, Helen Maria Haukamp, Christian Kempendorff und Paula Adjuoa Nyarko

Flucht und Migration: Medienevents und Berichterstattung

– C. Stockmann und C. J. Villwock

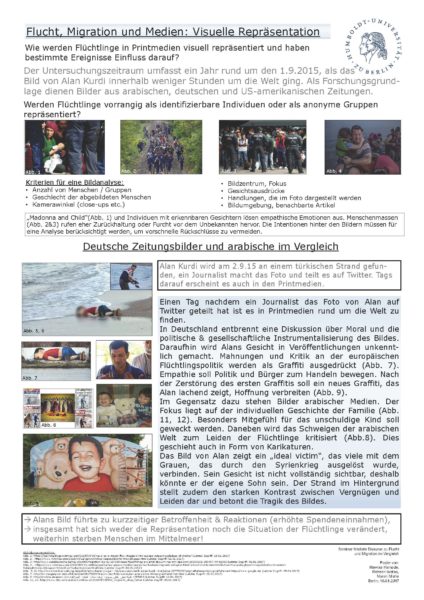

Flucht, Migration und Medien: Visuelle Repräsentation

– Hawraa Hamade, Reheen Ishtiaq und Maren Miehe

Recorded at the culmination of the eight-week long seminar course ‘Visual Cultures of South Asia,’, taught by Salma Siddique, this podcast features three postgraduate students with their end-of-term presentations.

The seminar course concentrates on images and their contexts of production, circulation and consumption in twentieth century South Asia. Building on the broad themes of gender and performance, colonialism and nationalism, modes of address and ways of seeing, the sacred and the secular, meaning making and narratives of identity, the podcast participants examine three media ecologies.

The first is Theresa Suski who looks at the visual dimension of the Ramjanmabhoomi political mobilisation, the second is Lisa Neubert-Tamrakar who examines the logic of Hollywood remakes in Bollywood and finally, Priska Komaromi excavates the popularity of Hindi films in the Eastern Bloc.

Click here to download the pod

cast (approx. 12 min.): Download Podcast

Dozentin: Alexa Altmann

Die Poster hängen aktuell in der 2. Etage des IAAW aus.

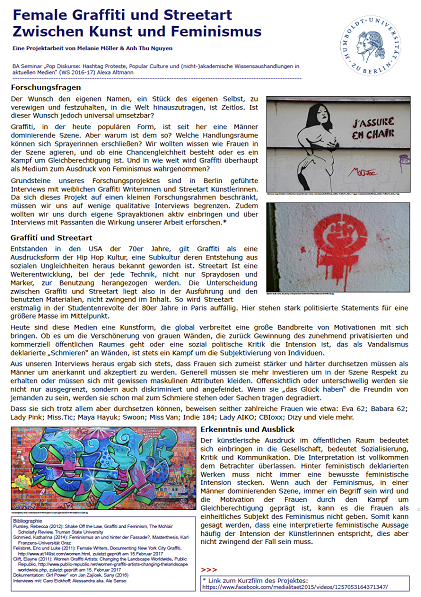

Female Graffiti und Streetart

Zwischen Kunst und Feminismus

– Melanie Möller & Anh Thu Nguyen

Homophobie & Sexismus:

Homophobie & Sexismus:

Phänomene im DancehallReggae

– Judith Torka

“MarcosNoHero“ vs. “BuryHim“

Beerdingung auf dem Heldenfriedhof

– Catherine Dierang

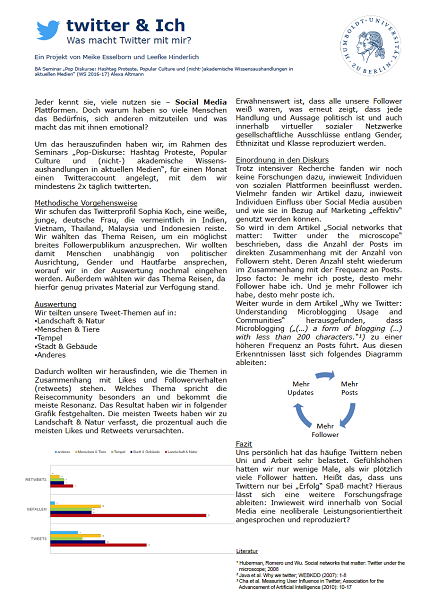

twitter & Ich

twitter & Ich

Was macht Twitter mit mir?

– Meike Esselborn & Leefke Hinderlich

Die Unterrepräsentation von Musiker*innen

mit asiatischem Hintergrund in der

Populärmusikkultur Europas und Nordamerikas

– Emmeli Kim-Thu Wittnebel

Unter dem Titel Media, Technology and Family: Changing Concepts and Practices of Relatedness in India fand vom 14.-15. Januar 2016 am Institut für Asien- und Afrikawissenschaften, Querschnittsbereich Medialität und Intermedialität, ein internationaler Workshop zu den Auswirkungen technologischer Veränderungen auf die Konzeption, Struktur und Praxis familiärer Beziehungen statt. Neue Reproduktionstechnologien standen hierbei ebenso im Fokus wie moderne Kommunikationsmedien, die bisherige Auffassungen von Nähe, Distanz und Verbundenheit hinterfragen und verändern.

Zum vollständigen Workshopbericht von Erik Becker geht es hier:

Workshopbericht von Erik Becker, in: ASIEN (140), Juli 2016, 7-9

Bilder und Text von Anna Oechslen (IAAW)

Alles ist im Fluss bei der diesjährigen Kochi-Muziris Biennale: Kurator Sudarshan Shetty hat sich von mythologischen Darstellungen Indiens als das Land der sieben Flüsse inspirieren lassen und möchte, dass auch die Kunstwerke und Konzepte in Bewegung sind, zusammenfließen und über den Zeitraum der Biennale hinausschwappen.

Noch bis 29. März präsentieren in Kochi im südindischen Bundesstaat Kerala 97 Künstler_innen aus 35 Ländern unter anderem Installationen, Fotografien, Videos und Performances. Es ist die dritte Auflage der größten Biennale Südasiens für zeitgenössische Kunst und sie trägt den Titel „Forming in the pupil of an eye“. Die Ausstellung verteilt sich auf zwölf Austragungsorte in der Stadt, dazu kommen noch zahlreiche kleinere Ausstellungen, die auch ohne Ticket zugänglich sind. Die Kunstwerke entfalten ihre Wirkung in bewusster Auseinandersetzung mit den Ausstellungsorten – einige der Künstler_innen nehmen die Geschichte der Räumlichkeiten auf oder lassen sich von den Materialien vor Ort inspirieren. Praneet Soi etwa hat für seinen Beitrag zur Biennale mit Kokosfaser experimentiert und daraus unter anderem Skulpturen im Innenhof des Pepper House geschaffen.

Das Meer spielt ebenfalls in einigen Arbeiten eine zentrale Rolle – dank der Lage an der Küste war manchmal nur ein geschickt platziertes Fenster nötig, um es zu integrieren. Auch die Besucher_innen werden immer wieder eingeladen, über die Rolle als bloße Betrachter_innen hinauszugehen, mit den Kunstwerken zu interagieren und manchmal sogar ganz wörtlich in sie einzutauchen: Raúl Zurita lässt das Publikum knietief durch Meerwasser zu seinem Gedicht The sea of pain waten und fügt den Worten über das Leid von Menschen auf der Flucht so eine weitere, körperliche Dimension hinzu. Die Kochi-Muziris Biennale versteht sich als people’s biennale – dementsprechend soll auch die lokale Bevölkerung mit einbezogen werden und ein Austausch stattfinden. Neben dem Haupt-Event veranstaltet die Kochi-Biennale Foundation das ganze Jahr über Vorträge, Workshops und Förderprogramme für Kunststudierende.

Seminar „Pop Diskurse: Hashtag Proteste, Popular Culture und (nicht-)akademische Wissensaushandlungen in aktuellen Medien“ Wintersemester 2016/17

Dozentin: Alexa Altmann

Ein Kurzfilm von Anh Thu Nguyen und Melanie Möller im Rahmen ihres Forschungsprojekts: „Female Graffiti und Streetart- Zwischen Kunst und Feminismus“

* Die Macherinnen des Films möchten darauf hinweisen, dass die hier gezeigten Stencils natürlich alle mit abwaschbaren Medien erstellt wurden!

Querschnittsbereich Medialität und Intermedialität in Asien und Afrika, Institut für Asien- und Afrikawissenschaften, Humboldt-Universität zu Berlin.

10.-11.12.2016: „Don’t Speak?! Kommunikation, Macht und Ohnmacht“

14.-15.01.2017: „Don’t tell me ‚cause it hurts?! Kritik, konstruktive Kritik, Feedback und Anerkennung“

Konzeption und Durchführung: Alexa Altmann

An den Wochenenden 10.-11. Dezember 2016 und 14.-15. Januar 2017 fanden zwei Workshops zu den Themen „Gewaltfreie Kommunikation und konstruktive Kritik“ am Querschnittsbereich Medialität und Intermedialität in Asien und Afrika des Instituts für Asien- und Afrikawissenschaften statt. Die Veranstaltung richtete sich an Studierende und Lehrende und widmete sich, sowohl der intensiven selbstreflexiven Auseinandersetzung mit Kommunikationswegen und Verständnissen, als auch der Erforschung und Stärkung gewaltfreier Konfliktbewältigungsstrategien und konstruktiver kritischer Teilnahme. Im Zuge des Workshops hinterfragten die Teilnehmer*innen auch Methoden der Konfliktbewältigung und entwickelten gemeinschaftlich Konzepte für den Umgang mit konstruktiver Kritik.

Der erste Teil des Workshops „Don’t Speak?! Kommunikation, Macht und Ohnmacht“ zentralisierte und problematisierte Kommunikation und Erfahrungen von Macht und Machtlosigkeit. Um eine offene und unbefangene Immersion in die Thematik zu ermöglichen, war der Auftakt des Workshops dem ungezwungen kommunikativen Austausch und dem Kennenlernen zwischen den Teilnehmer*innen gewidmet. Hierbei wurden sowohl Raum-, Körper- als auch Gruppendynamiktechniken und Übungen angewendet. Im Anschluss wurde zunächst der Begriff der Kommunikation gemeinsam hinterfragt und bestimmt. Positionen und Zuschreibungen, wie zum Beispiel Zuhörende und Sprechende, oder Expert*innen und Referent*innen, sowie Hierarchien und Gewalt in Kommunikationssituationen, wurden kritisch diskutiert. Ausgewählte und angepasste Methoden des Anti Bias-Ansatzes dienten der Sensibilisierung für die Verschränkungen struktureller Privilegien und institutioneller Diskriminierung in kommunikativen Interaktionen. Unterdrückungsformen, wie zum Beispiel Rassismus, Sexismus, Homophobie oder Klassismus, ihre Verschränkungen und Auswirkungen in Formen, auch nicht vorsätzlicher, verbaler und nonverbaler Gewalt, standen im Zentrum der regen und engagierten Auseinandersetzungen. Hierbei war die Reflektion eigener Erfahrungen des Diskriminierens, und Diskriminiertwerdens zentral. Die Situationsabhängigkeit von Subjektivität, Selbstwahrnehmungen und Zuschreibungen sowie der Unterschied zwischen persönlicher Ermächtigung und struktureller Benachteiligung wurden ebenfalls hervorgehoben.

1 ©privat Alexa Altmann

Der zweite Teil des Workshops „Don’t tell me ‚cause it hurts?! Kritik, konstruktive Kritik, Feedback und Anerkennung“ zentralisierte die Auseinandersetzung mit dem Begriff und der Funktion der Kritik. Hier unterschieden die Teilnehmer*innen zwischen konstruktiver Kritik und als persönlich verletzend bewerteten Äußerungen und hinterfragten defensive Reaktionen auf Feedbacks. Potentiell negative Assoziationen mit der Erfahrung des Kritisiertwerdens und Kritikübens wurden erforscht und in Beziehung zu Gefühlen von Macht und Machtlosigkeit gestellt. Hierbei war die Differenzierung von Bedürfnis-, Emotions- und Gedankenebenem im Sinne der gewaltfreien Kommunikation für die Teilnehmer*innen von ausschlaggebendem Interesse. Sowie auch die Reflexion von, z.B. gegenderten, Zuschreibungen und Erfahrungen in kommunikativen Austauschen.

Im Zuge der Workshops experimentierten die Teilnehmer*innen aktiv mit Konzepten der gewaltfreien Kommunikation und übertrugen sie gezielt auf die Formulierung und Anwendung konstruktiver Feedbacks. Insbesondere die gemeinschaftliche Sensibilisierung der Teilnehmer*innen bezüglich der Differenzierung zwischen wertschätzenden Aussagen und Lob, gegenseitigem in Schutz nehmen und anregender, selbstreflexiver Hinterfragung war von entscheidender Bedeutung. Die Wahrnehmung und Anwendung konstruktiver Kritik, sowohl als Feedback leistende und erhaltende Person, als Bereicherung, Angebot und Anerkennung wurde hier explizit angestrebt.

2 ©privat Alexa Altmann

Anstelle einer konsequent methodenorientierten Vorgehensweise, waren die Teilnehmer*Innen gefragt, mögliche „Rezepte“ der Konfliktresolution und gewaltfreien Kommunikation eigenständig zu reflektieren und zu problematisieren. Besonders die Möglichkeiten und Grenzen gewaltloser horizontaler Kommunikation – auch konkret innerhalb der realen Hierarchien der Seminarsituation – wurden intensiv diskutiert und mit eigenen Strategien auf unterschiedliche kreative Weise erprobt und durchgespielt. Die Teilnehmer*innen beteiligten und entwickelten im Rahmen des Workshops Gruppen- und Rollenspiele, inszenierte kurze Improvisationstücke und dokumentierten ihre Erkenntnisse und Überlegungen in gemeinschaftlichen Projekten, wie z.B. selbstgezeichneten Comics und digitalen Fotocomics. Im Anschluss an die Projekte reflektierten die Teilnehmer*innen Gruppendynamiken und persönliche Positionen in Bezug auf Entscheidungsfindungsprozesse und Rollen- und Aufgabenvergabe und experimentierten mit der Vermittlung konstruktiver Feedbacks an die anderen Teilnehmer*innen – und natürlich auch an mich, als Teamerin.

Der Workshop zeichnete sich durch die besonders engagierte, intensive und kreative Diskussions- und Mitgestaltungsbereitschaft und Freude der Teilnehmenden in einer gelösten und immersiven Atmosphäre aus. Die Teilnehmer*innen hoben in ihren Feedbacks mir gegenüber auch den Originalitätswert und die überaus positiven und ermächtigenden Erfahrungen der Veranstaltungen hervor. Für das mir gegenüber erbrachte Vertrauen, möchte ich mich bei der Veranstalterin, Frau Prof. Dr. Nadja-Christina Schneider, und den Teilnehmer*innen herzlich bedanken.

Alexa Altmann

3 ©privat Alexa Altmann

Workspace and Support for Asia related Projects at NIAS, Copenhagen

a report by Mette Gabler

About the programme

Twice a year the Nordic Institute of Asian Studies (NIAS) is open for applications to join the NIAS team for two weeks (deadlines: June first and October first). Students mainly from universities belonging to the nordic NIAS Council (NNC) are invited to send in short project descriptions and if chosen, to work at the NIAS offices and gain access to resources and networks provided by the NIAS team. The focus is on supporting current work of Master students or Ph.D. candidates who’s work relates to Asian studies.

As part of the NIAS Support Programme for Asian Studies (NIAS SUPRA) that includes different forms of support towards researchers, the NIAS SUPRA Nordic scholarship is one of the most important features of NIAS. This scholarship includes the provision of a workspace at NIAS in Copenhagen, Denmark, and accommodation at the Nordisk Kollegium (Noko) including full board for two weeks. Students from institutions belonging to NNC will also have their travel expenses covered.

One particularly helpful feature of the NIAS SUPRA Nordic scholarship is the access to the NIAS‘ digital library and other resources through the NIAS Library and Information Centre (NIAS LINC), a specialised digital library servicing the Nordic Asian studies community, and the asiaportal. Through the IP address many materials from the University of Copenhagen and NIAS press are accessible and even open for download in PDF form (publications from NIAS press where available in print at a discount). In addition, a wish list for literature was sent before arrival and accommodated by the NIAS staff, providing me with a pyramid of books to be reviewed. This secured an easy start and perfect foundation for productive work.

My stay at NIAS

I arrived at the NIAS offices early Monday morning on September 26 with my stay to end October 9, and was greeted by one of the NIAS student assistants that coordinate the stay of and communicate with the SUPRA students (always in pairs, me and a colleague from Norway) before and during the stay. The arrival was signified by a welcoming nature and friendliness. The communication prior to the stay was comprehensive, informative and helpful, and in combination with the introduction to the offices and staff provided an energising environment.

During the first week, each of the SUPRA students presented their work during the “Lunch Talk”. This is a chance to share the topic including current questions and issues with the staff and researchers at NIAS, and in turn get constructive feedback and suggestions for further steps to take.

Throughout the stay, I was welcome to attend any of the events that were hosted by NIAS, including presentations and programs focussing on topics related to Asian studies. Among them a presentation by the former Foreign Minister of the Republic of Indonesia H.E. Dr. Hassan Wirajuda on the South China Sea dispute (Who Controls Murky Waters in the South China Sea?) followed by other expert speakers and an open discussion between the participants and the audiences, and a full-day program with presentations and discussions between colleague from Fudan University and University of Copenhagen on China’s New Diplomacy and voices emerging through Chinese social media.

I thoroughly enjoyed my stay at NIAS. Due to a highly comfortable workspace and very helpful people, the environment and input motivated my work and enabled me to move forward.

(picture by Mette Gabler)

Vortrag von Anna Oechslen im Rahmen des Workshops „Reflections on the Digital: Neoliberalism, Free Speech and Resistance“, am Tata Institute for Social Sciences, Mumbai, 1.-2. September 2016

Digitale Medien bieten sozialen Bewegungen ganz neue Möglichkeiten, sich auch Regionen übergreifend zu vernetzen, sich Gehör zu verschaffen und dominanten Versionen der Wirklichkeit ihre eigenen Interpretationen entgegenzusetzen. Andererseits müssen Aktivist_innen neue Wege finden, mit den neoliberalen Strukturen etwa sozialer Netzwerke umzugehen. Darüber diskutierten Studierende, Promovierende und Lehrende aus Berlin, Leipzig und Mumbai Anfang September bei einem zweitägigen Workshop am Tata Institute for Social Sciences, (TISS) in Mumbai. Die Beiträge rückten verschiedene Aspekte des Themas ins Blickfeld, darunter das Zusammenwirken von Protesten im Internet und auf der Straße, Repräsentationen von Frauenkörpern in digitalen Räumen und Studierendenbewegungen in Deutschland und Indien. Im letzten Teil des Workshops diskutierten die Teilnehmer_innen die aufgeworfenen Fragen mit Interessierten von außerhalb auf Twitter (die Diskussion ist online abrufbar unter https://storify.com/fritzititzi/transdigi).

Anna Oechslen beschäftigte sich in ihrem Beitrag mit den Spannungen, die sich daraus ergeben, von Deutschland aus über Gender-Ungleichheiten in Indien zu forschen. Als Zugang zum Thema dienten dabei der Diskurs über Frauen und Sicherheit im urbanen Indien und die Aktivistinnen von ‚Pinjra Tod‘, die in Delhi gegen Gender-Diskriminierung auf dem Campus kämpfen. Durch das Internet als Informationsquelle ist es leichter geworden, auch über große Distanzen hinweg ethnografische Forschung zu betreiben. Gleichzeitig ist gerade das Thema Frauenrechte durch koloniale Diskurse und problematische Repräsentationen der ‚Third World Woman‘ aufgeladen; zur räumlichen Distanz tritt also eine Verwobenheit mit globalen Asymmetrien in der Wissensproduktion. Anhand ihrer eigenen Erfahrungen während der Forschung zu ihrer Masterarbeit zeigte Anna Oechslen, wo sie mit diesen Spannungen konfrontiert wurde und wie sie versuchte, ihnen zu begegnen. Die anschließende Diskussion machte deutlich, dass man nicht unbedingt in einem anderen Land sein muss, um diesen Problemen zu begegnen: Teilnehmer_innen berichteten etwa von ihren Erfahrungen aus der journalistischen Praxis und der Forschung zu ländlichen Räumen Indiens.