Scheitern ist in aller Munde. Während wir alltäglich große und kleine Erfahrungen des Scheiterns machen, herrscht auch in der Wissenschaft ein Spannungsfeld zwischen der Überhöhung einer “Kultur des Scheiterns” als Patentrezept auf dem Weg zum Erfolg und der panischen Angst vor dem Scheitern und Experimentieren. Die Digital Humanities werben als Querschnittsdisziplin nun zum Einen offen für einen experimentierenden Ansatz, zum Anderen führen die Breite der Methoden und Ansätze sowie die Herausforderungen des Transfers auf bisher nicht erprobte Materialien und Fragen zu konstanten Niederlagen. Diesem Thema wollen wir uns in einer neuen, offenen Veranstaltungsreihe des Multilingual Digital Humanities Lab der FU Berlin und des Scholarly Makerspace der HU Berlin im gemeinsamen Erfahrungsaustausch widmen.

Hintergrund

Es ist zwar der statistische (und politisch gewollte) Regelfall, dass Drittmittelanträge und Zeitschriftenaufsätze abgelehnt werden. Es ist zwar normal, dass publizierte Texte und erfolgreiche Projekte durch viele Phasen der Überarbeitung und des Verwerfens von Entwürfen gegangen sind. Aber das offene Gespräch über diese Zustände ist kein zentraler Bestandteil unserer Wissenschaftstraditionen und fachlichen Best Practices. Gerade bei Nachwuchswissenschaftler_innen herrscht vielmehr eine Angst vor “Fehlern” und “Versagen”, die den Aufbruch in unbekannte und potentiell gefährliche Gewässer verhinden. Wir alle lernen von früh auf scheinbare Misserfolge, alles was nicht auf direkem Weg zu einem verwertbaren Erfolg geführt hat, umzudeuten, zu verschleiern und zu verschweigen.

Dabei sind Experimentieren und Scheitern, Versuch und Irrtum fundamentaler Bestandteil menschlichen Seins, eine geteilte Erfahrung in allen Wissenschaften und zentraler Ansatz auch geistes- und kulturwissenschaftlicher Grundlagenforschung. Dies ist umso mehr der Fall als der epistemologische Wandel hin zur Digitalität, also ein Zustand in dem alle kulturellen Artefakte und Sprechakte bereits durch Computer remediert worden sind, uns vor enorme theoretische, methodologische, und praktische Herausforderungen stellt. Digitalität ist gekommen um zu bleiben und die für sie adäquaten Methoden werden zu weiten Teilen auch computationel sein ohne dass wir das tradierte Gerüst der geisteswissenschaftlicher Kritik hinter uns lassen können. Dies erfordert zusätzliche Kenntnisse und Fähigkeiten vor allem aber auch den Mut vertraute Gefilde zu verlassen, sich auf Kooperationen und das (teils) mühselige Gespräch über Fach- und Disziplingrenzen hinweg einzulassen und, neue, auch algorithmische, Sprachen zu erlernen, den Mut zum Scheitern, den Mut am Ende ohne ein direkt verwertbares Ergebnis dazustehen, während die Kolleg_in den x-ten Ausatz zum gleichen Thema publiziert hat.

In den letzteren Jahren haben Scheitern und, in extenso, Kulturen des Scheiterns eine gesamtgesellschaftliche Aufwertung erfahren, die sie zu ultimativen Produktionstreibern stilisiert. Scheitern bekommt eine teleologische Qualität auf dem Weg zum durch häufiges Scheitern garantierten Erfolg. Gleichzeitig herrscht aber auch in den Wissenschaften ein Zwang zum Erfolg, der durch kurzfristige Beschäftigungsverhältnisse, konstante Evaluationen und kompetitiven Drittmittelakquise verstärkt wird und ein offenes Gespräch über exploratives Experimentieren, beschrittene Irrwege und lange Phasen ohne brauchbare Ergebnisse verhindert.

Das Start-up-Mantra von fail fast and fail often geht hier eine unheilige Allianz mit dem hegemonialen American Dream ein, bei dem der Misserfolg immer eine Folge persönlicher Schwäche ist (you didn’t try hard enough) und strukturelle Zusammenhänge ignoriert werden: Dass Computer z.B. arabische Schriftlichkeit nicht adäquat erfassen und, in der Folge, verarbeiten können, liegt eben nicht in der Verantwortung der individuellen Wissenschaftlerin, sondern an den in die sozio-technischen Infrastrukturen eingeschriebenen globalen Ungleichheiten.

Veranstaltungsreihe

Dies möchten wir zum Anlass nehmen in Zusammenarbeit zwischen dem Multilingual Digital Humanities Lab der FU Berlin und dem Scholarly Makerspace der HU Berlin eine neue Veranstaltungsreihe ins Leben zu rufen, die dem Austausch über das Experimentieren als hermeneutischem Zugang, verschlungene Wege als Alltagserfahrung und Verzweiflung über computationelle Werkzeuge gewidmet sein soll. Zielgruppen sind Wissenschaftler_innen aller Karriere- und Erfahrungspfade, von der Student_in bis zur Professor_in.

Ziel ist es in ein offenes Gespräch zu kommen. Da dieses aber nicht verordnet werden und angstfreie Räume nur durch gelebte Praxis und allgemein akzeptierte Regeln des Miteinanders entstehen können, wollen wir uns dem Thema zunächst über die gemeinsame Lektüre nähern, von der ausgehend ausdrücklich die freie Assoziation zu eigenen Erfahrungen und Projekten gewünscht ist.

Die Treffen werden einem virtuellen Rahmen, wie z.B. Gathertown stattfinden, der es erlaubt die Anonymität aller Beteiligten durch Pseudonyme, Avatare etc. zu wahren. Kameras sollen hierbei ausgeschaltet bleiben und alle Beteiligten verpflichten sich darauf Inhalte vertraulich zu behandeln und keine technischen Mitschnitte anzufertigen. Während der Veranstaltungen gilt das erprobte Workshop-Du.

Das erste Treffen wird am 15. Juni 2022 von 14 Uhr bis 16 Uhr (s.t.) stattfinden. Als ersten Einstieg schlagen wir folgende Lektüre zu Aspekten des Scheiterns bei Projekten in den Digital Humanities vor:

- Quinn Dombrowski, „The Directory Paradox”, in People, Practice, Power: Digital Humanities Outside the Center, hg. von Anne B. McGrail, Angel David Nieves, und Siobhan Senier, Debates in the Digital Humanities (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2021), https://docs.google.com/document/d/163jkgzASVUm6fDHW_34kLGM4VG2Bp8tkQT6EamGpt3s/ (pre-print).

- Johanna Drucker, „Sustainability and Complexity: Knowledge and Authority in the Digital Humanities”, Digital Scholarship in the Humanities 36, Nr. Supplement_2 (5. November 2021): ii86–94, https://doi.org/10.1093/llc/fqab025.

Zur besseren Planbarkeit und Kommunikation der Zugangsdaten bitten wir um Anmeldung mit Emailadresse unter https://forms.gle/BMEhrNfwmYmw19qD7.

Wir haben einen Kalender eingerichtet, in dem wir Veranstaltungen zu Themen rund um Makerspaces, Labs, Digital Humanities, Digital Methods and Research in den Geisteswissenschaften primär in Berlin und Brandenburg sammeln.

Dieser ist öffentlich verfügbar und kann von jeder/jedem Interessierten abonniert werden. Perspektivisch werden wir den Kalender auch auf der Website des Scholarly Makerspace zugänglich machen.

Der Kalender ist mit einem der folgenden Links einzubinden:

- CalDAV-URL https://kal.hu-berlin.de/SOGo/dav/public/ub-furesh/Calendar/7FDF-624AD280-35-18EC6240/

- WebDAV-ICS-URL https://kal.hu-berlin.de/SOGo/dav/public/ub-furesh/Calendar/7FDF-624AD280-35-18EC6240.ics

Welche URL zu benutzen ist, hängt von der verwendeten Kalender-App ab. Hier eine Auswahl:

- Thunderbird: CalDAV- oder WebDAV-ICS-URL

- Outlook, Apple, Google Kalender: WebDAV-ICS-URL

- HU-SOGo-Kalender: WebDAV-ICS-URL

Wichtig beim Hinzufügen des Kalenders ist, diesen aus dem „Netzwerk“ (manchmal auch „Internet“, „Web“ oder „URL“) zu beziehen. Falls es Fragen zur Einrichtung gibt, bietet der Kalenderservice vom CMS Unterstützung.

Der Veranstaltungskalender darf gerne geteilt werden. Wir freuen uns auch über weitere Veranstaltungshinweise und -vorschläge.

Die Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität richtet in den kommenden drei Jahren im Rahmen des DFG-geförderten Projekts “Future e-Research Support in the Humanities II” in Zusammenarbeit mit den Lehrstühlen für Digital History am Institut für Geschichtswissenschaften und für Information Processing and Analytics am Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaften einen prototypischen Scholarly Makerspace ein. Inspiriert von der maker culture und der Idee der Makerspaces, die in einigen Bibliotheken bereits etabliert sind (Späth, Seidl, und Heinzel 2019), stellen wir das experimentierende “Machen” mit Computern und digitalen Artefakten in das Zentrum hermeneutischer und epistemologischer Zugänge (Sayers 2017). Der Scholarly Makerspace wird dafür die Infrastruktur aus Raum, computergestützten Werkzeugen und Erfahrungen in den Digital Humanities zur Verfügung stellen, um gemeinsam mit Forschenden in allen Phasen ihrer Karrieren die Herausforderungen der Digitalität für die Geistes- und Kulturwissenschaften experimentell anzugehen.

Einen experimentellen Scholarly Makerspace als physischen und virtuellen Raum entwickeln…

Im Zentrum steht dabei die Erarbeitung von tool literacy, die, ganz im Sinne Johanna Druckers (2021), in zwei Dimensionen gedacht wird. Zum einen geht es um das ganz konkrete Erlernen von Werkzeugen und computergestützten Verfahren: Wie kann ich Korpus von Digitalisaten mit Methoden des distant reading analysieren? Was ist eine Netzwerkanalyse? Was sind die Möglichkeiten der Datenvisualisierung? Wie kann ich die Disinformationskampagnien rechter Trollfarmen in Social Media sinnvoll analysieren? Zum anderen wird tool literacy aber mit dem Fokus auf Werkzeuge und Methoden als Gegenstand der Untersuchung weiter gedacht und mit Critical Code Studies (Marino 2020) und den Science and Technology Studies in Beziehung gesetzt: von der Reflexion über die hermeneutischen und epistemologischen Folgen bestimmter Werkzeuge und Zugänge zu digitalen Daten bis zu den ethischen und ökologischen Folgen im Bereich der künstlichen Intelligenz bzw. des maschinellen Lernens, wie z.B. dem massiven Einsatz endlicher natürlicher Resourcen und die verschiedenen Biases ihrer Schöpfer*innen perpetuierende Algorithmen und Modelle.

Damit adressiert der Scholarly Makerspace die zentralen Versprechen der Digitalität und der Digital Humanities: Teilhabe, kritische Reflexion über ein neues epistemisches Paradigma und genuin neue Erkenntnisse für die Geistes- und Kulturwissenschaften. Es soll ohne Zugangsbeschränkungen in den Maschinenraum der Digitalität geschaut und “Black Boxes” geöffnet werden, um Forschende und Lehrende in die Lage zu versetzen adäquate computergestützten Methoden für ihre je konkreten Forschungsfragen zu wählen und ihre Möglichkeiten für die Exploration und Darstellung um die Gestaltung physischer Artefakte und performante Aspekte zu erweitern (z.B. Staley 2017). Teil dieser vermittelnden Rolle des Scholarly Makerspaces ist es, die je verfügbare technische Infrastruktur für die Forschung nutzbar zu machen. Damit sollen auch die Wissens- und Serviceinfrastrukturen der Universitätsbibliothek und die Forschung an der HU noch stärker miteinander verzahnt werden.

…der transparent, offen, partizipativ und skalierbar ist.

Es ist uns dabei wichtig, dass die Auseinandersetzung mit der Digitalität ergebnisoffen und Community-orientiert in einem offenen sozialen Raum stattfindet, in dem die vorhandenen Hierarchien der Wissensproduktion so sie nicht aufgelöst werden können, transparent gemacht werden. Eine hierarchische Vermittlung von tool literacy durch die Betreiber*innen des Scholarly Makerspaces in Form von Lehrveranstaltungen ist deshalb explizit nicht unser Ziel. Vielmehr verstehen wir unsere Rolle als Vermittler*innen innerhalb und an den Schnittstellen zwischen Communities, die die Auseinandersetzung mit Methoden als einem zentralen Aspekt wissenschaftlichen Arbeitens experimentell anregen.

Dafür werden die Mitarbeiter*innen des Scholarly Makerspaces zum einen Konzepte und Materialien zur Schulung und Beratung der Zielgruppen in den Bereichen der tool literacy und Datenkritik entwickeln. Zum anderen werden wir Workflows digitaler Forschungswerkzeuge auf der Basis von konstant erhobenen User Stories kuratieren, die dann in einem flexiblen “Werkzeugkasten” der Community von Nutzer*innen zur Verfügung stehen.

Die unmittelbar Zielgruppen des Scholarly Makerspaces sind Lehrende und Forschende der Humboldt-Universität in allen Phasen ihrer wissenschaftlichen Karrieren. Erstere sollen durch den Ansatz von train-the-trainer in der Vermittlung von Digital Humanities in der Lehre, letztere im gesamten Prozess von der Konzeption eines Forschungsprojektes bis zur Umsetzung unterstützt werden.

Literatur

Drucker, Johanna. 2021. The Digital Humanities Coursebook: An Introduction to Digital Methods for Research and Scholarship. Abingdon: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003106531.

Marino, Mark C. 2020. Critical Code Studies. Cambridge: MIT Press. Sayers, Jentery, Hrsg. 2017. Making Things and Drawing Boundaries: Experiments in the Digital Humanities. Debates in the Digital Humanities 3. Minneapolis: University of Minnesota Press. https://dhdebates.gc.cuny.edu/projects/making-things-and-drawing-boundaries.

Späth, Katharina, Tobias Seidl, und Viktoria Heinzel. 2019. „Verbreitung und Ausgestaltung von Makerspaces an Universitäten in Deutschland“. o-bib. Das offene Bibliotheksjournal 6 (3): 40–55. https://doi.org/gpq4nw.

Staley, David. 2017. „On the ‚Maker Turn‘ in the Humanities“. In Making Things and Drawing Boundaries, herausgegeben von Jentery Sayers, 32–41. Experiments in the Digital Humanities. University of Minnesota Press. https://doi.org/10.5749/j.ctt1pwt6wq.5.

Projektphase II

Mitte Februar 2022 startete das DFG-geförderte Projekt Future e-Research Support in the Humanities (FuReSH) in die zweite Phase. Auf die Konzeptstudie der ersten Projektphase aufbauend wird in den nächsten drei Jahren ein prototypischer Scholarly Makerspace als physischer und virtueller Raum an der Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin implementiert. Mit im Boot sind die Lehrstühle für Digital History am Institut für Geschichtswissenschaften und für Information Processing and Analytics am Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaften.

Projektphase I

Anfang Mai 2018 ging an der Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin das von der DFG für 18 Monate geförderte Projekt Future e-Research Support in the Humanities – Konzeptstudie zur Implementierbarkeit von Scholarly Makerspaces in das Dienstleistungsangebot von Universitätsbibliotheken (FuReSH) an den Start.

Projektbeschreibung

Das primär auf bestandsbezogene Bereitstellung und Erschließung fokussierende, traditionelle Serviceverständnis von wissenschaftlichen Bibliotheken genügt nicht, um datenintensive und toolbasierte digitale Arbeits- und Forschungsformen (e-Research) organisatorisch und technisch in der notwendigen fachlichen Breite unterstützen zu können. Für die neuen Anforderungen müssen Organisations- und Servicemodelle entwickelt werden, die zur direkteren Kollaboration zwischen Bibliothek und Wissenschaft beitragen und damit die Partizipation an Wissenstransfer und Kompetenzentwicklung verbessern. Mit dem beantragten Projekt sollen im ersten Schritt auf Grundlage einer Befragungsphase das Erwartungsspektrum an e-Research-Support sowie die Möglichkeiten der Kollaboration von Bibliothek und Wissenschaft in den Humanities identifiziert werden. Darauf aufsetzend soll in einem zweiten Schritt – als Konzeptstudie – ein Organisations- und Servicemodell entwickelt werden, in dem die Anforderungen zur Nutzung und Unterstützung von e-Research-Technologien in den Geistes- und Kulturwissenschaften aufgegriffen und mit entsprechenden Serviceportfolios zur Verfügung gestellt werden können. Dabei werden Bibliotheken als Scholarly Makerspaces verstanden, die digitale Arbeitsformen in Forschung und Lehre mit entsprechenden Infrastruktur- und Serviceangeboten ermöglichen und dabei Dienste und Werkzeuge als e-Research-Technologien einbeziehen.

Am Dienstag den 12.11.2019 findet von 13-17 Uhr der Workshop Scholarly Makerspaces – Bibliotheken als Kooperationspartner der Digital Humanities im Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum der Humboldt-Universität zu Berlin statt. (Besprechungsraum 9. Etage)

Wir fragen nach den Kooperationsmöglichkeiten von Universitätsbibliotheken mit den Digital Humanities und den Funktionen und Möglichkeiten von Scholarly Makerspaces. Wir beziehen uns dabei auf drei Themenkomplexe, die jeweils eine Perspektive auf die titelgebende Wechselbeziehung zwischen den Digital Humanities und Bibliotheken aufgreifen:

1) eine technische Perspektive

2) eine geistes- und kulturwissenschaftliche Perspektive

3) eine gesellschaftliche Perspektive

Uns interessiert, welche Perspektiven und Chancen sich im jeweiligen Komplex ergeben. Zum Einstieg in den Austausch haben wir Leitthesen formuliert.

Die technische Perspektive bezieht sich auf die Bereitstellung und Vermittlung von DH-Tools und digitalen Ressourcen inklusive der relevanten Nutzungs- und Bewertungskompetenzen. Die These zur Diskussion lautet:

Die begleitende Vermittlung von digitalen Forschungswerkzeugen und der Zugang zu digitalen Forschungsmaterialien bilden den Grundgedanken der Scholarly Makerspaces. Die damit verbundenen Fragen zu Umsetzung und Ausrichtung sind regelmäßig neu zu verhandeln, da es sich naturgemäß um dynamische Entwicklungen handelt. Eine reine Bereitstellung von Hard- und Software und digitalen Ressourcen ist jedoch nicht ausreichend.

Die geistes- und kulturwissenschaftliche Perspektive bezieht sich auf Digital Humanities als Forschungsfeld mit eigenen Theorien, Methoden und Fragestellungen und/oder Digital Humanities im Sinne von “Digital X” also der digitalen Transformation traditioneller Fach- und Forschungskulturen. Unsere Thesen in diesem Zusammenhang lauten:

a) Die Digital Humanities als eigenes Forschungsfeld erreichen mittlerweile einen hohen Konsolidierungsgrad. Ursächlich sind dafür die entsprechenden Studiengänge, Curricula und Forschungsprojekte. Scholarly Makerspaces bieten auf lokaler Ebene einen stabilen Anlauf- und Vernetzungspunkt für die Verbindung von Akteuren aus der Digital-Humanities-Community mit Akteuren aus den Hochschulen sowie lokalen Forschenden und Studierenden.

b) Nahezu alle geistes- und kulturwissenschaftlichen Forschungsfelder erfahren aktuell eine Transformation durch digitale Verfahren, Werkzeuge, Kommunikationswege sowie die Integration des Digitalen als Forschungsgegenstand. Dies bedeutet jedoch gerade nicht, dass sie zwangsläufig den Digital Humanities ähnlich werden. Die Scholarly Makerspaces sind der Ort für die Auseinandersetzung mit dem Spannungsverhältnis zwischen digital geprägten Fachwissenschaften und den Digital Humanities und für die Unterstützung der Profilierung und Abgrenzung der Forschungskulturen

Die gesellschaftliche Perspektive greift schließlich die Öffnung und Verbindung akademischer und nicht-akademischer Wissensakteure und –bereiche aufgrund der Möglichkeiten und Rahmenbedingungen der digitalen Transformation auf. Für die Diskussion präsentieren wir diese These:

Mit Initiativen wie Coding Da Vinci und Zugang Gestalten entstehen Ansätze einer systematischen digital geprägten Auseinandersetzung mit Wissen, Materialien und Kulturdaten in außerakademischen Wissenskulturen. Für die vermittelten Institutionen insbesondere im GLAM-Bereich (Galleries, Libraries, Archives, Museums) sowie im Bereich der Citizen Science eröffnen sich offene und inklusive Zugänge für eine vielfältige Adressierung und Auseinandersetzung mit digitalen bzw. digitalisierten Objekten, Kultur- und anderen Forschungsdaten. Die Herangehensweise erfolgt weniger einer Forschungsagenda wie in den Wissenschaften, sondern anderen Kriterien wie beispielsweise einer offenen Neugier. Scholarly Makerspaces spiegeln diesen explorativen Charakter und unterstützen eine multiperspektivische und offene Nutzung ihrer Angebote.

In Übereinstimmung mit der Idee der Scholarly Makerspaces soll der Workshop ergebnisoffen und dialogisch jeweils relevante Aspekte und Positionen erheben. Die Resultate werden wir dokumentieren und an dieser Stelle publizieren.

Es gibt noch ein kleine Zahl von Plätzen. Anmeldungen sind daher nach wie vor möglich. Bitte per E-Mail an: Michael Kleineberg (michael.kleineberg@ub.hu-berlin.de)

Im Februar 2019 fand der erste von zwei geplanten Workshops des FuReSH-Projektes statt. Er widmete sich unter der Überschrift „Scholarly Makerspaces – Bibliotheken als Vermittlungsplattform für Digital-Humanities-Tools“ konzeptionellen Fragen der Gestaltung von Scholarly Makerspaces.

In einem zweiten Workshop möchten wir einen zentralen Aspekt des Ansatzes vertiefen und dafür die Perspektive wechseln. Während im ersten Workshop vor allem die Anforderungen aus Sicht der Bibliotheksnutzer*innen im Mittelpunkt standen, soll nun der Blickwinkel der DH-Community betont werden. Scholarly Makerspaces werden dabei als dezidierter Interaktionsort bzw. als Schnittstelle zwischen den Digital Humanities einerseits und den lokalen geistes- und kulturwissenschaftlichen Forschungs- und Lehrcommunities andererseits verstanden.

Uns interessiert in diesem Zusammenhang in welchen Rollen, mit welcher Reichweite und in welcher Konkretisierung Scholarly Makerspaces und damit auch Universitätsbibliotheken als Kooperationspartner der Digital Humanities und weiterer digitaler Forschungsfelder im Sinne einer Schnittstelle zu lokalen Zielgruppen aktiv werden können.

Wir orientieren uns dabei an den von Patrick Sahle herausgearbeiteten vier Bereichen der Digital Humanities und betrachten entsprechend folgende Schwerpunkte:

- Digitale Gesellschaft, Kultur und Wissenschaft

- DH als Forschungsfeld mit eigenen Theorien, Methoden und Fragestellungen

- DH im Sinne von “Digital X” also der digitalen Transformation traditioneller Fach- und Forschungskulturen

- DH als technische Perspektive im Sinne der Bereitstellung und Vermittlung von Werkzeugen und Ressourcen inklusive der dazu gehörigen Nutzungs- und Bewertungskompetenzen.

Wir sehen für alle vier Bereiche klare Bezugspunkte zur Konzeption der Scholarly Makerspaces:

- Mit Initiativen wie “Coding DaVinci” oder “Zugang Gestalten” entstehen Methoden der digitalen Auseinandersetzung mit Kulturdaten auch in außerakademischen Wissenskulturen und eröffnen betont offene und inklusive Zugänge für die vielfältige Adressierung von digitalen bzw. digitalisierten Objekten. Scholarly Makerspaces greifen diesen stark explorativen Aspekt auf und unterstützen eine multiperspektivische und offene Nutzung des Dienstes.

- Die Digital Humanities als eigenes Forschungsfeld haben mittlerweile besonders dank der entsprechenden Studiengänge einen hohen Konsolidierungsgrad erreicht, was sich auch in entsprechenden Curricula und Forschungsprojekten zeigt. Scholarly Makerspaces können auf lokaler Ebene einen stabilen Anlauf- und Vernetzungspunkt auch für die Verbindung der Akteure in der Hochschule und denen der Fachcommunity schaffen.

- Parallel befinden sich nahezu alle geistes- und kulturwissenschaftlichen Forschungsbereiche im Prozess der Transformation durch den Einfluss digitaler Verfahren, Werkzeugen, Kommunikationsformen bis hin zur Integration als Forschungsgegenstand. Dies bedeutet jedoch gerade nicht, dass sie zwangsläufig den Digital Humanities ähnlich werden. Die Scholarly Makerspaces können der Ort für die Auseinandersetzung mit diesem Spannungsverhältnis werden.

- Die Vermittlung von Werkzeugen und der Zugang zu Forschungsmaterialien, die sich für eine digitale Beforschung optimal eignen, bilden den Ausgangspunkt des Konzeptes der Scholarly Makerspaces. Die damit verbundenen praktischen Fragen sind regelmäßig neu zu verhandeln, da es sich naturgemäß um dynamische Entwicklungen handelt. An dieser Stelle wollen wir besonders Aspekte der Erwartungen an Vermittlungs- und Zugangsformen betrachten.

Vor dem Hintergrund einer möglichen Implementierung möchten wir frühzeitig die jeweiligen Anforderungen auf allen vier Ebenen in der Planung berücksichtigen. Das Ergebnis des Workshops soll daher eine Art Anforderungskatalog sein. In diesem werden die für die Gestaltung der Scholarly Makerspaces als Schnittstelle im oben benannten Sinn relevanten Elemente nach Akteuren, Zielstellungen und Ansprüchen differenziert abgebildet.

Zielgruppen: Vertreter*innen der DH-Community sowie der Informationsinfrastruktur

Wann: 12. November 2019 von 13-17 Uhr

Wo: Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum (HU Berlin)

Weitere Informationen folgen demnächst.

Bei Interesse können Sie sich gern zum Workshop per Email anmelden:

Ben Kaden (ben.kaden@ub.hu-berlin.de)

Michael Kleineberg (michael.kleineberg@ub.hu-berlin.de)

von Michael Kleineberg und Ben Kaden

Gern sind wir einer Einladung in die Digital-Humanities-Werkstatt der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) gefolgt, um Ende April die Zwischenergebnisse unserer Konzeptstudie vorzustellen. Zugleich hatten wir großes Interesse an dem neu eingerichteten Digital-Humanities-Lab in den Räumen der dortigen Universitätsbibliothek.

Die Veranstaltung vom 30. April 2019 diente also vor allem dem gegenseitigen Austausch von Ideen und Erfahrungen. Während unsere Konzeptstudie eher einen theoretisch-systematischen Ansatz verfolgt, entschied man sich an der FAU für einen pragmatischen Ansatz, um zunächst einmal die grundlegenden infrastrukturellen Bedürfnisse des ebenfalls neu eingerichteten Studienganges „Digitale Geistes- und Sozialwissenschaften“ zu adressieren.

Als „Interdisziplinäres Zentrum“ versucht das IZdigital (FAU) die digitalen Methoden aus mehr als zehn geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächern zu bündeln und gemeinsam mit der Universitätsbibliothek und der Philosophischen Fakultät der FAU mit Infrastrukturangeboten und Beratungen zu unterstützen. Insbesondere das DH Lab kommt dabei unserer Idee der Scholarly Makerspaces bereits sehr nahe, da es sich als eine Kombination aus Helpdesk, Werkstatt und Open Space versteht. Das DH Lab nutzt einen Schulungsraum der Universitätsbibliothek mit 20 Computerarbeitsplätzen und vorinstallierten DH-Anwendungen und bietet einen festen wöchentlichen Termin zur Beratung und Schulung insbesondere für Studierende an.

In der Diskussion wurde deutlich, dass durchaus einige Hürden bei der Etablierung eines solchen Angebotes zur Vermittlung digitaler Forschungswerkzeuge bestehen. Dazu zählen unter anderem:

- die zeitlich beschränkte Nutzungsmöglichkeit des Raumes als DH Lab, zumal dessen Platzanordnung eher auf Frontalunterricht als auf Gruppenarbeit und sozialen Austausch zugeschnitten ist;

- die knappen personellen Ressourcen bei der Betreuung des DH Labs sowie die Schwierigkeit, Stellen mit enstprechenden IT-Kompetenzen zu besetzen;

- die fehlenden finanziellen Mittel zur Lizenzierung einschlägiger digitaler Werkzeuge und der Rechtfertigungszwang für deren Relevanz besonders in der Einführungsphase;

- die offenbar unzureichende Kommunikation des Angebotes in die Fakultäten und Institute, da es bislang eine nur geringe Kenntnis und Nutzung des DH Labs gibt;

- die Namensgebung „Digital-Humanities-Lab“ scheint einige potenzielle Nutzerinnen und Nutzer eher abzuschrecken, die sich nicht dezidiert der DH-Community zugehörig fühlen.

Diese Herausforderungen decken sich durchaus mit Einsichten unserer Anforderungs- und Bedarfsanalyse, wie wir sie in unserem Zwischenbericht vorgestellt haben. Einige weitere Aspekte unserer Konzeptstudie wurden dann auch aufgegriffen und intensiv diskutiert sowie als Anregung verstanden – zum Beispiel die Einbindung solcher Infrastrukturangebote in E-Learning-Plattformen oder die Ausweitung der Zielgruppen über die Studierenden hinaus.

Eine weitere sehr wichtige Erkenntnis ergab sich aus der Veranstaltung selbst, deren Publikum eine Bandbreite von Hintergründen – Informatik, Bibliothek, Digital Humanities, Studierende – repräsentierte: Die Perspektiven auf ein Angebot wie das DH Lab sind sehr unterschiedlich und müssen zunächst auch kommunikativ aufeinander zugeführt werden. Denn erst im wechselseitigen Verständnis erschließt sich das Potential einer inklusiven bedarfsgerechten Ausgestaltung derartiger Angebote.

Naturgemäß etwas selbstbezüglich erwies sich die Diskussion über Möglichkeiten und Grenzen eines solchen Angebots selbst als ein Anliegen der Scholarly Makerspaces: dem Zusammenführen heterogener Sichtweisen und die aktive Verständigung über Themen der digitalen Forschung bzw. in unserem Fall der entsprechenden Infrastruktur. Das DH Lab der FAU Erlangen-Nürnberg ist aber auch darüber hinaus ein für unsere Studie sehr willkommener Use Case, weshalb wir den Austausch auch zukünftig unbedingt pflegen möchten.

Im Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum der Humboldt-Universität zu Berlin fand am 27. Februar 2019 ein Workshop zur Konzeption von Scholarly Makerspaces statt. Ziel der Veranstaltung waren die Vertiefung und Spezifizikation konkreter Aspekte für die angestrebte Umsetzung des Dienstes an der Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität. Aus diesem Grund wurden Expertinnen und Experten zu unterschiedlichen Einzelthemen eingeladen, die mit vier Impulsvorträgen die Basis für eine konstruktive Diskussion lieferten

Im ersten Beitrag, “Digitale Bilder in Forschung und Lehre: Praktiken und Aufgaben”, stellte Dr. Georg Schelbert, Leiter der Mediathek des Instituts für Kunst- und Bildgeschichte an der Humboldt-Universität, die Anforderungen und Herausforderungen für den Umgang mit digitalen Bildern in Forschung und Lehre heraus. Neben Textmaterialien sind Bildmaterialien eine der zentralen Quellen für die Geisteswissenschaften. Mit Texten teilen sie bei der digitalen Forschung die Anforderung einer konsistenten strukturellen Erschließung. Aus wissenschaftlicher Sicht ist es notwendig, digitale Werkzeuge nicht für sich allein, sondern grundsätzlich in Beziehung zu den konkreten Forschungsobjekten mit ihren Metadaten und den Repräsentationsplattformen zu betrachten. So wie Forschungsdaten ohne Kenntnis der Werkzeuge und des Erhebungszusammenhangs nicht eindeutig verstanden und eingeordnet werden können, so wichtig ist es, auch Werkzeuge in ihrem konkreten wissenschaftlichen Anwendungsfeld zu verstehen und ihre Funktionsweise und Anwendungsgrenzen zu kennen. Ein funktionale Trennung und die Fokussierung der Scholarly Makerspaces allein auf Werkzeuge scheint daher nicht zielführend. Scholarly Makerspaces sollten dementsprechend nicht Werkzeuge ODER Forschungsdaten ODER Plattformen vermitteln, sondern infrastrukturelle Forschungskontexte generell.

Für bildorientierte Wissenschaften wäre es aktuell bereits eine erhebliche Hilfe, niedrigschwellige, funktional stabile und langfristig verfügbare Angebote für die Erfassung wissenschaftlich nutzbarer digitaler Bildstrukturen anzubieten. Am Beispiel der Plattform imeji präsentierte Georg Schelbert wie eine solche Lösung aussehen könnte: Objekt, Beschreibungsdaten und eine Bearbeitungs- und Interaktionsoberfläche liegen auf einer Nutzungsebene und ermöglichen eine eigenständige Bildverarbeitung, -auszeichnung und -annotation. Zugleich zeigt das Beispiel, dass selbst eine vermeintlich einfache Lösung im aktuellen Zuschnitt von Mediatheken kaum nachhaltig zu pflegen ist. Wie so oft liegt die Herausforderung hier weniger in der Technik selbst als in der personellen Betreuung, für die zumeist nur Mittel auf Projektbasis eingeworben werden können. Auch die Scholarly Makerspaces werden sich ganz elementar mit der Frage, wie die personelle Grundausstattung dauerhaft abzusichern ist, befassen müssen. Indirekt sehen sie sich auch der Erwartung ausgesetzt, für bestehende Dienste eine Art Kümmererfunktion zu übernehmen, die gezielt nach Lösungen für eine Absicherung der Bereitstellung sucht. Auch diese Rolle, also die gezielte Zusammenführung, Vermittlung und nach Möglichkeit auch Unterstützung lokal bestehender Dienste für die digitale geisteswissenschaftliche Forschung wird in einem Umsetzungsmodell zu berücksichtigen sein.

Dass das Problem des nachhaltigen Betriebs von Diensten der digitalen Forschung nahezu chronisch für das Bibliothekswesen ist, zeigt das Beispiel der Staatsbibliothek zu Berlin und ihres geplanten SBB Labs, das Clemens Neudecker in seinem Vortrag “Digitale Kuratierungstechnologien und ein Lab: der richtige Weg vom Bücherspeicher zur Informationsinfrastruktur?“ präsentierte. Selbst bei einer ausdrücklichen Orientierung in Richtung digitale Innovation ist die Gestaltung des optimalen Weges hin zu einem komplexen Zugang zu digitalen und digitalisierten Beständen ein eher mittel- bis langfristiges Vorhaben. Die Herausforderungen liegen nicht allein in den Ideen, individuellen Motivationen und Lösungen an sich, sondern vor allem in der langfristigen Verfügbarhaltung und der Einbindung in das organisationale Gefüge.

Ähnlich zu den Anforderungen bei den bildorientierten Wissenschaften zeigt sich auch hier, dass der zentrale Mehrwert eines entsprechenden Bibliotheksangebotes in der Bereitstellung und der Schaffung von Optionen für eine multiperspektivische Annäherung an die bereitgestellten Inhalte der Kern solcher Lab-Strukturen sein sollte. Die wissenschaftliche Rezeption digitaler Bestände erfolgt nicht mehr zwingend durch händische Erschließung und die intellektuellen Analyse der Einzelobjekte, sondern mit wachsenden Anteilen im maschinellen Auslesen und der Aufbereitung über Algorithmen. Das Ziel an der Staatsbibliothek ist folglich, Dienste für eine Tiefenerschließung der Bestände beispielsweise über Deep-Learning-Verfahren und weitere Technologien zur digitalen Kuratierung anzubieten. Dabei geht es zunächst um eine digitale Texterschließung und -anreicherung beispielsweise mittels Disambiguierung, Auszeichnung von Entitäten, Geolokalisierung und Linked-Open-Data-Einbindung. Darüber hinaus sollen Tutorials für die Möglichkeiten und Anforderungen digitaler Textanalytik sensiblisieren. Für die Einrichtung selbst besitzt das SSB Lab zugleich einen großen Wert als Schaufenster in die Tiefe der Bestände und als Anschlusspunkt an aktuelle Entwicklungen in die digitale, auch bibliothekswissenschaftlich relevante, Forschung.

Wie vielgestaltig die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit digitalen Forschungsstrukturen für die Geisteswissenschaften ist, zeigte sich im Vortrag “Human-Centered Data Laboratory@FU Berlin” von Prof. Dr. Claudia Müller-Birn von der Freien Universität Berlin. Sie und ihr Team beforschen diese Strukturen aus Perspektive der Informatik. So wie die Geisteswissenschaften reflexiv das Digitale durchdringen müssen, um zu verstehen, was das aktuelle Transformationsgeschehen für sie bedeutet, so sehr hilft es der Informatik, nachzuvollziehen, wie Geisteswissenschaften an sich arbeiten und wie ihr Gebrauch der digitalen Möglichkeiten aussieht.

Beispielsweise handelt es sich bei Software keinesfalls um eine Black-Box, die einfach eine Aufgabe erfüllt, sondern um ein konstruiertes technisches UND epistemisches Objekt. Akteure an den Schnittstellen der Softwarevermittlung, also insbesondere auch der Informationsinfrastruktur, müssen beide Dimensionen kennen und die Bedingungen und Auswirkungen nachvollziehen können. Im Gegenzug sollte Software so geschrieben und distribuiert werden, dass diese auch für Anwender nachvollziehbar bleibt. Wo Forschungstransparenz eingefordert wird, gehört beispielsweise die Offenlegung verwendeter Algorithmen hinter einer Visualisierung konsequent auf eine Ebene mit einer Forschungsdatendokumentation.

Schließlich präsentierte Christian Thomas von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften mit seinem Vortrag “CLARIN-D/CLARIAH-DE – ‘Digital-Humanities-Tools’ und weitere Angebote für ‘Scholarly Makerspaces’ in Bibliotheken” eine Art Synopse der Erwartungshaltungen aus der Fachwissenschaft an Scholarly Makerspaces. Er bestätigte weitgehend die bisherige konzeptionelle Schwerpunktsetzung, das heißt die Betonung der Vermittlung von digitalen Ressourcen, Methoden und Tools. Ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal wäre aus seiner Sicht, ein systematisierter Überblick und Zugang zu Angeboten für die digitale Forschung, wozu ausdrücklich auch eine Evaluation gehört. Die Entwicklung von digitalen Werkzeugen selbst ist jedoch eine Aufgabe der Fach-Communities und ausdrücklich nicht Bestandteil von Scholarly Makerspaces.

Bei der Auswahl der digitalen Werkzeuge sollte der Fokus nicht unbedingt auf der jeweiligen Avantgarde der technischen Entwicklung liegen, sondern auf dem Bewährten und dem Funktionierenden, also auf bestehenden Best-Practice-Lösungen. Dies steht in Übereinstimmung mit den erwartbaren Anforderungen und Kompetenzen der Zielgruppen des Dienstes, denen es vor allem darum geht, einen Anschluss an mehr oder weniger standardisierte, in jedem Fall etablierte Forschungsverfahren und digitale Lösungen zu finden. Entsprechend betonte er den “Mut zur Bodenständigkeit”, bei dem nichts Neues erfunden, sondern soviel wie möglich an externen Angeboten (z.B. Tools, Tutorials, Demos) nachgenutzt und kuratiert werden sollte. Aus seiner Sicht besteht die Kernaufgabe von Scholarly Makerspaces darin, bestehende DH-Angebote niedrigschwellig und zielgruppengerecht zu vermitteln und dabei digitale Quellenkritik anzuregen. Zudem wird der Aspekt der Vernetzung betont, bei dem Scholarly Makerspaces als Mediatoren fungieren können zwischen Tool-Entwicklern und Tool-Nutzern. Ein Ansatz wären regelmäßig angebotene Kolloquien, die konkret auch gut in die Veranstaltungszusammenhänge der Berliner DH-Community eingebettet werden können.

In der anschließenden Diskussion wurden weitere Aspekte hervorgehoben. Beispielsweise sollten Scholarly Makerspaces bereits bestehende Serviceangebote der eigenen Hochschule in ihrem Webauftritt integrieren, so dass Infrastrukturlösungen (z.B. Cloud-Speicher, Umgebungen zum kollaborativen Arbeiten, Medienrepositorien, Mediatheken, Publikationsserver) und weitere digitale Werkzeuge (z.B. Literaturverwaltungsprogramme) bis hin zu physischen Werkzeugen (z.B. 3D-Drucker, Plotter) in einem größeren Zusammenhang sichtbar werden.

Ein weiterer angesprochener Aspekt ist die Orientierung an den Curricula mit Schnittmengen zu digitaler Forschung an der jeweiligen Hochschule. Da die Kompetenzvermittlung zur digitalen Forschung in den Geisteswissenschaften vornehmlich die Aufgabe der Fach-Communities und damit der einzelnen Fakultäten und Institute ist, sollten die Infrastrukturangebote darauf zugeschnitten werden. An der Humboldt-Universität könnten beispielsweise für Studierende der digitalen Geschichtswissenschaft entsprechende Annotations- und Analysewerkzeuge auf arbeitsfähigen Workstations bereitgestellt werden, die eine seminarbegleitende Methodenvermittlung ermöglichen.

Desweiteren wurde darauf hingewiesen, dass verschiedene Konzeptionen von sogenannten Labs (z.B. Library Lab, DH Lab, Data Lab) zwar der Idee von Scholarly Makerspaces ähneln, aber doch andere Schwerpunkte aufweisen und daher eher arbeitsteilig verstanden werden sollten. Während es zum Beispiel bei dem SBB Lab vorrangig um die Kuratierung des eigenen digitalen Bestandes geht, und bei dem Human-Centered Data Laboratory um die kritische Reflexion über die Mensch-Maschine-Interaktion, steht bei den Scholarly Makerspaces vor allem ein forschungsbegleitender und didaktischer Ansatz im Vordergrund.

In diesem Zusammenhang wurde auch erwogen, ob für die angebotenen Schulungen in den Scholarly Makerspaces nicht auch ECTS-Punkte vergeben werden könnten, um einen höheren Anreiz für Studierende zu schaffen. Allerdings gab es hierbei unterschiedliche Meinungen. Da es nicht Aufgabe von Hochschulbibliotheken ist, über Studienordnungen und Kreditierungen zu entscheiden, können solche Erwägungen nur im Gespräch mit den entsprechenden Fakultäten und Instituten angeregt und allenfalls mittel- oder langfristig umgesetzt werden. Der Schwerpunkt der Scholarly Makerspaces sollte nicht die Übernahme einer Methodenausbildung sein, sondern ein Beratungs- und Motivationsangebot für die reflexive und im Ergebnis forschungsorientierte Beschäftigung mit digitalen Werkzeugen, Daten und Verfahren.

Einigkeit bestand jedoch darüber, dass sich die Umsetzung von Scholarly Makerspaces an Universitätsbibliotheken in einem Spannungfeld zwischen personellen Ressourcen und der Komplexität der Aufgaben befindet. Allgemein wurde die Betreuung eines Scholarly Makerspace mit ein bis zwei Vollzeitstellen als realistisch angesehen. Allerdings erfordern diese Stellen ein entsprechendes Kompetenzprofil und können nicht ohne weiteres aus dem bestehenden Bibliothekspersonal rekrutiert werden. Neben den bibliotheks- und informationswissenschaftlichen Aspekten eröffnen möglicherweise auch Digital-Humanities-Studiengänge einen weiteren Qualifikationshintergrund.

In der Implementierungsphase sollten schon aus pragmatischen Gründen Arbeitsschwerpunkte klar definiert und priorisiert werden. Für das Umsetzungsmodell ist eine Differenzierung zwischen festen Aufgaben im Sinne der Grundidee und variablen Schwerpunkten in Abstimmung mit den jeweiligen lokalen Bedingungen und Anforderungen vorgesehen. Zu den festen Diensten zählt neben der Kuratierung digitaler Angebote und der Bereitstellung eines Raumes mit anwendungsbereiten Workstations, der zugleich Schulungs-, Explorations-, Kommunikations- und Reflektionsraum sein soll, vor allem der Schwerpunkt Vernetzung und Kooperation mit weiteren Partnern. Somit muss im Idealfall gerade bei Beratungen keine vollumfassende Expertise vor Ort vorhanden sein. Wichtig ist, den Beratungsbedarf eindeutig zu bestimmen und die passenden Expertinnen und Experten vermitteln zu können.

In der Gesamtschau fühlen wir uns durch den Workshop grundlegend bestärkt. Die Idee der Scholarly Makerspaces wird allgemein als sehr vielversprechend angesehen. Detailfragen werden je nach individueller Interessen- und Forschungsperspektive unterschiedlich gewichtet, was für uns die Herausforderung einer Integration der vielschichtigen Perspektiven und Anforderungen mit sich bringt. Aber genau diese offene und flexible Ausrichtung entspricht schließlich der Idee von Scholarly Makerspaces.

Aufgrund häufigerer Anfragen und auch als Vorbereitung des FuReSH-Workshops am 27.02.2019 stellen wir in diesem Blogbeitrag eine kurze Übersicht zur Idee der Scholarly Makerspaces anhand von drei für das Konzept maßgeblichen Aspekten vor. Rückmeldungen und Anmerkungen sind selbstverständlich sehr willkommen.

Herausforderungen

Die besonders durch das Feld der “Digital Humanities” getriebene Entwicklung digitaler Forschungs-, Kommunikations- und auch Lehrpraxen in den Geisteswissenschaften führen unbestreitbar zu einer Transformation der wissenschaftlichen Arbeit. Diese stellt wie jede Transformation eine erhebliche Herausforderung für die betroffenen Bereiche dar

Drei Felder spielen dabei aus unserer Sicht eine besondere Rolle:

- Methodologische Verschiebungen (Forschungstheorie)

- Werkzeug- und Technologiebindung (Forschungspraxis)

- Datafizierung des Forschungsmaterials (Forschungsdaten)

Diese drei Bereiche stehen notwendig in Wechselwirkung zueinander.

Als Folge sind konkrete Veränderungen auch auf dem Feld der Forschungsagenden und damit zusammenhängend der Forschungsfragen und Erkenntnisziele einerseits und der wissenschaftlichen Kommunikation andererseits zu beobachten

Für die von dieser Transformation berührten Bereiche der Wissenschaft, zu denen die Fachkulturen, die Lehre sowie die Wissenschaftsinfrastrukturen und dabei insbesondere das wissenschaftliche Bibliothekswesen gehören, müssen auf verschiedenen Ebenen Lösungen gefunden werden, um den Gestaltungsanspruch einlösen zu können. Bei diesen geht es in der Regel um eine Integrierbarkeit der neuen digitalen Facetten in der Wissenschaftspraxis mit den bestehenden Strukturen und akademischen Handlungsformen bzw. -zielen. Vier Aspekte scheinen uns dabei besonders wichtig:

- wissenschaftliche Kommunikation – Es zeichnet sich ab, dass die etablierten und sich als sehr stabil erweisenden Kommunikationsstrukturen der wissenschaftlichen Communities kaum mit einem Forschungsoutput in Übereinstimmung bringen lassen, wie er für die digitale Forschung typisch, teils auch wesentlich ist. (strukturierte Daten, Enhanced Publications, Mikropublikationen, offene Publikationen)

- Wissenschaftsorganisation – Organisationsstrukturen der Wissenschaft, beispielsweise auch innerhalb der Hochschulen, unterstützen bisher häufig nicht die Durchlässigkeit, organisatorische Flexibilität und Interdisziplinarität, die im Zuge der Transformation erforderlich werden und die für deren gezielte Gestaltung und Steuerung notwendig erscheinen.

- wissenschaftliche Anerkennung – Forschungsformen insbesondere der Digital Humanities können oft nur schwer mit bestehenden Reputationszuschreibungsstrukturen der Fachdisziplinen harmonisiert werden. Häufig ist ein zusätzlicher Übersetzungs- und Anpassungsschritt erforderlich, der jedoch im Gegenzug die Potentiale digitaler Forschung weitgehend abschwächt bis ausblendet.

- Lehre – Studierende werden in der Regel nicht oder nicht systematisch mit den Anforderungen und Möglichkeiten digitaler geisteswissenschaftlicher Forschung vetraut gemacht. Eine Auseinandersetzung mit digitalen Forschungsmethoden erfolgt daher nur punktuell und ist häufig vor allem aus einem individuellen Interesse Studierender und Lehrender motiviert.

Lösungsansatz

Wir schlagen das Konzept der Scholarly Makerspaces vor, um die oben benannten Herausforderungen zu adressieren und damit einen so niedrigschwelligen wie wirksamen Gestaltungsansatz für die Transformation im der digitalen Forschung in den Geisteswissenschaften anzubieten. Die Scholarly Makerspaces werden als Erweiterung der Angebote einer Hochschulbibliothek verstanden. Im Kern stehen die Prinzipien der Zugänglichkeit, der Systematisierung und der Vernetzung

Zugänglichkeit bedeutet, dass die Scholarly Makerspaces ein offener Raum für alle Nutzer*innen der Universitätsbibliothek, also vor allem Studierende, Lehrende, Forschende, mit der Hochschulorganisation befasste sowie zum Teil auch externe Interessierte (Stichwort Bürgerwissenschaft) sein sollen. Die allgemeine Nutzung ist nicht an Auflagen oder konkrete Zielstellungen gebunden und betont explorative Ansätze und das Konzept der Serendipität. Die Scholarly Makerspaces werden als physischer Raum mit Workstations, Kommunikations- und Schulungsmöglichkeiten, als Kontakt- und Beratungsstelle sowie als digitale Materialsammlung angeboten.

Die Systematisierung bezieht sich auf den inhaltlichen Kern des Angebotes. In einem auf Verfahren des Wissensmanagements und der bibliothekarisch-dokumentarischen Erschließung aufsetzenden Ansatz werden alle Kompenenten der digitalen geisteswissenschaftlichen Forschung erfasst, erschlossen und vermittelt, also rezipierbar präsentiert. Dies umfasst Zugänge

- zum Material,

- zu Verfahren und Werkzeugen zur Organisation des Materials (z.B. als Forschungsdatenmanagement,

- zu Methoden,

- zu methodologischen Grundlagen,

- zu Analyse- und Verarbeitungswerkzeugen und Nutzungskompetenzen,

- zu Aufbereitungs- und Darstellungslösungen für Forschungsergebnisse und -materialien,

- zu Weiterbildungs- und Schulungsmöglichkeiten,

- zu Publikationsstrukturen,

- zu Peers und anderen Akteuren.

Das Angebot wird als navigier- und erweiterbare Wissensbank mit kuratorischer und redaktionaller Aufbereitung geplant. Es wird digital bereitgestellt und soll ausdrücklich eigenständig als Orientierungshilfe, Nachschlageangebot und zur Weiterbildung genutzt werden können. Bestehende Angebote werden erschlossen, verknüpft, vermittelt und nach Möglichkeit integriert.

Dies leitet auf das Prinzip der Vernetzung hin. Scholarly Makerspaces sollen lokale Anlaufpunkte für die digitale geisteswissenschaftliche Forschung und Lehre sein. Sie werden daher selbst aktiv und dienen den unterschiedlichen Stakeholdern – Nutzer*innen, Fachcommunities, Publikationswesen etc. – als Verknüpfungspunkt und als Schnittstelle zwischen den lokalen Aktivitäten und denen im übergeordneten Feld der digitalen geisteswissenschaftlichen Forschung. Damit wird es auch den entsprechenden Forschungscommunities und Akteuren ermöglicht, bei Bedarf über diese Schnittstelle in die lokalen Communities zurückzuwirken. Zugleich können lokale Erfahrungen systematischer in einen übergreifenden Diskurs zur digitalen Geisteswissenschaft eingebracht werden.

Warum lokal?

Die Einrichtung eines entsprechenden Anlaufspunktes, Kompetenzzentrums und Arbeitsbereiches innerhalb einer Hochschulbibliothek ergibt sich aus den benannten Grundprinzipien der Scholarly Makerspaces. Es soll auf der Ebene der einzelnen Einrichtung ein direkter Anschluss an die Lehre und Forschung vor Ort sowie lokale Anforderungen und Bedarfe ermöglicht werden. Die Scholarly Makerspaces bündeln dabei auch entsprechende Beratungsmöglichkeiten z.B. zum fachspezifischen Forschungsdatenmanagement, elektronischen Publizieren, Einbindung digitaler Elemente in die Lehre oder auch der Vorbereitung und Unterstützung von Förderanträgen und Forschungsplanungen.

Darüberhinaus sind Hochschulbibliotheken traditionell Kompetenzzentren für die Bereitstellung von Forschungsmaterial. Dazu unterstützt sie bereits jetzt beispielsweise im Bereich der Open-Access-Beratung Publikationsaktivitäten. Mit den Scholarly Makerspaces kann dies von der organisatorisch-konzeptionellen Ebene auch auf die der technischen Kompetenzen erweitert werden. Während traditionell die Vermittlung von Publikationen und wissenschaftlicher Kommunikation im Mittelpunkt stand, wird dies nun auch auf Forschungsdaten, Werkzeuge sowie Nutzungs- und Verständniskompetenzen, also in Richtung Data- und Tool-Literacy ausgedehnt. Je spezifischer die Ansprüche, desto wichtiger wird es, Vermittlungsstrategien in Kooperation mit den jeweiligen Fächern, also den Instituten und Fakultäten und abzustimmen. Mit den Scholarly Makerspaces ergeben sich dadurch Möglichkeiten einer verstärkten Wechselwirkung zwischen Lehre, Forschung und Bibliothek im jeweiligen konkreten Hochschulzusammenhang.

Gerade über die Integration mit der Lehre wird ein übergreifende Kompetenzvermittlung zum Verständnis und der Beurteilungsfähigkeiten in Bezug auf digitale Forschung angestrebt. Die Scholarly Makerspaces zielen ausdrücklich nicht etwa nur auf unmittelbare Nutzungsfähigkeiten für bestimmte Werkzeuge, sondern zugleich betont auch auf die Vermittlung von Metawissen und die Anregung methodologischer Reflexion bei den Studierenden, Promovierenden und Lehrenden sowie wo nachgefragt und sinnvoll auch Forschenden und Akteuren der Hochschulorganisation. Beides ist für ein erfolgreiches Navigieren und Entscheiden im Zuge der beschriebenen Transformation notwendig und hilft im Idealfall, entsprechende Entwicklungen der digitalen Wissenschaft systematisch und damit wissenschaftsadäquat hochschulweit und auch darüber hinausreichend zu fördern und zu prägen

(Berlin, 19.02.2019)

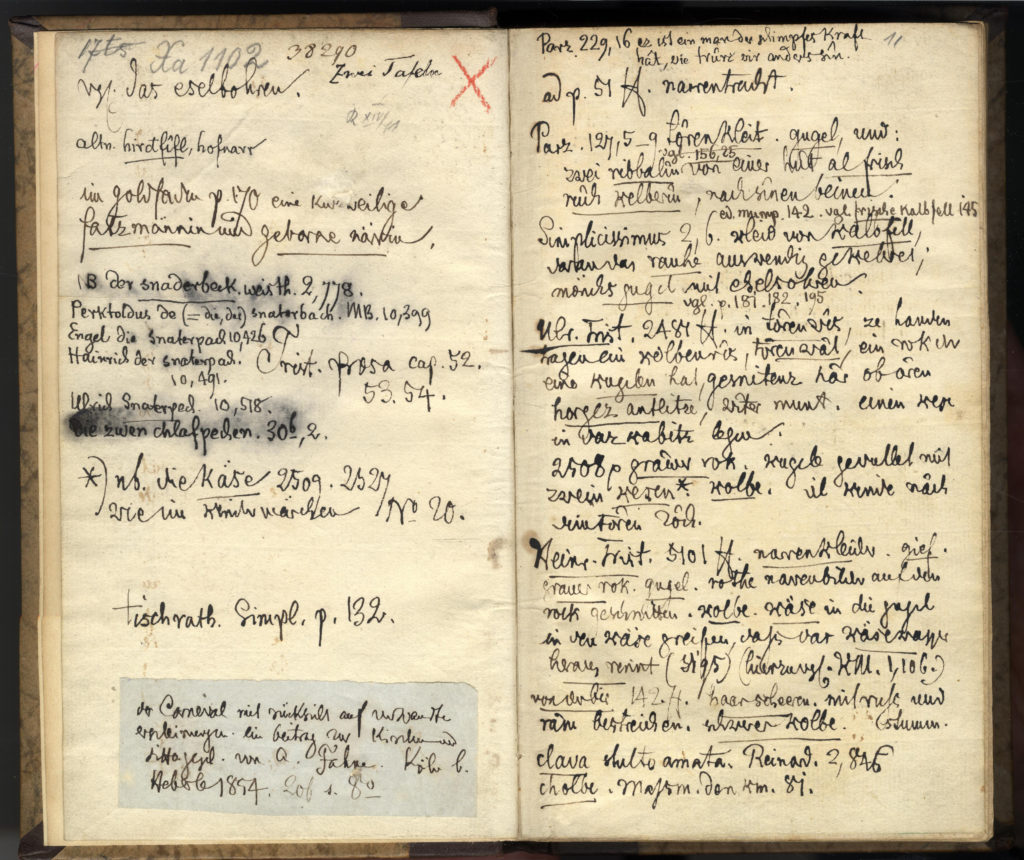

Digitale Forschungsdaten: Notizen der Brüder Grimm aus der Grimmbibliothek der Humboldt-Universität. Aber das Bild allein ist nur der erste Schritt für die digitale Auseinandersetzung mit solchen Materialien. Zur Unterstützung aller weiteren Beforschungsstufen können Scholarly Makerspaces einen Rahmen bieten. (Quelle: Flickr / Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität. Lizenz: CC BY-NC-SA 2.0)

Digitale Forschungsdaten: Notizen der Brüder Grimm aus der Grimmbibliothek der Humboldt-Universität. Aber das Bild allein ist nur der erste Schritt für die digitale Auseinandersetzung mit solchen Materialien. Zur Unterstützung aller weiteren Beforschungsstufen können Scholarly Makerspaces einen Rahmen bieten. (Quelle: Flickr / Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität. Lizenz: CC BY-NC-SA 2.0)

Wie bereits vorangekündigt wird das FuReSH-Projekt am 27. Februar 2019 einen Workshop im Grimmzentrum der Humboldt-Universität zu Berlin durchführen. Das Anliegen der Veranstaltung ist die Diskussion und Vertiefung von Fragen, die sich für die Ausgestaltung von Scholarly Makerspaces für wissenschaftliche Bibliotheken ergeben. Gegenstand des FuReSH-Projektes ist bekanntlich eine Konzeptstudie, in der Idee, Ansatz und Umsetzung solcher Räume für die Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten und Bedingungen digitaler geisteswissenschaftlicher Forschung systematisch untersucht und abgebildet werden. Wir laden daher Expert*innen und interessierte Personen sowohl aus dem Infrastrukturbereich als auch aus den Fachbereichen ein, mit uns folgende Fragen zu vertiefen:

- Wie können wissenschaftliche Bibliotheken die Vermittlung von digitalen Werkzeugen in den Geisteswissenschaften unterstützen?

- Welche Funktionen können Scholarly Makerspaces übernehmen?

- Welche Zielgruppen können und sollen erreicht werden?

- Welche Nutzungsszenarien sind vorgesehen?

- Wie können Kooperationen zwischen Bibliotheken und Fachwissenschaften gestaltet werden?

- Wie gehen wir mit dem Spannungsverhältnis Tools – Kompetenzen – Methodologie – Forschungsprogramm um?

- Wie können Scholarly Makerspaces nachhaltig in die Organisationsstruktur von Bibliotheken eingebunden werden?

- Wo sind die Grenzen einer sinnvollen Umsetzung von Scholarly Makerspaces?

Zielgruppe: Vertreterinnen und Vertreter von Infrastruktureinrichtungen sowie aus dem Bereich der Digital Humanities mit Interesse an der Vermittlung von digitalen Werkzeugen bzw. an der Konzeption von Library Labs bzw. Scholarly Makerspaces

Wann: 27. Februar 2019 von 13 bis 17 Uhr

Wo: Jacob-und-Wilhelm-Grimmzentrum, Geschwister-Scholl-Straße 1-3, 10117 Berlin, Großer Besprechungsraum 9.538, 9. Etage (erreichbar über den Aufzug am Personaleingang Planckstraße)

Anmeldung: Da die Anzahl der Teilnehmenden begrenzt ist, wird um vorherige Anmeldung per Email gebeten: michael.kleineberg@hu-berlin.de

PROGRAMM

13:00-13:20 Begrüßung und Vorstellungsrunde

13:20-13:40 Scholarly Makerspaces – Ideen und offene Fragen (Ben Kaden, HU Berlin; Michael Kleineberg, HU Berlin)

13:40-14:00 Digitale Bilder in Forschung und Lehre: Praktiken und Aufgaben (Dr. Georg Schelbert, HU Berlin)

14:00-14:20 Digitale Kuratierungstechnologien und ein Lab: der richtige Weg vom Bücherspeicher zur Informationsinfrastruktur? (Clemens Neudecker, SBB)

14:20-14:40 Human-Centered Data Laboratory@FU Berlin (Prof. Claudia Müller-Birn, FU Berlin)

14:40-15:00 Pause

15:00-15:20 CLARIN-D/CLARIAH-DE – „Digital-Humanities-Tools“ und weitere Angebote für „Scholarly Makerspaces“ in Bibliotheken (Christian Thomas, BBAW) (Abstract)

15:20-16:50 Zur Umsetzung von Scholarly Makerspaces – Diskussion anhand von Leitfragen und ausgewählten Aspekten

16:50-17:00 Zusammenfassung und Verabschiedung