Beobachtungen zum GI-Workshop: „Im Spannungsfeld zwischen Tool-Building und Forschung auf Augenhöhe – Informatik und die Digital Humanities“ am 25.9.2018 in Berlin.

von Ben Kaden (@bkaden)

Die Beziehung zwischen Informatik und Geisteswissenschaften ist traditionell eine komplizierte. In den Digital Humanities finden beide disziplinären Felder zwangsläufig, wenn auch erfahrungsgemäß nicht immer zueinander, so doch wenigstens eine außerordentliche Nähe. Dass diese naturgemäß gegeben sein sollte, könnte man annehmen, wenn man es mit Frieder Nake hält, der, die Semiotik als Basis nehmend, betonte:

“Es handelt sich aber gleichzeitig um eine Sozial- oder Geisteswissenschaft, insofern die Informatik algorithmische Semiosen betrachtet.”

Allgemeine Erfahrungen deuten aber eher darauf hin, dass diese These von der Informatik als Geisteswissenschaft bislang im Alltag stärkeres Gewicht als konzeptionelles Gedankenspiel denn als Verständigungsgrundlage für die Digital Humanities erhielt. Vielleicht wird sich dies ändern. Vielleicht ist sie aber auch etwas zu radikal gefasst, um über die wissenschaftstheoretische Reflexion hinaus Wirkmächtigkeit zu entfalten.

Dass es auch über die Semiotik hinaus eine ganze Vielzahl von Ansätzen für eine Verständigungen zwischen Wissens- und Kommunikationskulturen von Informatik und Geisteswissenschaften gibt, legte im späten September ein außerordentlich konstruktiver Workshop der Gesellschaft für Informatik frei. Veranstaltungsort war passenderweise der Multifunktionsraum des interdisziplinären Exzellenzclusters Bild-Wissen-Gestaltung in der Berliner Sophienstraße. Dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden sogar kurzzeitig mit einbezogen und per Lunch Talk von Michael Piotrowski unter dem Titel “Digital Humanities: An Explication” mit dessen Thesen zur Modellbildung als Zentralgegenstand der theoretischen und praktischen Digital Humanities konfrontiert. Signifikant für die Digital Humanities, so der Ansatz, sollte ein “computational” bzw. “formal modeling” sein, dass sich in vielen Wissenschaften bewehrt hat. Nimmt man das Phänomen “Modell” also als Dreh- und Angelpunkt der Digital Humanities, dann kann man folgende Definition annehmen und zur weitereren Diskussion stellen:

“1. Research on and development of means and methods for constructing formal models in the humanities (theoretical digital humanities)

2. The application of these means and methods for the construction of concrete formal models in the humanities disciplines (applied digital humanities)”. (https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/17004)

Wie konsensfähig dieser durchaus szientifizierend gerichtete Blick auf die sich oft bewusst und sicher auch aus guten Grund gegen eine Formalisierung sperrenden Geisteswissenschaften ist, blieb ein bisschen unscharf. Eine interessante und durchaus konsensfähige Erkenntnis des Workshops war aber, dass Digital Humanities auch oder gerade aus primär informatisch geleiteter Sicht keineswegs die natürlichen Nachfolge der Geisteswissenschaften wie wir sie kennen in einer Quasi-Evolution des Wissenschaftssystems darstellen. Sondern ein Forschungsprogramm ganz eigener Qualität.

Dies eindeutig abzugrenzen bleibt zugleich eine Herausforderung, zumal dennoch auch traditionelle Geisteswissenschaften mehr und mehr mit informatischen bzw. digitalkulturellen Konzepten, Ansätzen und Verfahren zu tun haben und zwar mindestens dort, wo sich ihr Gegenstandsbereich auf digitale Phänomene erweitert. Der Dialog mit der Informatik muss also so oder so zustande kommen. Der Workshop verdeutlichte erfolgreich, wie machbar und sinnvoll dies ist. Die sechs Vorträge sowie ein gutes Dutzend Poster lieferten den Input. Die jeweiligen Diskussionen und das Abschlussgespräch blieben sehr fokussiert und lieferten eine Reihe von Anregungen für eine weiterführende Reflexion. Entsprechend lassen sich aus diesem Workshop einige Trends und Desiderate festhalten und für Folgeüberlegungen zum Verhältnis von Informatik und Geisteswissenschaften sowie – in diesem Blog natürlich vorranging bedeutsam – zur Aufgabenbestimmung und Ausgestaltung von Scholarly Makerspaces beitragen sollten.

Trends Verhältnis Informatik und Geisteswissenschaften

Zusammenfassend lassen sich im Nachgang der Veranstaltung aus unserer Sicht fünf Trends für das Spannungsverhältnis von Informatik und Geisteswissenschaften identifizieren, wobei die ersten beiden eng miteinander verbunden sind.

1 Was ist der Gegenstand der Digital Humanities?

Sicher ist das Verhältnis von Informatik und Geisteswissenschaften keinesfalls auf die Digital Humanities zu reduzieren. Zugleich bieten diese jedoch einen Anwendungsfall, in dem diese Spannung besonders intensiv zum Ausdruck kommt und verhandelt wird. Die zentrale Fragestellung lautet, was der Gegenstand der Digital Humanities ist, sein kann und sein sollte? Es ist anzunehmen, dass mit ihr exakt die Berührungspunkte und Gemeinsamkeiten freigelegt werden, die es ermöglichen, informatische und geisteswissenschaftliche Linien konstruktiv aneinander anzunähern. Oben wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Modellbildung eine mögliche Antwort sein kann. Zugleich liegt jedoch die Stärke der Geisteswissenschaften im Umgang mit dem Uneindeutigen. Daraus folgte in diesem Szenario die Herausforderung, Uneindeutigkeit bzw. Unsicherheit so abzubilden, dass sie modellierbar und idealerweise auch informatisierbar ist. Derzeit scheint dies in vielen Fällen nur mittels einer erheblichen Reduktion, Vereinfachung und Schematisierung unter anderem auch der Forschungsfragen zu gelingen. Digitale Geisteswissenschaften, die dem folgen, müssen sich folglich auf die tatsächliche Aussagekraft und den wissenschaftlichen Mehrwert ihrer Erkenntnisse befragen lassen. Zentral ist zudem das Wissen darüber, welche Art von Forschung, Forschungsfragen und Forschungsmaterial adäquat mit digitalen Mitteln und Verfahren abgebildet werden kann und welche genuinen und relevanten geisteswissenschaftlichen Forschungsaspekte möglicherweise beim Einsatz bestimmter Verfahren verloren gehen.

2 Konflikt der Interpretation

Die vorgehend angesprochenen Grundfrage wiederholt sich in dem, was auch im Workshop unter der Bezeichnung “Konflikt der Interpretation” diskutiert wurde. Dass hierzu speziell aus der informatischen Perspektive eine Sensibilität feststellbar wurde, ist ein wichtiger Schritt, blieb dieser Aspekt doch bislang oft in einer Art konzeptionellen Black Box der Digital Humanities. Es geht um das Verhältnis der oft auf Operationalisierbarkeit qua Eindeutigkeit zielenden informatischen Perspektive und der mit dem ungewissen, mehrdeutigen befassten interpretativen Ansätze geisteswissenschaftlichen Forschung, also die Frage: Wie gehen wir mit dem Problem der Uneindeutigkeit, dem Anteil des Irreduziblem um, dass das Spezifikum geisteswissenschaftlichen Denkens und die große Hürde für jedes Bemühen um eine eventuelle Szientifizierung darstellt?

Generell herrschte Übereinstimmung, dass eine Informatisierung geisteswissenschaftlicher Forschung nicht das Ziel sein kann und sollte. Auf Algorithmen basierende digitale Forschung weist Potentiale für bestimmte Bereiche der geisteswissenschaftlichen Forschung auf. Dies ist jedoch eine Erweiterung, keine Ablösung. Auch perspektivisch wird es in den Geisteswissenschaften genügend Forschungsfragen, -konzepte und -verfahren geben, die nicht zwingend digital sein müssen.

3 Tools als Black Box

Eine Herausforderung für die Bildung eines gemeinsamen Verständnisses liegt darin, dass die aktuell verfügbaren Werkzeuge selten geisteswissenschaftlich reflektiert und vielmehr vor allem konkret funktional entwickelt wurden. Zugleich bleiben sie für zahlreiche, informatisch oft nicht umfassend geschulte Anwenderinnen und Anwender teilweise oder auch völlig eine Black Box. Möglichkeiten und Funktionsgrenzen sowie Fehler bei der Anwendung sind weitgehend unbekannt, weshalb eine methodischen Ansprüchen der Wissenschaft genügende Verfahrenstransparenz häufig nicht wirklich realisiert werden kann. Notwendig wäre folglich, dass Forschende, die Werkzeuge nutzen, prinzipiell überblicken und einschätzen können müssen, was diese Werkzeuge leisten und was nicht bzw. wie sich die Auswahl eines Werkzeugs auf die Ergebnisse auswirkt. Da dies meist nicht der Fall ist, entsteht die Gefahr, dass die Werkzeuge und nicht die Forschungsfragen Erkenntnisprozesse steuern. Die Ergebnisse wirken oft auf den ersten Blick überzeugend, können aber mangels Verfahrenskenntnis nicht auf ihre Validität oder Plausibilität hin geprüft werden. Daher scheint es notwendig, Werkzeuge deutlich stärker als bisher aus der Logik der Forschung und einer geisteswissenschaftlichen Perspektive zu entwickeln. Dies ist nur durch eine noch intensivere Kollaboration zwischen Entwicklern, der Informatik als Wissenschaft, den Geisteswissenschaften und der geisteswissenschaftlichen Methodologie umsetzbar.

4 Werkzeugentwicklung und Methodenentwicklung

Eine entscheidende Einsicht lautet, dass Werkzeugentwicklung immer auch Methodenentwicklung ist. Wie jede methodische Arbeit ist sie auch nie abgeschlossen. Sie sollte daher nie als reine Produktentwicklung verstanden werden. Iteration und Reflexivität sind hierbei Stichworte. Dabei geht die Methodenentwicklung einer Werkzeugentwicklung eher voraus, weil ihre Anforderungen den Zielrahmen der Gestaltung von Tools darstellen. Zugleich setzt aus der Natur der Werkzeuge das Faktische der Machbarkeit. Digitale Methoden können sich nur innerhalb des Rahmens digitaler Möglichkeiten bewegen. Um dieses wechselseitige Elaborieren von Methoden und Tools handhabbar und flexibel zu halten, wird davon abgeraten, komplexe Softwareumgebungen anzusteben. Angemessener erscheinen eher einfache, technologisch weitergehend standardisierte und dafür in ihre Funktion und Reichweite transparente Werkzeuge für bestimmte überschaubare Einzelschritte geisteswissenschaftlicher Forschung.

5 Human-Computer-Interaction als verbindendes Element

Zumindest für den Stand der aktuellen Entwicklung wird das Feld der sogenannten Human-Computer-Interaction (HCI) als mögliches Verbindungsglied zwischen Informatik und Geisteswissenschaften gesehen. Bislang spielen digitale Werkzeuge ihr Potential vor allem an im Bereich Materialerschließung bzw. -durchdringung sowie der daraus folgenden Abbildung von Mustern, Strukturen und Netzwerken aus. Die entsprechenden Werkzeuge lassen sich daher stärker als wahrnehmungserweiternd ansehen. So helfen sie beispielsweise, eine aufgrund von Close Reading entwickelte Hypothese mittels Distant Reading auf einen großem Korpus zu prüfen, ein Ansatz, den man auch Mixed Reading nennt. Human-Computer-Interaction steuert in diesem Zusammenhang die Annäherbarkeit an das Material. Die Bedingungen dieser Annäherung müssen folglich ebenfalls sichtbar werden. Die Gestaltung der Interaktionsoptionen, also das Werkzeugdesign mit dem Anspruch an maximale Transparenz auch für die Anwenderinnen und Anwender anzustreben, erfordert notwendig denn vielfach eingeforderten Dialog zwischen Werkzeugentwicklung und Werkzeugnutzung. Zugleich stellt die Vermittlung informatisch verarbeiteter geisteswissenschaftlicher Forschungsdaten eine wichtige Facette der digitalen Forschung dar, bei der die Vorteile solcher Verfahren besonders sichtbar werden. Vom Workshop ging das deutliche Signal aus, den Bereich der HCI noch zentraler als bisher zu behandeln und als Bezugspunkt für entsprechende Entwicklungen heranzuziehen.

Desiderate

Parallel zu den Trends lassen sich Desiderate für ein weiteres Vorgehen im Dialog der jeweiligen Communities benennen.

1 Dialog und “Hohe Rösser”

Ein sehr greifbares Ergebnis der Veranstaltung war die Einsicht in die Notwendigkeit, jede Form einer sogenannten “Facharroganz” abzulegen, also eventuelle Überlegenheitsgefühle den anderen Communities gegenüber. Sie ist unnötig, unsachlich und erfahrungsgemäß die entscheidende Hürde, die einer Verständigung im Weg steht. Eine wechselseitige Wahrnehmung steht naturgemäß unter einer Spannung, die sich teilweise eben auch darin zeigt, dass die Relevanz der Forschungs- und Entwicklungsziele sowie Verfahren der jeweils anderen Community nicht als gegeben und gleichwertig annimmt, sondern permanent gegen die (vermeintliche) eigene gewichtet. Es handelt sich folglich auch um eine wissenschaftssoziologische Problemstellung, für die Lösungsstrategien gefunden werden müssen. Die Informatik ist keine der Universität angehängte Werkbank für die Entwicklung von Apps (und Spin-Offs), sondern eine eigenständige Wissenschaft mit eigenständigen Forschungszielen. Und die Geisteswissenschaften sind keine ziellose und unkonstruktive Veranstaltung der schöngeistigen Bespiegelung von Trivialitäten, sondern ein epistemologischer Grundpfeiler der Kultur.

2 Erwartungshaltungen

Erwartungshaltungen wären ebenfalls auf allen Seiten auf ein realitätsnahe Maß zu regulieren. Die Geisteswissenschaften neigen einerseits oft dazu, die Möglichkeiten der Informatik zu überschätzen. Besonders gelungene Visualisierungen sorgen häufig für eine initiale Begeisterung, auf die jedoch immer eine kritische methodische Evaluation des Gezeigten folgen muss. Andererseits wurde ausgeführt, dass die Geisteswissenschaft in digitalen Werkzeugen häufig nur eine Weiterführung etablierter geisteswissenschaftlicher Verfahren mit digitalen Mitteln sehen und zu wenig realisieren, dass dies bereits konzeptionell nicht unbedingt möglich ist und sich andererseits die Informatik in dieser Wechselbeziehung keinesfalls auf die Rolle eines Zulieferes beschränken möchte. Zumindest für die Digital Humanities bedeutet die Hinzuziehung des Digitalen eine grundständige Neubewertung aller Aspekte der geisteswissenschaftlichen Forschung. Bestehende Kooperationen werden leider in vielen Projekten, so die Wahrnehmung im Workshop, von der geisteswissenschaftlichen Seite als eine Art Service-Level-Agreement verstanden. Tatsächlich werden sie aber nur als interdisziplinäre Kooperationen auf der für den Workshop titelgebenden „Augenhöhe“ gewinnen. Die Informatik ist nicht Dienstnehmer, sondern Forschungspartner der Geisteswissenschaften, wobei sie dieses Rollenverständnis mitunter deutlicher kommunizieren und leben muss.

Die Informatik muss folglich ebenfalls ihre Erwartungshaltungen reflektieren. Sie scheint generell in diesem Zusammenhang zu stark auf technische Aspekte ausgerichtet und blendet die Ansprüche und Ziele geisteswissenschaftlicher Forschung zu häufig ab. Sie kann beispielsweise Daten zwar auf ihre technische Güte, selten jedoch auf ihre Relevanz für geisteswissenschaftliche Fragestellung bewerten. Die oft nicht linearen, “unscharfen” geisteswissenschaftlichen Erkenntnisprozesse sind InformatikerInnen häufig nur sehr schwer zu vermitteln, auch weil auf dieser Seite die prinzipielle Offenheit dafür fehlt.

Sollen schließlich “Modelle” der Gegenstand digitaler Geisteswissenschaften werden, wären zunächst die sich erheblich unterscheidenden Vorstellungen von dem, was ein “Modell” ist, abzugleichen und anzunähern. Es muss hier wie auch generell ein geteiltes Verständnis möglicherweise sogar von Wissenschaft dialogisch und konsensuell erarbeitet werden. Eine verbindliche gemeinsame begriffliche Basis von Informatik und Geisteswissenschaften ist nach wie vor ein Desiderat.

3 Wissenstransfer zwischen Informatik und Geisteswissenschaften

Erforderlich wird daher für die digitale geisteswissenschaftliche Forschung ein ständiger Wissens- und Perspektivenaustausch zwischen Informatik und Geisteswissenschaften. Für die Informatik bedeutet dies unter anderem, dass sie sich stärker auf quellenkritische Ansätze einlässt. Dies betrifft ausdrücklich auch die Analyse von Werkzeugen, Algorithmen und Code. Eine Leitfrage wäre beispielsweise die nach spezifischen (kulturellen) Dispositiven, die den jeweiligen Code prägen und die dieser reproduziert. Die Digital Humanities sind in dieser Hinsicht auch als Kritische Informatik vorstellbar.

Die Geisteswissenschaften zeigen sich dagegen ausgerechnet digitalen Technologien häufig undifferenziert entweder zu ablehnend oder zu affirmativ, was in der Vergangenheit dazu führte, dass digitale geisteswissenschaftliche Forschung sehr Buzzword-getrieben und auf Kurzzeittrends ausgerichtet erschien. Aktuelle Konzepte, z.B. “Machine Learning” werden unkritisch und ohne ein tieferes Verständnis für die Funktionsbedingungen und Implikationen in den Diskurs und Entscheidungsprozesse übernommen.

Eine Herausforderung liegt zudem in der Zuständigkeit für die Vermittlung zwischen den beiden Perspektivgruppen. Der Workshop zeigte, dass es sowohl informatisch Forschende mit einem großen Interesse und auch Verständnis für geisteswissenschaftliche Bedingungen gibt als auch umgekehrt. Zugleich sind dies nach wie vor Ausnahmen. Ein Grundproblem besonders der Digital Humanities ist traditionell die Rückbindung der Gestaltung und Weichenstellung an einzelne Personen und deren individuelle Interessen. So wichtig dies in der Frühphase der Herausbildung eines solchen disziplinären Paradigmas ist, so notwendig ist mit der Reifung des Forschungsfeldes, dass der eher kontigente Grundaufbau als Community stabilisiert und konzeptionell sowie methodologisch systematisiert wird. Dazu werden Akteure benötigt, die grundständig sowohl geisteswissenschaftlich als auch informatisch ausgebildet sind. Eine Hoffnung liegt aktuell auf den seit einiger Zeit eingerichteten DH-Studiengängen, aus denen entsprechende Expertinnen und Experten hervorgehen sollen. Ungeklärt ist mangels Erfahrungswerten, ob diese der auf sie projizierten Rollenerwartung auch gerecht werden können.

Als ein anderer, vermutlich auch ergänzender Weg wäre, innerhalb der Lehre sowohl der Informatik als auch der geisteswissenschaftlichen Methodenausbildung entsprechende Aspekte aus den anderen Denkkulturen zu vermitteln. Das Ziel ist nicht, dass Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler auf breiter Front programmieren lernen. Aber sie sollten verstehen, wie Programme und Algorithmen funktionieren und was es bedeutet, eine Korpus mit einer entsprechenden Software auszulesen. Der Informatik wird angeraten, stärker auch kritische und reflexive Verfahren zu vermitteln. In den Geisteswissenschaften sollte ein besseres Verständnis für die Bausteine digitaler Verfahren sowie den Stärken und Grenzen der Anwendung entsprechenden Methoden und Werkzeuge generell und konkret für die geisteswissenschaftliche Forschung vermittelt werden.

4 Förderstrukturen

Als erheblicher und nachhaltige Forschung und Entwicklung bremsender Aspekt wurden die Förderstrukturen benannt, die nicht der Komplexität der sich aus der Wechselbeziehung von Informatik und Geisteswissenschaften ergebenden Forschungsfragen gerecht werden. Der Workshop zeigte, dass, zumindest aktuell weitaus mehr auf Methoden und theoretische Grundlagen gerichtete Forschung notwendig ist, als solche, die konkrete Resultate und Produkte adressiert. Es wird eine erhebliche Notwendigkeit bei einer Digital-Humanities-Grundlagenforschung gesehen, die unter bisherigen Förderbedingungen jedoch kaum leistbar ist. Ein Stichwort lautet hier “Geduld”. Derart grundlegende Entwicklungen brauchen Zeit zum Reifen und Ausdifferenzieren. Diese ist in der Forschungspraxis allerdings nicht immer gegeben.

5 Wissenschaftliche Qualitätssicherung

Ein großes Desiderat liegt schließlich in der Sicherung der wissenschaftlichen Qualität bei digitaler, also werkzeuggestützter geisteswissenschaftlicher Forschung. Forschungstransparenz, die Bewertung der Datenqualität und der Relevanz der Forschungsergebnisse, die Sicherung der Nachnutzbarkeit und Anschlussfähigkeit der Forschung stehen in vielen Fällen nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit. Sie sollten es aber, denn nur wenn digital geprägte Wissenschaft mindestens das Qualitätsniveau der vorhergehenden Wissenschaftsformen hält, wird sie auch Akzeptanz finden. Die Herausforderungen für eine entsprechende Qualitätssicherung sind enorm. Oft stellt schon die Frage der Verfügbarkeit von qualitativ zureichenden Forschungsdaten für eine digitale, algorithmisierte Verarbeitung bzw. entsprechende Beforschung ein erhebliches Problem dar.

Es fehlen in vielen Fällen geeignete Korpora um überhaupt tragfähige Basisforschung zu leisten. Zugleich mangelt es sehr häufig an verlässlichen Vergleichs- und Normdaten. Im Fehlen entsprechender qualitätssichernder Elemente wurde explizit die Gefahr eines “Cliocide” der Digital Humanities gesehen.

6 Urheberrecht

Schließlich bleiben wie in allen digitalen Bereichen auch rechtliche Fragen und insbesondere das Fehlen eindeutiger Regelungen eine Herausforderung. Exemplarisch sei hier nur das Urheberrecht benannt, dass sehr häufig Zugriff und Nutzung, oft auch Aufbereitbarkeit von für digitale geisteswissenschaftliche Arbeit erforderlichen Forschungsdaten im Weg steht. Im Workshop wurde dieses Minenfeld nur am Rande angesprochen und die Erfahrungen zeigen, dass dies auch sinnvoll war. Die Komplexität dieses Bereiches erfordert noch einmal eine gesonderte Annäherung.

Ausblick: Die mögliche Rolle der Scholarly Makerspaces

Für die Scholarly Makerspaces, wie wir sie im FuReSH-Projekt untersuchen, gibt es eine Reihe von Anknüpfungspunkten, die sich naturgemäß auf die Fragen der Vermittlung besonders auch in der Lehre konzentrieren. Sie können als Anlaufpunkt für Studierende der Geisteswissenschaften Test- und Berührungsfläche und Reflexionsraum für die oben angesprochenen Aspekte sein. Gleiches gilt für Studierende der Informatik, die hier mit den Beschränkungen und Herausforderungen von Forschungswerkzeuge für digitale Geisteswissenschaften konfrontiert werden. Idealerweise eignen sich die Scholarly Makerspaces als Begegnungsort und Unterstützung eines interdisziplinären Dialogs zu den benannten Fragestellung.

Darüberhinaus sind sie als Raum innerhalb der Hochschule denkbar, indem zieloffen und explorativ die Wechselwirkungen von digitalen und geisteswissenschaftlichen Denkweisen und Phänomenen adressiert werden können. Unabhängig von Projektlaufzeiten und als Teil des Serviceangebots der Universitätsbibliothek könnte sich ein Kompetenzzentrum oder auch – im besten Sinne des Gedankens der Makerspaces – ein Treffpunkt exakt für die hier thematisierten Fragen herausbilden. Die Nutzerinnen und Nutzer des Scholarly Makerspaces, die keinesfalls nur Studierende, sondern alle, die an der Wechselbeziehung zwischen digitalen Werkzeugen, geisteswissenschaftlicher Forschung und allgemein der Auseinandersetzung mit digitalen Bibliotheksbeständen interessiert sind, erhalten mit dem Angebot eine Möglichkeit, ergebnisoffen und explorativ Kompetenzen zu erwerben, Material zu durchdringen und weiterführende Fragen zu entwickeln. Um dafür zugänglich zu sein, ist für die Makerspaces ein Komplexitätsmanagement dahingehend notwendig, dass sie einerseits niedrigschwellig nutzbar und inklusiv sein sollten und andererseits konkret und relevant für die sich entwickelnden Positionen zum Wechselverhältnis von Informatik, Geisteswissenschaften und natürlich der Bibliothek als drittem Akteur, der idealerweise das notwendige Forschungsmaterial in digital nutzbarer Form vorhält und/oder vermittelt. Der Workshop hatte diese denkbare Rolle der Bibliothek als drittem Baustein nicht im Blick. Entsprechend nehmen wir als FuReSH-Projekt die Aufgabe mit, diese Rolle stärker sichtbar zu machen.

(Berlin, Oktober 2018)

Eindrücke von einem Workshop an der British Library

Die Bezeichnung „Library Lab“ hat sich offenbar etabliert. Prominente Beispiele wie Harvard Library Lab, ETH Library Lab oder British Library Labs scheinen dies zu belegen. Auch wenn die Auffassungen im Detail von einander abweichen mögen, lässt sich mit diesem Sammelbegriff durchaus ein allgemeiner Trend fassen: Ein Arbeits- und Experimentierraum, der es ermöglicht, die von Bibliotheken zugänglich gemachten digitalen Dokumente bzw. Sammlungen nicht nur zu betrachten, sondern mit digitalen Werkzeugen und Techniken so zu bearbeiten, dass neue Erkenntnisse (und neue Daten) entstehen.

An der British Library fand am 13. und 14. September 2018 im Rahmen des Projektes „British Library Labs“, gefördert von der Andrew W. Mellon Foundation, der Workshop „Building Library Labs“ statt, an dem 76 VertretererInnen aus mehr als 40 internationalen Einrichtungen teilnahmen. Neben vielen Nationalbibliotheken (z.B. Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Israel, Lettland, Litauen, Norwegen, Österreich, Quatar, Schottland, USA) und Universitätsbibliotheken (nicht zuletzt die der Humboldt-Universität, vertreten durch das FuReSH-Projekt) waren darunter auch Staatsbibliotheken, öffentliche Bibliotheken und natürlich digitale Bibliotheken wie die Europeana.

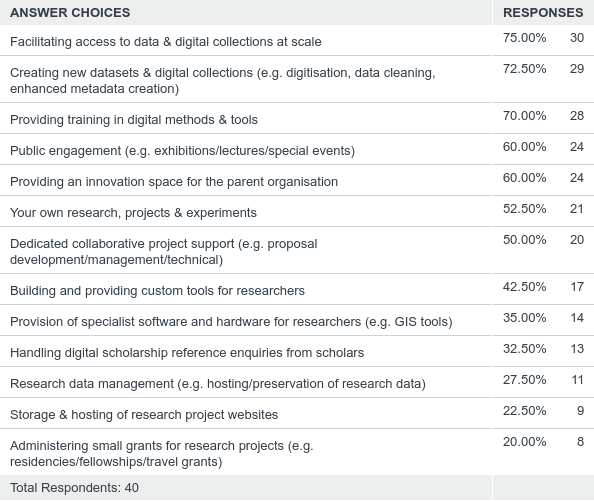

Mehrere TeilnehmerInnen äußerten sich erstaunt darüber, dass weltweit so viele Bibliotheken mit dem Aufbau sogenannter Library Labs befasst sind. Der Londoner Workshop bot daher eine passende Gelegenheit gemeinsame Themenfelder und Infrastrukturentwicklungen zu identifizieren. In einem im Vorfeld erhobenen Survey (n = 40) unter den TeilnehmerInnen wurden zunächst die primären Aktivitäten und Ziele erhoben, die mit einem bereits gegründeten oder geplanten Library Lab angestrebt werden. Dabei steht der Zugang zu digitalen Sammlungen an erster Stelle, gefolgt von der Schaffung und Aufbereitung neuer digitaler Inhalte. Bereits an dritter Stelle steht die Komptenzvermittlung von digitalen Methoden und Werkzeugen, wie sie im Fokus des FuReSH-Projektes stehen.

In einer Reihe von Blitzvorträgen wurden zahlreiche solcher digitalen Werkzeuge vorgestellt. Das Spektrum reichte von 3D-Imaging für chinesische Orakelknochen (British Library) über das Tool „SMURF“ mit dem die Sprachentwicklung in dänischen Zeitungen seit dem 18. Jahrhundert visualisiert werden kann (Dänische Königliche Bibliothek) bis hin zu einer kuratierten Kollektion historischer Examensprüfungen aus Schottland (National Library of Scotland).

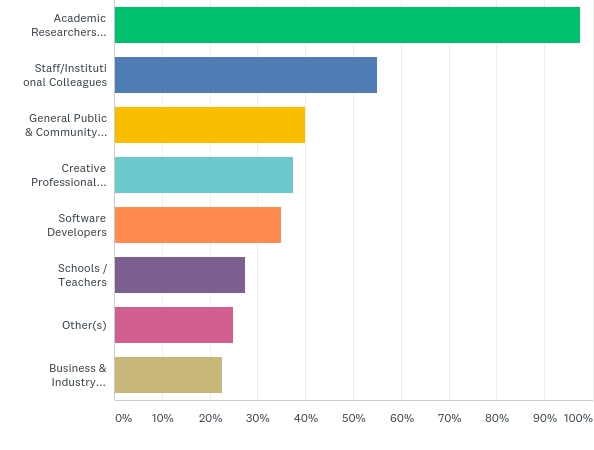

Über die Frage, ob ein Library Lab neben einem digitalen Webauftritt hinaus auch über einen physischen Raum verfügen sollte, herrschte Uneinigkeit. Dem Survey kann man entnehmen, dass ziemlich genau die Hälfte einen solchen physischen Raum in der Konzeption vorsieht. Bei den Zielgruppen ergab sich ein buntes Bild, das neben den obligatorischen Forschenden auch das Bibliothekspersonal, SoftwareentwicklerInnen, Entrepreneure, KünstlerInnen sowie die allgemeine Öffentlichkeit mit einbezieht. Damit bestätigt der Workshop den bereits in den FuReSH-Interviews gewonnenen Trend, dass Library Labs – wie sie mit der Idee der Scholarly Makerspaces konzeptioniert werden – vor allem auch außerakademische Zielgruppen erschließen können und sollten.

Zu: Lisa M. Given, Rebekah Willson (2018): Information Technology and the Humanities Scholar: Documenting Digital Research Pactices. In: Journal of the Association for Information Science and Technology, 60 (6), S. 807-819. https://doi.org/10.1002/asi.24008

von Ben Kaden und Michael Kleineberg

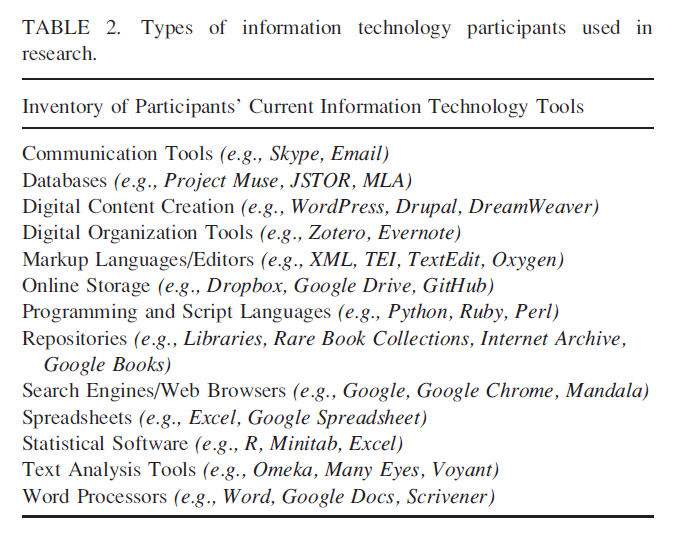

In der aktuellen Ausgabe von JASIST findet sich ein Beitrag, der einen sehr guten Rahmen für die Ideen des FuReSH-Projektes bietet. Lisa M. Given und Rebekah Willson präsentieren darin die Ergebnisse einer Studie zum digitalen Forschungsverhalten einer Gruppe von Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftlern. Sie interessieren sich dabei insbesondere für sich verändernde Rollen und Ansprüche in einer auf digitale Werkzeuge setzenden Forschungspraxis. Auch wenn das Sample von 20 Teilnehmenden in der Menge überschaubar und sowohl disziplinär als auch geographisch stark fokussiert war, lassen sich einige Trends identifizieren, die für die konzeptionellen Annäherung an das Phänomen der Scholarly Makerspaces sehr relevant sind. Wir möchten daher an dieser Stelle einerseits einige Thesen aus dem Beitrag fixieren und andererseits im Anschluss Schlussfolgerungen der Autorinnen diskutieren.

Aus dem Aufsatz zur Studie lassen sich eine Reihe von Thesen referieren:

Werkzeuge

1. Digitale Werkzeuge spielen eine große Rolle in den Humanities. (S. 807)

2. Textanalyse-Tools sind die am weitesten verbreiteten digitalen Werkzeuge in den Humanities. (S. 809)

3. Der Gebrauch von digitalen Werkzeugen ist auf Praktikabilität und sichtbare Mehrwerte fokussiert. (S. 808)

4. Nur wenige Forschende sind zufrieden mit den vorhandenen Analyse-Werkzeugen. (S. 809)

5. Wenn keine passenden digitalen Werkzeuge vorhanden sind, werden oft ad-hoc-Lösungen aus bestehenden Tools erstellt. (S. 808)

6. Die meisten Forschenden entwickeln keine eigenen digitalen Werkzeuge. (S. 809)

7. Die Maxime der Infrastrukturentwicklung “if we build it they will come” trifft nicht auf Forschende der Humanities zu. (S. 809)

8. Den meisten Forschenden ist nicht bewußt, welche Tools ihnen von Nutzen sein könnten. (S. 809)

9. Allgemein sind Forschende der Humanities unzufrieden mit stand-alone tools bzw. single-purpose tools. (S. 817)

10. Von digitalen Werkzeugen wird erwarten, dass diese interoperabel sind und verschiedene Analyseformen zulassen. (S. 814)

Forschungsdaten

11. Bei der Auswahl an Inhalten bzw. Forschungsdaten ist die Datenqualität der ausschlagebende Faktor. (S. 808-809)

12. Nachdem Texte digitalisiert und zugänglich gemacht wurden, besteht ein weiterer Teil der Aufbereitung darin, die Inhalte zu bereinigen und mit Metadaten für die Speicherung, Sichtbarmachung und Analyse zu versehen. (S. 812)

Methodologie

13. Die meisten Forschungsaktivitäten in den (Digitalen) Humanities sind textbasiert. (S. 815)

14. Der Einsatz quantitativer Analysen in den Humanities führt zu einem methodologischen Unbehagen. (S. 813)

15. Große Datenmengen und komplexe Werkzeuge fördern das kollaborative Arbeiten in den Humanities. (S. 816)

Ansprüche und Kompetenzen

16. Textaufbereitung erfordert hohe Expertise und geeignete digitale Werkzeuge. (S. 812)

17. Technische Kompetenz ist bei Forschenden der Humanities oftmals nur sporadisch erworben. (S. 809)

18. Die Ansprüche und Bedarfe der Forschenden in den Humanities bzw. Digital Humanities sind nicht homogen. (S. 813)

19. Für die Datenauswertung besteht eine Polarisierung zwischen der Präferenz von Datenvisualisierungen und der Präferenz rein numerischer Statistiken. (S. 813)

20. Auch wenn Forschende einen potentiellen Nutzen von digitalen Werkzeugen erkennen, sehen sie oft von deren Gebrauch ab, da sie sich des hohen Lernaufwandes bewusst sind. (S. 815)

Zusammenfassend lassen sich einige Trends für die Entwicklung in den Geisteswissenschaften feststellen. Diese sind allerdings durch das überschaubare und auf eine bestimmte Forschungskultur zugeschnittene Sample nicht unbedingt in einer Weise verallgemeinerbar, die der Artikel andeutet. Wo allerdings digitale Forschung zum Bestandteil des Wissenschaftsalltags wird, dürften die beschriebenen Trends zutreffen.

Unbestritten dürfte für alle heute Forschenden sein, dass digitale Werkzeuge Teil der Kette des Forschungsprozesses werden und seien es Texteditoren, Volltextsuche und E-Mail. Bereits diese Basiswerkzeuge der digitalen Gegenwart dürften Veränderungen in der wissenschaftlichen Kommunikation und möglicherweise auch im wissenschaftlichen Erkenntnisprozeß selbst hervorgerufen haben.

Aus Sicht unseres Projektes und dem Forschungsbereich der Digital Humanities sind jedoch andere Werkzeuge und eine Prozess, den man Datafizierung der Wissenschaft nennen könnte, relevanter. Denn hier wird unmittelbar sichtbar, was die Autorinnen beispielhaft als durch digitale Technologien entstehende neue wissenschaftliche Praxen beschreiben: 1. Die Entwicklung von Werkzeugen sowie 2. Die Vor- und Aufbereitung von Forschungsdaten für Auswertung und Analyse.

Lisa M. Given und Rebekah Wilson plädieren für eine Verschränkung von Wissenschaft und Werkzeugentwicklung. Dies führt soweit, dass sie die Entwicklung digitaler Forschungswerkzeuge selbst als Forschung betrachten (S. 817). Die sich daraus ergebenen Fragen lautet nicht nur für das Ziel des FuReSH-Projektes: Ist dies zwangsläufig das Grundverständnis digitale Geisteswissenschaft? Oder lassen sich dennoch generische Forschungsansätze identifizieren, in denen die Werkzeuge nur appliziert und nicht weiter entwickelt werden? Ergibt sich also die mehr oder weniger empirisch nachgewiesene Perspektive vor allem aus der Tatsache, dass sich das Feld zum Zeitpunkt der Studie noch in einem frühen Entwicklungszustand befindet und die Toolentwicklung durch die Forschenden dadurch motiviert wird, dass noch keine akzeptablen Lösungen verfügbar sind?

Unstrittig ist, dass digitale Forschung in den Humanities auf digitale Werkzeuge, Forschungsdaten und Algorithmen(entwicklung) zurückgreifen muss. Dies verändert zwangsläufig, wie die Autorinnen unterstreichen, das Selbstverständnis der Wissenschaft. So gibt es die These, dass digitale Wissenschaft nahezu unvermeidlich kollaborativ sein wird. Dahinter steht möglicherweise die Annahme einer wachsenden Komplexität zwischen Forschungsfragenfindung, Datenaufbereitung und Werkzeugentwicklung, die für individuell Forschende nicht zu meistern ist. Denkbar ist jedoch auch andersherum, dass gerade werkzeug- und algorithmenbasierte Forschung in einem kommenden Reifestadium die für Einzelforschende bewältigbare Komplexität erheblich erhöht. Diese Frage wird anderer Stelle noch zu diskutieren sein.

Unstrittig ist dagegen, dass die Auseinandersetzung mit Forschungsdaten prinzipiell neben das Verfassen eines Manuskriptes tritt. Offen ist, ob beides gleich umfänglich nebeneinander stehen wird oder sich vermengt. Also ob die Datenarbeit die bisherige textualisierenden Schritte ergänzen, durchdringen oder ablösen wird. Denkbar sind alle drei Szenarien.

Unstrittig ist auch, dass jede Auseinandersetzung mit digital vorliegenden Forschungsobjekten eine Arbeit mit Forschungsdaten ist, liegt doch jedes digitale Objekt naturgemäß in Datenform vor. Um es in einem jeweiligen Forschungszusammenhang beforschbar zu machen, sind darüberhinaus in aller Regel Bearbeitungsschritte notwendig, von denen die Erfassung und Anbindung von Metadaten die allgemeinste Variante sein dürfte. Entsprechend nachvollziehbar ist, wenn die Autorinnen schreiben:

“Data preparation becomes a meta-level process, fundamental to both analysis and writing.” (S. 817)

Interessant ist aus unserer Sicht die Feststellung, dass auch digitale geisteswissenschaftliche Forschung bisher jedenfalls textzentriert und weniger multimedial orientiert ist. Dies deckt sich mit Erkenntnissen aus dem von uns durchgeführten Fu-PusH-Projektes (2014-2016). Dafür sind verschiedene Gründe plausibel, auf die an anderer Stelle eingegangen werden muss. Gerade aber im Trend zur Visualisierung deutet sich an, dass dies nicht zwangsläufig dauerhaft so bleiben muss.

Aus Sicht von FuReSH ist zunächst die Perspektive der Studie auf die gewünschten Werkzeuge relevanter. Wurden Virtuelle Forschungsumgebungen im Prinzip vor allem aus Gründen der Pflege und Langzeitverfügbarhaltung mehr oder weniger als gescheitert angesehen, scheint die Nachfrage bei den Forschenden wieder in eine ähnliche Richtung, möglicherweise im Sinn interoperabler Apps zu gehen:

“Overall, humanities scholars are not satisfied with stand-alone, single-purpose tools; they want tools that can be integrated, working together in a cohesive environment.” (S.817)

Hier erscheint dann auch wieder der Aspekt generischer Use-Cases, denn diese Werkzeuge müssen nicht nur aufeinander abgestimmt und mit standardisierten Strukturen / Schnittstellen bereitstehen, sondern auf Anwendungsszenarien über den konkreten Entwicklungskontext hinaus nutzbar sein.

Während FuReSH bzw. von der Bibliothek bereitgestellte Scholarly Makerspaces an dieser Stelle nur eine Art Bestandserhebung vornehmen können, eröffnet sich an anderer Stelle ein unmittelbarer Ansatz für eben diese Idee. Denn die Autorinnen stellen plausibel heraus, dass digitale Werkzeuge und sich entwickelnde digitale Methodologien zwei Notwendigkeiten nach sich ziehen: erstens adäquate Ausbildungs- und Schulungsangebote sowie dauerhaften Support, und zweitens welche Darstellungsformen sich besonders gut für die Rezeption eignen (siehe These 19). Scholarly Makerspaces als Experimentierräume können für beide Aspekte die eignete Plattform darstellen, da sie einerseits zum Kompetenzerwerb gedacht sind und andererseits Exploration anregen. Wie diese neuen bzw. digital-typischen Forschungsformen aussehen, die sich vor allem aber längst nicht mehr nur unter dem Label Digital Humanities finden, ist entwicklungsoffen. Scholarly Makerspaces sollen lokal dabei helfen, zum aktuellen Stand der Entwicklung aufzuschließen und gegegenenfalls qualifiziert diese Entwicklungen mitzugestalten.

(Berlin, 15.05.2018)