Anna Lena Menne, Makēda Gershenson & Alissa Steer

Have you ever genuinely stopped to consider how Information and Communication Technology (ICT) affects your life quality? While ICT, such as smartphones and the internet, are omnipresent in our daily routines, many of us fail to truly comprehend their impact on our social reality. As such, ICT remains an enigma or a so-called “black box” to many. However, the reality is that ICTs are not impartial entities. They are products of powerful individuals who bring their own values and biases to their creation and therefore perpetuate social inequality and reinforce historical structures, such as colonial dependencies. As a result, socially privileged individuals tend to reap more benefits from digitization, while marginalized groups are often left at a disadvantage. To make matters worse, personalized tech devices and content are tailored to individual preferences, but the power dynamics within the networked systems that govern other devices remain hidden. Altogether, these issues pose a universal challenge – how can we all freely and safely navigate the digital world with self-determination?

Digital Positionality and Epistemic Justice in the Digital Age

The digital age is rife with inequalities that hinder our ability to achieve true emancipation. Epistemic inequality, which manifests as knowledge gaps between individuals and between ICT creators and regular netizens, only exacerbates this issue. Our research tutorial is an innovative solution to address these knowledge gaps head-on. X-Tutorials are a type of research tutorial facilitated by the Berlin University Alliance, led by students for students, that provide an opportunity to experiment, develop, analyze, research, or evaluate self-organized projects with other like-minded individuals. Our group, linked to the department of Gender and Media Studies for the South Asian Region (GAMS) at the Institute for Asian and African Studies (IAAW) at Humboldt-Universität zu Berlin, is committed to promoting epistemic justice, a goal that we aim to achieve by introducing the concept of digital positionality.

Digital Positionality refers to the unique online environments of individual users and how they impact life opportunities. When engaging with ICT, our social identity and position shape the challenges and opportunities we face as we navigate our lives in a digital age. The ultimate objective of our research tutorial is to affect change at both the individual and systemic levels by designing a tool that empowers individuals to reflect on their digital positionality. This way, we hope to transform our digital experiences and those of others, fostering a more just and equitable digital world.

From Accessibility to Empowerment: Action, Collaboration, and Student Research

When it came to designing our tool, we knew that we could not simply impose our own ideas on others. Instead, we needed to gain a deeper understanding of people’s diverse digital experiences to create design principles that would be truly effective. To do this, we asked ourselves a crucial question: how can we make the concept of digital positionality accessible and meaningful to netizens, who often encounter complex technological structures through highly individualized interfaces and are sometimes misled by myths surrounding technology’s rationality? This was the key challenge we tackled in our project, inspired by a Participatory Action Learning and Action Research (PALAR) approach emphasizing collaboration and critical thinking.

Our journey began in the winter semester of 2022 at the IAAW Institute and will continue into the current summer semester of 2023. In an action learning group comprised of diverse student netizens, we sought to address the research problem that directly affects us in order to improve the digital experiences of ourselves and others. Rather than presuming to know what is best, we approached the project with open minds and in adherence to the design justice network principles, we prioritized listening to and understanding individual experiences. PALAR differs from traditional research approaches, which emphasize validity and reliability. Instead, we measure our research quality by the transformative effect of the project and consider all interactions towards achieving the project goal as data. These interactions include group meetings, field discussions, participatory strategies, and reflective journals kept by group members, all of which aim to ensure ethical conduct and personal transformation. By using this approach, we aspire to design a tool that truly reflects the needs and experiences of diverse people.

In October 2022, we initiated a cyclical action research process. Our work started with exploring the theoretical foundations of digital positionality and then examining and reflecting on our own experiences with ICT and digital positionality. To better understand the experiences of individuals from diverse and often underrepresented backgrounds, we developed research methods that were inclusive and responsive to their needs. Although our project was limited in scope due to the constraints of our university course, we evaluate its success based on the principles of PALAR. In other words, we measure the extent to which our work has empowered us as student researchers, the individuals with whom we have interacted throughout the research process, and ultimately the success of the tool we plan to create in the summer semester.

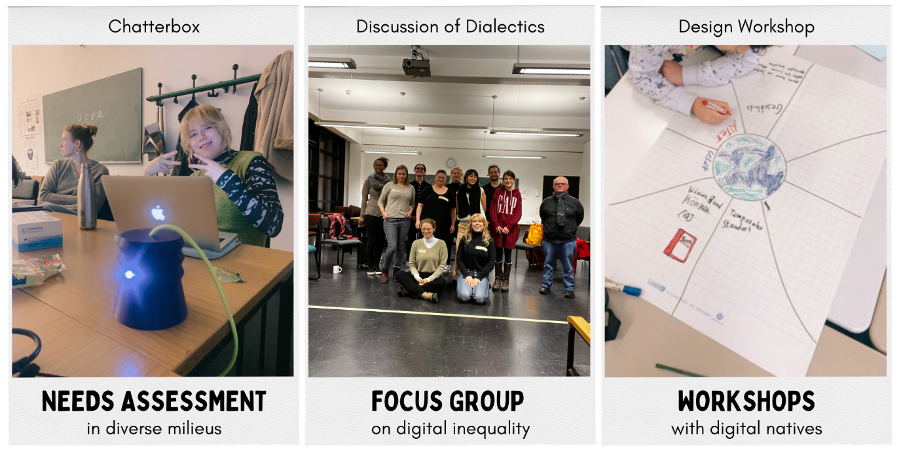

Fieldwork: Exploring Diverse Digital Positionalities

We embarked on an extensive fieldwork phase in January 2023. Our first method of inquiry was the Chatterbox, an electronic can phone developed by the Design Research Lab in Berlin, which enabled us to digitally gather and process ideas, questions, and comments on the digital sphere. With the help of a computer voice named Hans, our correspondent of the digital sphere, we interviewed approximately 60 individuals from various social milieus around Berlin, including a university and a workplace for people with disabilities, to assess their needs in reflecting on their digital positionality. We then conducted a focus group discussion with seven individuals from diverse positions in the social hierarchy, ranging in age from 24 to 72, with different identities, physical and mental abilities, and social classes, using a combination of spectrum and open-ended questions to explore issues of digital inequality and identify similarities and differences in their digital positionalities. Lastly, we organized two creative workshops for digital natives aged 11 to 14 at a community school in Berlin, teaching them about ICT and providing them with a space to reflect on their own experiences in the digital world.

Berliners‘ Perceptions of the Digital World: Beyond Established Discourses

Our conversations with people in Berlin revealed that the dominant European media discourse about the digital world significantly influenced their perspectives. Their concerns reflected issues like losing face-to-face interactions, excessive reliance on technology, addiction, and cyberbullying. They also expressed apprehensions about surveillance, data privacy, and the excessive power of large corporations in the digital realm. At the same time, the positive aspects of ICT were framed in terms of efficiency and rationality. Thus, to facilitate a more nuanced understanding of people’s relationship with digital technology beyond established discourses, our project requires an interactive educational component that emphasizes both ICT’s positive and negative aspects. Additionally, we envision the tool as open-source and easily accessible, emphasizing personal reflection and self-awareness and providing users with independent guidance to navigate the reflective process.

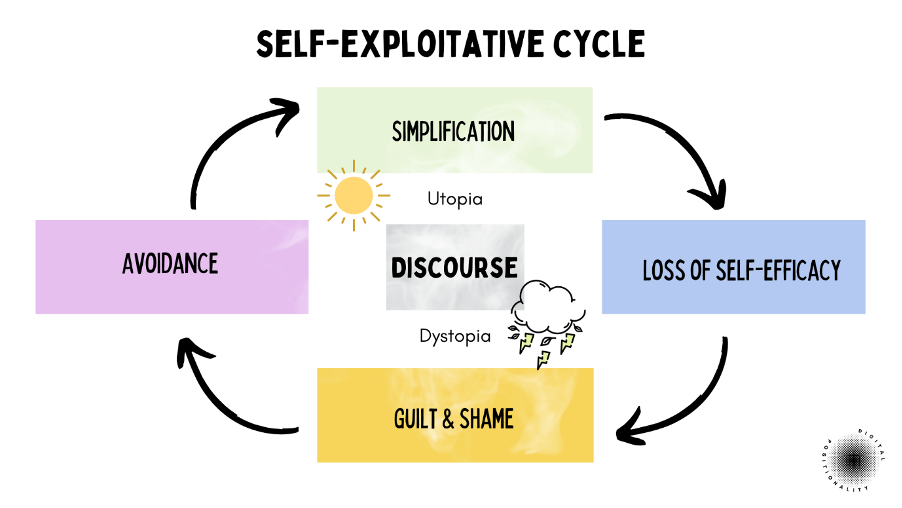

Avoiding Self-Reflection: The Cycle of Technology Use and Shame

People are heavily reliant on ICT, and they consider it a vital aspect of their daily lives. However, they tend to view technology’s benefits in terms of simplicity, convenience, or even laziness, rather than reflecting on how it enhances their quality of life. Although the European discourse agenda has raised awareness about the negative effects of ICT, most people continue to use it without engaging in genuine critical reflection. This, as we observed, leads to feelings of guilt and a perceived loss of self-efficacy among participants. During our focus group discussion, individuals acknowledged their high dependence on ICT with a negative connotation but were hesitant to delve into why. Instead, many devised rationalizations for their behavior, thereby bypassing self-reflection. This cycle of avoidance perpetuates the passive use and development of technology without addressing its adverse effects.

Some common ways that Berlin participants avoided reflecting on their ICT use and alleviated guilt and shame: acknowledging their dependence, but feeling too entrenched in it to break free, downplaying the negative aspects of technology, finding comfort in hearing that others share similar experiences, and even experiencing withdrawal symptoms when separated from their devices. There are numerous issues with this behavior of ours, but to highlight the most straightforward one: humans are the creators of technology, which means we have the ability to shape it to benefit us rather than just accepting the negative consequences as unavoidable. Taking the cycle displayed above one step further, we could compare it to psychological patterns of addiction. To address these issues, our tool must provide a reflective journey that is fun, creative, and affectively, emotionally, and behaviorally engaging. It should also help individuals identify self-exploitative dynamics and offer ways to maintain and heal throughout this reflective transformation while encouraging personalized self-assessment through shared socio-digital experiences.

The Transformative Potential of Shared Digital Experiences

The importance of shared experiences in our highly personalized digital world was a crucial factor in unlocking the transformative potential of our research project. Our primary goal was to gauge the effectiveness of our research by measuring the transformation of both our research group and the individuals we engaged with. We found ourselves and our participants expressing their gratitude, feeling empowered, and sharing their insights with their social networks as a result of engaging with our research, which was one of our greatest successes so far. Our focus group discussion further emphasized the importance of acknowledging the digital experiences of others, as demonstrated by a participant who found voice control on their phone annoying but recognized its significance for a blind person:

“For them (points to a blind person), it’s natural that voice control is better than for me. I’m currently struggling to… how can I explain it… understand these different perspectives. What is very annoying for me is important for others.” Therefore, our tool should promote engagement with various perspectives. It should also encourage sustainable digital self-determination by fostering creativity and providing resources for individual and collective societal transformation in the digital age. Most importantly, it should remain open to new ideas and continuously evolve through user input.

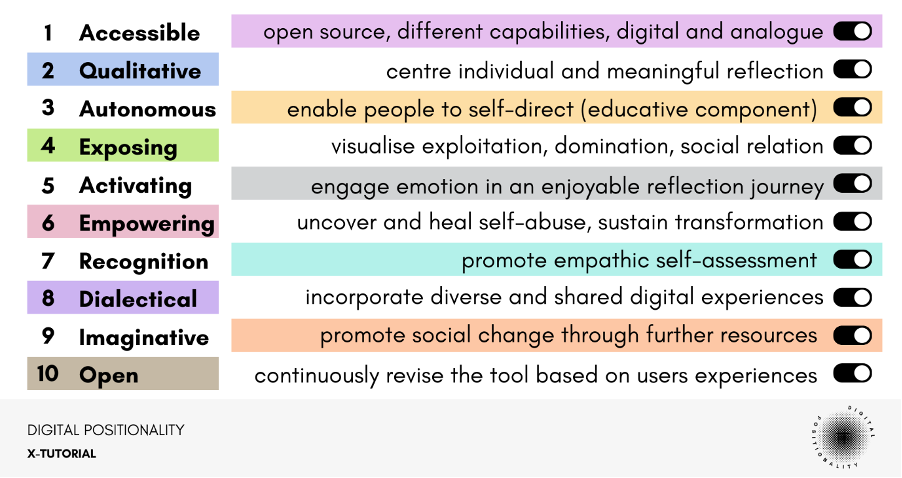

Fostering Sustainable Digital Self-Determination: Ten Principles for a Reflexivity Tool

Going forward, we will focus on these ten principles in the final X-Tutorial semester at Humboldt University to create a reflexivity tool that will support our pursuit of epistemic justice and contribute to important conversations about ethics and social justice in the digital age. If you have any inquiries, want to join us or wish to contact us for another reason, please feel free to reach out.

About the authors:

Anna Lena Menne is a Master’s student at Humboldt-Universität zu Berlin, where she tutors and co-researches digital positionality. Her critical research explores global transformation processes, focusing on digitization and the historical context of information societies’ epistemology/ontology and contemporary configurations of domination, order, and inequality. She completed her Bachelors’ in Media and Communications from Freie Universität Berlin and spent a partner semester at the University of Pretoria and Chulalongkorn University in Bangkok. Contact

Makēda Gershenson is a co-researcher of digital positionality. She is a Master’s candidate in the Futures Research program at Freie Universität. She holds Bachelor’s degrees in Psychology and German Studies as well as a Master’s degree in Education from Stanford University, in addition to an Executive MBA from Quantic School of Technology. Her work focuses on emotional intelligence, equity and community-based interventions, bringing contemplative practices into educational settings. She trains school leaders, educators and organizations in social-emotional learning and mindfulness and supports individuals as a digital behavioral coach. Contact

Alissa Steer is a co-researcher of digital positionality. She is doing her master’s degree in Media and Political Communication at Freie Universität Berlin. Her research focuses on critical theory, platforms, and hegemony. She is a student assistant in the research group Politics of Digitalization at the Berlin Social Science Center. Here, she combines her experience from her Bachelor’s degree in Media Research from Technische Universität Dresden and a semester at Universitat Abat Olibat Barcelona with her research interest in the impact of patriarchy, imperialism and capitalism in the digital age. Contact

„Crouching Tigers and Invisible Dragons: Representation of Desi Chinese in Indian Popular Cinema“

by Nadja-Christina Schneider

Lawrence Liang, professor of law at Dr. Ambedkar University Delhi, is well known as an academic, public intellectual and activist who has worked on issues such as Intellectual Property, Law and Public Culture, Free Speech as well as Media and Technology. However, he has hardly spoken publicly about the Indian Chinese or Desi Chinese community, to which Liang himself belongs. The thematic focus of this year’s Mother Language Day event on ‚Transcultural Encounters with Chinese communities, languages and cultures in Asia and Africa‘ on February 21, 2023 offered him a framework to speak for the first time on the topic of representation of Desi Chinese in post-independent Indian cinema.

In his fascinating lecture, which was supplemented by very interesting film stills and clips, Liang first gave an overview of more than seven decades of post-Independence film history, which is predominantly characterized by an absence or highly stereotypical representations of Indian Chinese. Absence also in the sense that Indian Chinese characters were rarely played by members of this community. If the question of representation were to be limited solely to the portrayal of individual characters, Liang argues, then this story would quickly come to an end. Much more interesting for him, therefore, is the question what the films reveal about the coexistence and historical context in which they are set or which the film plot addresses.

Feature films shot in the 1950s in particular, whose plots are set in earlier decades, convey much about a degree of mobility that viewers obviously took for granted as something which existed at the time between the port cities and adjacent regions of the Bay of Bengal, as well as a related form of cosmopolitanism in Indian cities, which was finally brought to an end by the establishment of nation-state borders after the end of the British Raj. As a film which, just a few years before the Sino-Indian Border War of 1962, shows a form of friendly bonding and solidarity beyond gender, caste, class, and ethnic boundaries in 1930s Bengal as a possibility, Mrinal Sen’s film Neel Akasher Neechey (Under the Blue Sky, 1959) stands out. It is also remembered today as the first film in independent India to fall victim to censorship:

Only many decades later, more precisely in the feature film Tubelight (dir. Kabir Khan), released in 2017 and set at the time of the 1962 war, Lawrence Liang again sees another rare film moment in Indian cinema that gives space to the idea of friendship and solidarity with the Indian Chinese. This time perhaps also motivated by a Chinese film market which is extremely promising for Indian films, and according to media reports in India was one of the reasons for casting Chinese actress Zhu Zhu in the female lead role.

Several years were to pass again before the episode Mumbai Dragon (dir. Vishal Bhardwaj) in the anthology Modern Love Mumbai (2022), streamed on Amazon Prime, also created a cinematic opportunity for the first time to make the long-taboo subject of the internment of three thousand Desi Chinese in the prison camp in Deoli in Rajasthan discussable. Singer, actor and presenter Meiyang Chang, who in this episode plays the role of a young man whose mother can only gradually adjust to his relationship with a young Gujarati woman, made an important statement when he publicly spoke out against cases of racial discrimination to which members of marginalized communities in India were particularly exposed during the Corona pandemic.

Together with his sister Jennifer Liang, Vidura Jang Bahadur, Jenny Pinto and Koel Chatterjee, Lawrence Liang has created the remarkable online archive Desi Chinese Project, which is an important knowledge resource on the long history and present of Desi Chinese in India. As Lawrence Liang mentioned in the discussion after his insightful talk, he hopes that this archive can eventually be adopted and continued by the whole community.

von Lara Kauter

Im Rahmen meines Masterstudiums in Geographischer Entwicklungsforschung an der FU habe ich ein zweiwöchiges Lehrforschungsprojekt in Kooperation mit der Freien Universität und der Guwahati University durchgeführt. Gemeinsam mit zwei Dozenten sind 20 Studierende aus meinem Master nach Guwahati in Assam (Indien) gereist, wo wir zusammen mit 10 Studierenden der Guwahati University in kleineren Forschungs-Teams eigene Forschungsprojekte durchgeführt haben. Im folgenden Blogbeitrag berichte ich von unserem Projekt zu Problemen in der Agrarwirtschaft in Assam, und wie unerwartete Wendungen während der Feldforschung auch eine Chance zur Neuausrichtung und Bereicherung von Projekten sein können.

Assam liegt im Nordosten Indiens an der Grenze zu Bhutan und ist als eines der größten Teeanbaugebiete weltweit bekannt. Der Tee-Anbau in der Region findet seinen Ursprung im britischen Kolonialismus, als Tee zu einem globalen Handelsgut und Alltagsgetränk wurde. Die kolonialen Teestrukturen prägten das heutige Assam und die seitdem weitgehend unveränderten Produktionsweisen in der indischen Teeproduktion: Abholzung von Waldgebieten, Arbeitsmigration, Verdrängung, und Ausbeutung von indigenen Völkern in den Teeanbaugebieten stellten die koloniale Norm der Teeproduktion dar. Kulturell, sprachlich und religiös betrachtet ist Assam divers: es werden Assamesisch, Bengalisch, Hindi, Bodo und weitere Sprachen gesprochen, sowie dort Hindus, Muslime, Buddhisten, Christen, Jains und Sikhs leben. Ethnische Konflikte treten insbesondere im Zusammenhang mit muslimischer Zuwanderung aus Bangladesch auf, welche durch ein zunehmendes Maß an Fremdenfeindlichkeit geschürt werden. In Assam leben auch verschiedene indigene Bevölkerungsgruppen, die als Scheduled Tribes klassifiziert werden. Die größte Gruppe der indigenen Bevölkerung sind die Bodo, die eine Regionalautonomie über die Bodoland Territorial Area Districts in Assam haben.1

In Vorbereitung auf das Lehrforschungsprojekt haben wir uns im Sommersemester in zwei Seminaren mit der (Kolonial-)Geschichte, Gesellschaft und Kultur Indiens und Assams befasst und uns projektspezifisch für unsere jeweiligen Forschungsvorhaben vorbereitet. Gemeinsam mit meiner Kommilitonin Elena habe ich mich für ein Projekt zur Agrarkrise Indiens und lokalen alternativen Bauernmärkten in Guwahati entschieden. Unser Forschungskonzept sah vor, dass wir zwei Formen von Bauernmärkten (Regierungs- und NGO-Markt) auf institutionelle, räumliche und sozio-ökonomische Aspekte untersuchen und dabei die aktivistische Perspektive einer lokalen Graswurzel-Bauernbewegung namens Krishak Mukti Sangram Samiti (KMSS) einbeziehen. Unser Ziel war es herauszufinden, wie beide Marktkonzepte im Vergleich zu üblichen Gemüsemärkten funktionieren und inwiefern sie eine lokale Alternative für die Lebensgrundlage der Bauern und Bäuerinnen im Kontext der Agrarkrise schaffen.

Am 24. September 2022 startete das Forschungsprojekt offiziell und wir trafen uns mit unseren Dozenten an der Universitätsunterkunft in Guwahati. Die meisten FU-Studierenden nutzten die Gelegenheit, um bereits vor unserem Projektbeginn durch Indien zu reisen, sodass wir bei unserem Wiedersehen viele Reisegeschichten austauschen konnten. Am selben Abend lernten wir auch die indischen Studierenden kennen und konnten so die ersten Feldforschungstage gemeinsam planen.

Die ersten Projekttage verbrachten wir damit, zu viert (Dharitry, Elena, Parishmita und ich) die insgesamt sechs Regierungsmärkte (Krishakor Dukan) ausfindig machen zu wollen, von denen wir die ungefähren Standorte aus der offiziellen Regierungswebsite entnahmen und diese auch telefonisch von einem Kontakt bereits Monate zuvor bestätigt bekommen hatten. Zu unserer Überraschung war dies jedoch schwieriger als gedacht, da wir trotz zeitintensiver Suche keinen der Märkte auffinden konnten und erst nach erneutem Telefonat mit dem Organisator eines Marktes erfuhren, dass alle Regierungsmärkte zwei Monate vor unserer Ankunft geschlossen wurden. Diese Erkenntnis war zunächst ziemlich enttäuschend für unser Team, da wir unser gesamtes Forschungsprojekt auf diese Märkte ausgelegt hatten. Wir beruhigten uns damit, dass wir ja immer noch den NGO-Markt von NE-SAFE (Krishakor Bazaar) untersuchen könnten, der sich jedoch auch nicht als das herausstellte, was wir erwartet hatten. Während der Organisator in einem Telefoninterview Monate zuvor enthusiastisch erzählte, wie dieser Markt Bauern und Bäuerinnen im Verkauf und Transport ihrer Produkte unterstütze und faire, profitable Preise sicherstelle, fanden wir bei unserer Ankunft lediglich eine leere, kommerziell genutzte Verkaufsfläche vor. Der einzige dort verkaufende Bauer erzählte uns zudem, dass der Markt-Organisator korrupt sei und er keinerlei Unterstützung von der NGO bekommt, wie sie auf der Website der NGO angepriesen wird.

Mit diesen Erkenntnissen setzten wir uns zu viert zusammen und überlegten bei einer Tasse Masala Chai und assamesischem Thali, wie wir mit diesen unerwarteten Wendungen weiter vorgehen könnten. Unser neuer Forschungsschwerpunkt sollte nun auf den Problemen in der indischen Landwirtschaft liegen und auf der Frage, warum die Konzepte von urbanen Bauernmärkten offensichtlich scheiterten. Wir arbeiteten ein neues Forschungskonzept mit vier Untersuchungsebenen aus: Regierungsebene, Aktivismusebene, praktisches Level (Perspektiven von Bauern/Bäuerinnen und Händler:innen), sowie NGO-Arbeit und alternative Ideen für die Landwirtschaft.

Überraschenderweise fiel es uns nicht schwer, spontan ein neues Konzept auszuarbeiten. Dharitry und Parishmita konnten über ihren Dozenten schnell Märkte ausfindig machen, bei denen wir die Gelegenheit bekommen würden, mit Bauern/Bäuerinnen über Probleme in der Landwirtschaft zu sprechen. So besuchten wir an drei Tagen ländliche Märkte außerhalb der Stadt, wo wir viele Kleinbauern und –bäuerinnen antrafen, die ihre Produkte dort selbst verkauften. Zwei weitere Tage verbrachten wir auf einem urbanen Gemüsemarkt im Stadtzentrum Guwahatis, wo wir jedoch keine Bauern/Bäuerinnen antrafen, dafür jedoch mit Händler:innen über Probleme des Marktsystems sprechen konnten. Insgesamt interviewten wir auf allen Märkten rund 40 Personen; viele der befragten Landwirt:innen haben gleichzeitig ein zweites Standbein im Gemüsehandel, da Landwirtschaft alleine keine Lebensgrundlage für die meisten bietet. Die prekäre Situation im Agrarsektor wurde uns von Bauern und Bäuerinnen geschildert: Dürren und Fluten, das Fehlen von Maschinen und Bewässerungssystemen, sowie ein Mangel an Geld und fehlender Unterstützung der Regierung führt zu finanzieller Ungewissheit und Verlusten. Zudem werden Produkte durch fehlende Kühlhäuser schnell schlecht, und Bauern/Bäuerinnen machen aufgrund der Anwesenheit vieler Zwischenhändler:innen kaum Gewinne durch den Verkauf ihrer Produkte.

Für die Aktivismusebene stellten wir über Facebook Kontakt zu der lokalen bäuerlichen Graswurzel-Organisation Krishak Mukti Sangram Samiti (KMSS) her und wurden für ein Interview zu ihnen ins Büro eingeladen. Wir sprachen mit dem Generalsekretär von KMSS und dem Präsidenten des Studierendenflügels Satra Mukti Sangram Samiti, sowie mit weiteren Mitgliedern der Organisation. Das Interview war für uns sehr besonders, da wir herzlich empfangen wurden und mit assamesischen Gamosas (Schals) geehrt wurden. Die Aktivisten kritisierten die Regierung scharf für die gegenwärtige Agrarpolitik und berichteten von ihren Protesten gegen Staudammprojekte, den Citizenship-Amendment-Act und die neuen Agrargesetze aus 2020. Über unsere Kontakte mit KMSS wurden wir auch zu einem Interview mit der KMSS-nahen Partei Raijor Dal eingeladen, die sich als links orientierte, auf Grundwerten des Sozialismus basierende, säkulare Partei beschreiben lässt. Raijor Dal steht in Opposition zur regierenden BJP in Assam und während des Interviews mit der Parteisprecherin, dem Pressesprecher und einem Parteimitglied, schilderten sie uns ihre Unzufriedenheit mit der gegenwärtigen Agrarpolitik, sowie ihre Lösungsvorschläge für die Probleme in der Landwirtschaft.

Um jedoch ein breites Spektrum an Perspektiven einzuholen, bemühten wir uns auch, ein Interview mit dem Assam Ministerium für Agrarwirtschaft zu führen, um die Regierungsperspektive zu verstehen. Zu unserer Überraschung lud der Amtsvorsitzende uns gleich für den nächsten Tag zu einem Interview ein, wo wir zunächst bei angespannter Stimmung in seinem Büro schweigend Tee tranken, da er Fragen erst nach dem Tee zulassen wollte. Zu unseren Fragen sind wir leider nicht gekommen, da er nach dem Tee-Trinken einen wichtigen Termin hatte. Unsere Fragen konnten wir aber an den Marketingassistenten stellen, sodass wir dennoch erfuhren, dass die sechs staatlichen Bauernmärkte aufgrund von befristeten Mietverträgen der Verkaufsflächen nicht mehr existieren, obwohl das Marktkonzept selbst erfolgreich und profitabel war. Darüber hinaus zeigte er sich auch sehr bewusst, was die Probleme in der Landwirtschaft angeht und kritisierte trotz seiner BJP-Nähe die Unionsregierung Indiens für fehlende finanzielle Mittel zur Unterstützung der Landwirt:innen und machte dies als Hauptgrund für die prekäre Situation in der assamesischen Landwirtschaft verantwortlich.

Für die NGO-Perspektive interviewten wir einen der Organisatoren von NE-SAFE, welche auch den Krishakor Bazaar unseres ursprünglichen Forschungskonzepts organisiert. Der Organisator erzählte uns zwar von seinen vielen Ideen für die NGO und wie sie Landwirt:innen helfen wollen, jedoch waren wir aufgrund des sehr leeren Erscheinungsbild des Marktes skeptisch, ob diese Ideen jemals umgesetzt werden. Aus diesem Grund suchten wir eine weitere NGO namens Sesta auf, die primär Frauen-Selbsthilfe-Gruppen gründet und auf diese Weise landwirtschaftliches Wissen mit finanziellen Ressourcen vermittelt, um die Lebensgrundlage und Unabhängigkeit von Frauen zu stärken. In einem Interview mit Mitarbeiter:innen erfuhren wir mehr über die Agrarprojekte der NGO und ihren Plänen, kommerzielle Landwirtschaft durch Gründung von bäuerlichen Erzeugerorganisationen und Firmen zu etablieren. Dieser Einblick in alternative Ansätze in der Landwirtschaft war für uns sehr spannend, auch wenn Selbsthilfegruppen als Strategien in der Entwicklungsforschung nicht unumstritten sind.

Insgesamt waren wir sehr erstaunt, wie einfach und schnell wir vor Ort Kontakte geknüpft und Interviewpartner:innen gefunden haben. Zudem sind wir dankbar für die Gastfreundlichkeit und Zeit, die sich unsere Interviewpartner:innen für uns genommen haben. Dennoch galt es auch einige Schwierigkeiten zu überwinden: insbesondere die Interviews mit Händler:innen und Landwirt:innen wären ohne Dharitry und Parishmita nicht möglich gewesen, da die meisten befragten Personen auf den Märkten kein Englisch sprachen. Neben der Sprachbarriere waren auch lange Anreisewege zu ländlichen Gemüsemärkten und Staus im Stadtzentrum mühsam.

Etwas ungünstig war auch der Forschungszeitraum von unserer Uni gelegt, da wir zum hinduistischen Fest Durga Puja dort waren und viele Büros, NGOs und Firmen für mehrere Tage geschlossen waren, und somit viele Projektteams ihre Forschung pausieren mussten. Andererseits war das ein sehr schöner kultureller Einblick, bei der Durga Puja mitzufeiern und die Feierlichkeiten in der gesamten Stadt zu beobachten. Während des mehrtägigen hinduistischen Fests wird die Göttin Durga für ihren Sieg über den bösen Büffeldämon-König Mahishasura verehrt. Die Feierlichkeiten enden am zehnten Tag, bekannt als Vijayadashami oder Dussehra, wenn heilige Bilder der Göttin Durga in großen Festzügen unter lauten Gesängen und Trommelschlägen zu den örtlichen Flüssen getragen werden, wo sie eingetaucht werden. Am selben Tag wird zudem eine große Statue von Ravan in Erinnerung an die berühmte Schlacht von Ram und Ravan verbrannt, was symbolisch an den Sieg des Guten über das Böse an diesem Tag erinnert.2

Mein Forschungsaufenthalt in Guwahati war definitiv das Highlight meines Masterstudiums und ich bin sehr dankbar für die schöne Zusammenarbeit in meinem Projektteam. Ein riesiges Dankeschön an Parishmita, Dharitry und Elena, dass wir stets gemeinsam Lösungen gefunden haben und bei der intensiven Forschungsarbeit so viel Spaß hatten. Ebenso ein großes Dankeschön an meine Dozenten Andrei und Stefan, die diese Kooperation erst möglich gemacht haben und so viel Vertrauen in unsere Projekte und Arbeit hatten. Für die finanzielle Unterstützung bedanke ich mich auch herzlich bei PROMOS. Die Erfahrung, ein Forschungsprojekt im Team zu planen und durchzuführen, war für mich sehr lehrreich und ich würde mir wünschen, dass diese Möglichkeit häufiger an Universitäten für Studierende angeboten wird.

1 Weiterführende Literatur zu Assam:

- Das, Nava Kishor. „Making of tea tribes in Assam: Colonial exploitation and assertion of Adivasi rights.“ Journal of Adivasi and Indigenous Studies 3.1 (2016): 1-16.

- Nath, Monoj Kumar. The Muslim Question in Assam and Northeast India. Taylor & Francis, 2021.

- Sharma, Chandan Kumar. „The Bodo Movement: A Preliminary Enquiry into the Role of the Middle Class and the State.“ Political Dynamics of North East India, New Delhi: South Asia Publishers (2000): 128-142.

- Sharma, Chandan Kumar. „The immigration issue in Assam and conflicts around it.“ Asian Ethnicity 13.3 (2012): 287-309.

- Sharma, Jayeeta. „‘Lazy’natives, coolie labour, and the Assam tea industry.“ Modern Asian Studies 43.6 (2009): 1287-1324.

- Xaxa, Virginius. „Need for restructuring the tea plantation system in India.“ Economic and Political Weekly, LIV 45 (2019): 31-36.

2 Weiterführende Literatur zu Durga Puja:

- Pallavi, Krishna Priya. “Durga Puja 2021: All You Need to Know about Significance, Date, History and Time.” Hindustan Times, 2021, https://www.hindustantimes.com/lifestyle/festivals/durga-puja-2021-all-you-need-to-know-about-significance-date-history-and-time-101633863409850.html.

Über die Autorin: Lara Kauter studiert Geographische Entwicklungsforschung (M.Sc.) an der Freien Universität in Berlin. Ihre Forschungsinteressen umfassen Globale Ungleichheit, Klimagerechtigkeit, Migration, Landwirtschaft und Protestbewegungen.

von Emily Engler

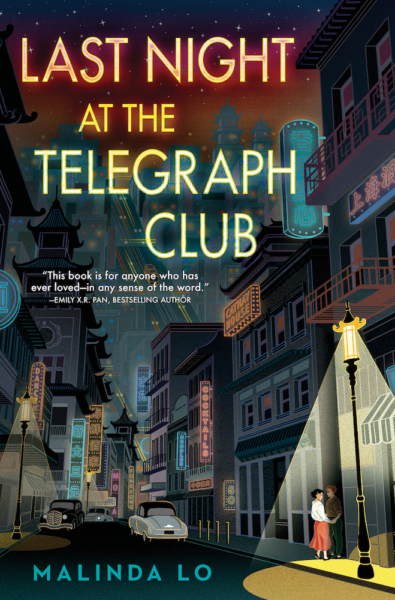

The novel Last Night at the Telegraph Club plays in the 1950s in San Francisco and tells the story of seventeen-year-old teenager Lily Hu, who lives with her Chinese American family in Chinatown. Lily lives the life of a ‘good Chinese daughter’: she dresses in clothes her mother picks out for her, she has good grades at school and goes to church every Sunday with her family. She dreams of majoring in math, becoming a rocket scientist and learning about space, just like her aunt Judy did. As Lily slowly discovers her attraction towards women and realizes lesbians exist, she finds herself ashamed and conflicted within herself. Nevertheless, she cannot stop these feelings and develops a strong curiosity to explore her own sexuality and the queer scene in San Francisco.

Malinda Lo embeds the story of Lily and her family into the political situation during the fifties in the United States, and further explores Lily’s parents’ background through flashbacks to the thirties in the context of the U.S. and China. Despite having an American citizenship, Lily’s family is facing the fear of deportation in 1954 during the ‘Red Scare’ as her father’s citizenship papers are taken away from the FBI. Malinda Lo contextualizes this into the ‘paranoid crusade against Communist infiltration’ by Senator Joseph McCarthy in 1950; McCarthyism also inspired the ‘Lavender Scare’, in which homosexuality was linked with communism and resulted in queer people losing their government jobs.

Lily’s everyday life circulates around finishing her last year of school and spending time with her Chinatown friends’ group, which slowly starts to change when she meets Kathleen Miller, with whom she finds herself in advanced math class. Their shared interest in airplanes, space and rockets brings them together and soon the topic of the Telegraph Club comes up – a queer bar where male impersonator Tommy Andrews cross-dresses and sings to the women in the audience. Lily and Kath are planning to secretly go to the club together, while Lily starts to feel the new romantic tension in between them, which makes her urgently want to ask Kath whether she is attracted to women too.

Malinda Lo’s fictional Telegraph Club is inspired by bars that existed during the 1950s in San Francisco, where queer-coded shows were performed. Although homosexuality was considered as a psychological disorder until 1987 and cross-dressing in public was not allowed in San Francisco until 1974, cross-gender impersonation was accepted on stage in theater. It was not necessarily queer-coded and differed from how drag is understood nowadays. Bars like the Telegraph Club were meeting points of San Francisco’s predominantly white lesbian community, where terms such as butch and femme were used to describe gender expressions, which is also the only terminology available to Lily besides the binary of men and women.

Lily experiences many racist and offensive comments in the Telegraph Club, where she is the only Chinese American; some refer to her as “China doll” or other insults and ask her whether she speaks English. Although Lily feels often uncomfortable, the Telegraph Club seems to her as the only escape from every day’s heteronormative reality, which makes her remain polite or silent in racist situations. Lily’s experience in the Telegraph Club highlights the necessity of creating and maintaining safe, inclusive, and intersectional queer spaces in our societies. (For further reading on queer safe spaces, view Elena Schaetz’ article “The Importance of Queer Safe Spaces in Times of Corona” in GAMSzine No. 2.)

Lily and Kath start spending more and more time together, whether during school breaks, on their way home or visiting the Telegraph Club together multiple times. For Lily, these new experiences of meeting people like her, seeing women kiss for the first time, drinking alcohol and falling in love are eye-opening. Malinda Lo succeeds at telling Lily’s falling in love in all its lightness, curiosity and shyness throughout her first kiss, first intimate experiences and discovering what romantic love feels like to her.

Contrasting to the light and sweet love story entailed in this novel, Lily’s struggle and identity crisis are captured in the clash of seemingly opposites: her family’s traditions, values and expectations of her being a ‘good Chinese daughter’ on the one hand, and on the other hand her discovery of her lesbian sexuality. Lily’s struggle intensifies, once the Telegraph Club gets raided by the police in search of prohibited homosexual acts in 1954, during which Kath disappears in the chaos and panic. As Lily is trying to find Kath desperately, she is caught in a position of having to decide whether she keeps pleasing her family by lying and hiding who she is, or saying the truth and risking it all.

Last Night at the Telegraph Club is a remarkable novel which gives insights to the political context of queerness, homophobia, anti-Asian racism and the struggle of Chinese Americans in light of the Red Scare during the 1950s in America. Furthermore, aspects of language are included through Cantonese, Mandarin, Chinglish and English conversations, depending on who Lily speaks with. Rather irritating, however, seems the choice of using terms about race from the 1950s throughout the novel, which are nowadays offensive and outdated; nonetheless they are historically accurate, as intended by Malinda Lo – whether necessary in narrating the storyline remains debatable. Malinda Lo’s story of Lily is inspired by books featuring history of queer BIPOC and Asian American history, which oftentimes fall too short and make this novel even more important. Last Night at the Telegraph Club is a thrilling novel which inspires through Lily’s willingness to risk everything for her love and shows us how powerful the courage to love can be.

Malinda Lo was born in 1974 in Guangzhou, China, and immigrated to the United States with her family when she was a child. She studied Economics and Chinese Studies in her B.A. and did a master’s degree in East Asian Studies at Harvard University, and a second master’s degree in Cultural Anthropology at Stanford University. With her novel Last Night at the Telegraph Club, published in 2021,she became New York Times bestselling author and won the National Book Award, the Stonewall Book Award and the Asian/Pacific American Award for Literature.

About the author:

Lara Kauter is a student of Geographical Development Research (M.Sc.) at Freie Universität Berlin. She holds a bachelor degree in Area Studies Asia/Africa from Humboldt-Universität zu Berlin. Her research interests focus on critical development research, global inequalities, protest movements and gender studies.

Die chinesische Social Media Plattform TikTok wuchs in den letzten Jahren zu einer der umsatzstärksten Apps heran (Quelle: Datareportal, 2020). 2014 wurde die App von Luyu Yang und Alex Zhu unter den Namen Musical.ly auf den Markt gebracht, damals noch als Tool, um 15-sekündige Lip-Sync-Clips aufzunehmen, zu bearbeiten und zu teilen. Im August 2018 löste die App TikTok (Douyin (chinesisch 抖音短视频) Musical.ly ab. Der Content veränderte sich, die Inhalte der Videoclips auf TikTok hatten nun nicht zwangsläufig etwas mit Musik zu tun, auch andere Inhalte wurden vermehrt produziert und geteilt.

Die Zielgruppe TikToks ist jedoch mit der von Musical.ly gleichgeblieben, die meisten User*innen sind aus der Generation Z. (Quelle:Globalwebindex, 2019).TikTok ist leicht zu bedienen, Inhalte sind aufgrund der Länge von 15 Sekunden schnell zu erstellen, zu konsumieren und zu teilen, was zu dem Erfolg ebenfalls beiträgt. Im Jahr 2021 konnte die Betreiber*innen ganze 58 Milliarden Dollar verzeichnen (Quelle: Reuters) – und das trotz strenger Regulierungen, die von der chinesischen Regierung ausgingen. Die Möglichkeit, endlos zu scrollen, in Kombination mit einem smarten Algorithmus, der User*innen immer weitere spannende Inhalte präsentiert, funktionierte schon auf Plattformen wie Instagram. Die Videofunktion von TikTok ist jedoch bei der jungen Zielgruppe so beliebt, dass selbst die Mega-Plattformen Instagram und Youtube diese in ihren Reels und Shorts nachahmen.

Dennoch gibt es seit Release der App immer wieder Negativschlagzeilen. TikTok stand mehrfach in Kritik, nicht genug Jugend- und Datenschutz zu bieten. Nach einer Sammelklage im Dezember 2019, eingereicht von einer Gruppe Eltern, die den mangelnden Datenschutz von Minderjährigen anklagten, musste TikTok 5,7 Millionen US-Dollar Strafe zahlen (Quelle: heise online) . Expert*innen sehen die Platform kritisch – leicht beeinflussbare Kinder und Jugendliche bekommen oft Inhalte angezeigt, die ihrer mentalen Gesundheit schaden können. Kritisiert wird auch, dass sexistische Kommentare und Cybermobbing nicht streng genug behandelt werden. Dabei hat die Plattform strenge Richtlinien – die Zensur findet nur oft an anderen Stellen satt. Nachdem TikTok immer wieder politische Inhalte wie etwa Aufnahmen von den Protesten in Hong Kong verboten hat, wurde auch immer mehr Begriffe zensiert, sodass man diese nicht in Kommentare schreiben kann und nicht als Hashtags und Suchbegriffe verwenden kann. Zusätzlich gibt es länderspezifische Regeln mit Worten und Themen, die nicht kritisiert werden dürfen – in der Türkei beispielsweise Präsident Erdoğan. Der bekannteste Fall war jedoch die Tennisspielerin Peng Shuai, dessen Namen auf TikTok zensiert wurde, nachdem sie dem chinesischen Funktionär Zhang Gaoli vorwarf, sexuelle Gewalt an ihr ausgeübt zu haben. Nach diesem Skandal verschwand Shuai einige Wochen.

Auch in Deutschland werden Wortfilter auf TikTok angewandt. Unter der Angabe des Jugendschutzes sind Nacktheit und Alkohol auf TikTok verboten, jedoch aber auch die Verbreitung von queeren Inhalten. Diese Zensur umfasst auch wertfreie Begriffe wie schwul, homosexuell oder trans. Schreibt man diese Begriffe bespielsweise in einen Kommentar, so wird man blockiert, ohne dies sofort zu merken. Der Beitrag bleibt für den*die Verfasser*in einsehbar, auch wenn er für weitere User*innen nicht mehr sichtbar ist. Diese Art von verdeckter Zensur nennt sich Shadow-Banning. Um den Wortfilter zu umgehen, nutzen viele User*innen eine falsche Schreibweise der Begriffe.

Deutsche Journalist*innen vom NDR, WDR und der Tagesschau haben TikToks Zensur im deutschsprachigen Raum in einer Recherche untersucht. Neben queeren Begriffen stellten sie auch die Sperrung von Begriffen um den Nationalsozialismus fest. Die Zensur der LGBTQ-Begriffe sorgte für besonders viel Aufruhe, schließlich schmückte sich die Plattform immer gerne mit queeren Influencer*innen, welche teilweise auch finanzielle Föderungen von TikTok erhalten haben und auch Tobias Henning, der Chef TikTok Deutschlands, der selbst offen mit seiner Homosexualtät umgeht, betonte öffentlich immer wieder positiv die Diversität der Plattform.

Expert*innen wie Frederike Kaltheuner von der Human Rights Watch sind sich einig – die Zensur greift stark in die Meinungsfreiheit der Nutzer*innen ein (Quelle: Tagesschau). Durch das Zensieren queerer Begriffe wird der Diskurs auf TikTok unmöglich gemacht. Aufklärungsarbeit, Vernetzung und Empowerment queerer Personen werden so ebenfalls verhindert. Dies ist höchstproblematisch, da vorallem Jugendliche und junge Erwarchsene die App nutzen. Durch den Wortfilter fallen queere Begrifflichkeiten in die selbe Kategorie wie die ebenefalls auf TikTok zensierten Wörter Terrorismus, Drogen oder Schimpfwörter. Die Zensur queerer Wörter lässt vermuten, dass diese Bezeichnungen mit Beleidigungen gleichzusetzen wären und dass Querness etwas wäre, wovor man die Heranwachsenen schützen müsse.

TikToks Pressesprecher*innen reagierten auf die Vorwürfe, man werde die Kritik überprüfen und Fehler korrigieren, TikTok sei jedoch eine reine Unterhaltungsapp und man wolle keine politische Plattform sein. Den Versuch, die Zensur durch eine angestrebte politisch „neutrale“ Haltung zu rechtfertigen, ist mehr als fragwürdig – zumal Zensur selbst ein höchstpolitisches Instrument der Unterdrückung ist. Das Ausmaß von TikToks Einfluss, speziell auf ihre junge Zielgruppe, lässt sich nur schwer fassen. Fakt ist, mit bereits 1,5 Milliarden User*innen weltweit, die bis 2022 verzeichnet worden sind, hat TikTok eine enorme Reichweite und Verantwortung (Quelle: Business of Apps).

Über die Autorin: Elena Schaetz ist Studentin der Afrikawissenschaften (MA) an der Humboldt-Universität zu Berlin. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Literatur, Kultur, Gender und Queerness in südafrikanischen Regionen.

Akinbode Akinbiyi – May Ayim: Dichterin. 1996 © Oyoun Berlin, 2022

Am 10. Juni fand in dem migrantisch queerfeministischen Kulturzentrum Oyoun in Berlin-Neukölln die Vernissage der Ausstellung Akinbode Akinbiyi – May Ayim: Dichterin. 1996 statt. Die Ausstellung zeigt eine von dem nigerianisch-britischen Fotografen Akinbode Akinbiyi ausgewählte Sammlung von Dokumentationen. Die Schwarz-Weiß Fotografien entstammen seinem persönlichen Archiv und geben spannende Einblicke in das letzte Lebensjahr der afrodeutschen Dichterin und Aktivistin May Ayim. Akinbiyi zeigt uns einen persönlichen, wie auch kollektiven Verlust, der durch Ayims frühes Ableben geschah.

So entwickelt sich das Leben: in ständigem Umherirren, in ständiger Sinnsuche, auf niemals endenden Wegen, Straßen und Gassen, Autobahnen und Nebenstraßen – labyrinthisch in ihrer Unendlichkeit, in ihrer Aufforderung an die Wandernden: hier, noch eine weitere faszinierende Ecke, kaum sichtbare Fußabdrücke auf der Erde, Spuren lautloser Schwingungen auf dem unerbittlichen Pflaster. 1996 war so ein Jahr. Die traurige, ja niederschmetternde Nachricht ihres Ablebens. Eine junge Neophytin, die an einem ausrangierten Keyboard übte.

Akinbode Akinbiyi

„May Ayim: Dichterin. 1996.“ ist Teil der künstlerischen Intervention rongin shagor রঙিন সাগর, in welcher verschiedene multilingualer Künstler*innen auf ein Gedicht von May Ayim antworten. Rongin shagor রঙিন সাগর entstand im Rahmen von „dive in. Programm für digitale Interaktionen“ der Kulturstiftung des Bundes und wurde durch die Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) im Programm NEUSTART KULTUR und der Senatsverwaltung für Kultur und Europa gefördert.

May Ayim (* 1960 in Hamburg, † 1996 in Berlin) ist eine der bekanntesten Vertreterinnen der Schwarzen Community in Deutschland. Mit ihrer Ihre Diplomarbeit Afro-Deutsche: Ihre Kultur- und Sozialgeschichte auf dem Hintergrund gesellschaftlicher Veränderungen schuf sie die erste wissenschaftliche deutschsprachige Arbeit in diesem Bereich. Ihre Diplomarbeit veröffentlichte sie später auch in der Anthologie ‚Farbe bekennen. Afro-deutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte‘.

Mitte der 80er Jahre gründete sie mit weiteren Aktivist*innen die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland, Ende der 80er Jahre den LiteraturFrauen e.V. Verein zur Förderung von Autorinnen. Während der 90er Jahre veröffentlichte sie ihren ersten Gedichtband, ‚Blues in Schwarz Weiss‘ und lehrte an verschiedenen Hochschulen Berlins.

August 1996 nahm Ayim sich in Berlin-Kreuzberg das Leben. Die Ausstellung, welche uns in ihr letztes Lebensjahr mitnimmt, gibt Raum zum Gedenken und Trauern, aber auch um Ayims herausragendes Lebenswerk zu ehren.

In ihren Werken erforschte Ayim Diskriminierungsformen wie Rassismus und Sexismus, Kolonialismus und ihre eigene Lebensrealität als Schwarze Frau, der das Deutschsein abgesprochen wurde. 2010 wurde sie mit der Umbenennung des Gröbenufers in May-Ayim-Ufer geehrt, wo eine Gedenktafel Infos über ihr Leben und Werk gibt. Mit dem Ersetzung des kolonialen Straßennamens durch den Namen Ayims wurde ein wichtiges Zeichen auch in Hinblick der Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte gesetzt.

Über den Künstler:

Akinbode Akinbiy wurde in Oxford in eine nigerianische Familie geboren und lebte unter anderem in England, Nigeria und Deutschland. Heute ist er freiberuflicher Fotograf und Kurator in Berlin. Hauptthema seines künstlerischen Werks sind Megastädte, diese dokumentiert er primär auf dem afrikanischen Kontinent in Ländern wie Südafrika, Mali und Ägypten.

Im Oyoun nahm Akinbiy mit Akinbode Akinbiyi – May Ayim: Dichterin. 1996 Abschied von seiner Freundin. Im Künstlergespräch, welches am 10 Juni ab 20 Uhr bei der Vernissage mit ihm und Muhammad Salah stattfand, gab er dem Publikum weitere Einblicke zu der Ausstellung.

AKINBODE AKINBIYI – MAY AYIM: DICHTERIN. 1996. | AUSSTELLUNG

10. bis 30. Juni 2022

Oyoun Berlin

Lucy-Lameck-Straße 32

12049 Berlin

täglich 12:00 – 20:00 Uhr

Eintritt frei

Über die Autorin: Elena Schaetz ist Studentin der Afrikawissenschaften (MA) an der Humboldt-Universität zu Berlin. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Literatur, Kultur, Gender und Queerness in südafrikanischen Regionen.

The film Ek Ladki Ko Dekha To Aisa Laga, directed by Shelly Chopra Dhar (2019), tells the story and struggles of a young woman named Sweety who is trying to keep her secret of being in love with a woman. The Hindi film title translates to “How I Felt When I Saw That Girl”, which doesn’t just apply to Sweety´s love story – she also meets an admirer called Sahil who doesn’t know about Sweety´s secret and will try to win her heart.

The film portrays the struggle of the LGBTQIA+ community to gain acceptance in society and was released in 2019, shortly after the decriminalization of same-sex relationships in India on September 6th, 2018. Nevertheless, same-sex and queer marriages are not yet recognized under Indian law and people from the LGBTQIA+ community still face discrimination and lack of understanding in society.

The story begins at a wedding, where Sweety meets Kuhu – the woman she falls in love with. They become a couple and meet secretly, while trying to plan their future together in London. Complications arise when Sweety´s controlling brother Babloo finds out and tries to restrict Sweety´s life in an aggressive manner, thinking of her sexual orientation as a disease.

Throughout the storyline various social aspects and norms are themed, such as patriarchal hierarchies within families, family´s expectations of traditional and heteronormative dating, interreligious relationships, homophobia and social acceptance of the LGBTQIA+ community in the Indian context.

Beginning with the character of Babloo as the overcontrolling brother, a patriarchal family hierarchy is shown: he is restricting his younger sister´s sexuality, freedom and life choices by talking down to Sweety and threatening her; he wants to “cure” her by marrying her off to a friend of his.

While trying to escape her brother on her way to the British embassy in Delhi, Sweety meets the theater director Sahil, who helps her run away and immediately falls in love with her. Their ways separate, but Sahil tracks her address down in a supposedly romantic, yet somewhat creepy manner and travels to Moga in Punjab where Sweety lives with her family. Sahil tries to get in contact with Sweety, who is locked in the house by her brother. He doesn’t remain unseen by her family, who is strictly against him dating Sweety, after they find out he is a Muslim and not a Hindu like Sweety.

Traditional, heteronormative and conservative imaginations of dating and marriage come up multiple times in the film, as is already shown by the family´s active role in negotiating a marriage for Sweety and restricting her free choice. Sweety´s father forbids Sahil to marry his daughter, since he believes interreligious marriages cannot work out and lead to complications, while emphasizing at the same time that he doesn’t have any problems with Muslims in general.

As Sahil doesn’t give up trying to win Sweety´s heart, she finally tells him in tears about her being in love with a woman – to which Sahil reacts in insensitive drunk laughter. He apologizes on the next day after realizing his inappropriate reaction and tries to support her by suggesting to produce a local theater play in Moga, which would be about a lesbian relationship and homophobia in society, hoping to raise social awareness and acceptance.

Loneliness and feeling misunderstood as a queer person are portrayed at many points of the film, which enables the audience to grasp Sweety´s helplessness and sadness. Throughout her life she has been misunderstood; she has experienced bullying at school and being an outcast for years, after classmates found her diary with love messages directed to a girl. She thinks that she will never be loved and wishes she could just be “normal”, so that life wouldn’t be so suffocating for her. Sweety´s experiences allow the audience to experience the closeted feeling of hiding oneself and the fear of disappointing one´s family´s and society´s expectations.

Sweety´s relationship with her father demonstrates the fear of disappointing and not being accepted. The father´s character is shown as loving, caring and only wishing the best for his daughter´s future. Yet, he still supports brother Babloo in restricting Sweety´s life and convincing himself that it will be for her best, despite seeing her suffer in silence. As Sweety finally comes out to him during rehearsals for the theater play, he is shocked and shames her for humiliating him and destroying her family´s reputation. Later on, he is conflicted within himself: on the one hand he doesn´t want to accept his daughter being lesbian, yet on the other hand he sees for the first time how sad and lonely she has been in her life while skipping through her diaries.

At the premiere day of the play, the cast, with Sweety and Kuhu as the main characters, is confronted with reactions of homophobia from the audience, as they slowly understand what kind of love story they are seeing. As the first people are leaving and condemning the play for showing a lesbian love story, surprisingly Sweety´s father and brother are showing up, after having rejected Sweety earlier. Seeing his daughter being vulnerable on stage and fighting for her right to love, the fathers view is changing, as his love for her is stronger than his heteronormative expectations. The play comes to an end with a surprisingly heartwarming reaction of the father, positive feedback by the remaining audience and a hopeful ending for Sweety´s and Kuhu´s relationship.

The film shows a well-made lesbian coming out story of courage, love and being true to oneself. The much-needed lesbian and queer visibility shown in this film not only portrays the struggle of LGBTQIA+, but also explores patriarchal norms and gender expectations women are facing in society and in their families. The film is accessible on Netflix and is made well in its acting, music and scenery; it is located in the genre of comedy-drama, which succeeds at making the audience laugh at certain times, and cry at heartfelt moments. With the famous and popular actors Sonam Kapoor, her real-life father Anil Kapoor and Rajkummar Rao, and with music by well-known musicians such as Darshan Raval, Sukhwinder Singh, Arjun Kanungo and many more, the film is a full success and fun to watch.

Nevertheless, there is some critique worth mentioning, as for example the genre of comedy-drama seems to romanticize and play down certain points about Sweety´s coming out and all the complications she has to go through to be accepted by her family. Sweety´s character is also oftentimes portrayed as passive and as being in need for help from her charismatic cis hetero male admirer Sahil. Furthermore the storyline and film would have been more authentic and empowering if the characters of Sweety and Kuhu would have been played by openly queer actresses. I had also hoped to see more about the relationship of Sweety and Kuhu, yet Kuhu barely appears and the movie focuses instead more on Sweety´s family. Moreover, the emotional happy ending seemed even for a comedy-drama film somewhat exaggerated to me, which nonetheless doesn´t make this film in any way less worth seeing or less important. All in all, Ek Ladki Ko Dekha To Aisa Laga is an exciting contribution to queer-lesbian movies and a very much fun and heartwarming film to experience.

About the author:

Lara Kauter is a student of Geographical Development Research (M.Sc.) at Freie Universität Berlin. She holds a bachelor degree in Area Studies Asia/Africa from Humboldt-Universität zu Berlin. Her research interests focus on critical development research, global inequalities, protest movements and gender studies.

Auf dem Genderblog der HU teilt Dr. Fritzi-Marie Titzmann spannende Einblicke in ihre aktuelle Forschung und zeigt ihren Arbeitsplatz am IAAW, wo sie seit Mai 2021 im Querschnittsbereich Gender and Media Studies for the South Asian Region im BUA-Verbundprojekt RePLITO („Beyond Social Cohesion: Global Repertoires of Living Together“) tätig ist.

Titzmann berichtet von den Hürden der qualitativen Forschung in Zeiten der Pandemie und wie vermeintliche Einschränkungen neue Perspektiven ermöglichen. Sie erklärt, wo sie Motivation für ihre Arbeit schöpft und was sie an ihrem akuellen Forschungsthema der Medienpraktiken indischen Protestbewegungen besonders interessiert. Schwerpunkte ihrer Arbeit sind dabei die Protestbewegung von 2019-20 in Shaheen Bagh, Neu-Delhi, gegen die Einführung eines neuen Staatsbürgerschaftsgesetzes und die Bewegung gegen drei neue Agrargesetze von 2020-21.

Wer mehr über Titzmanns Projekt und Arbeitsweisen erfahren möchte, findet ihren vollständigen Artikel hier.

Dr. Fritzi-Marie Titzmann ist seit Mai 2021 wissenschaftliche Mitarbeiterin im BUA-Verbundprojekt „Beyond Social Cohesion: Global Repertoires of Living Together“ (RePLITO, www.replito.de) und Lehrende am Bereich Gender and Media Studies for the South Asian Region (GAMS) am Institut für Asien- und Afrikawissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin.

Über die Autorin: Elena Schaetz ist Studentin der Afrikawissenschaften (MA) an der Humboldt-Universität zu Berlin. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Literatur, Kultur, Gender und Queerness in südafrikanischen Regionen.

Als ich nach meinem Bachelorstudium drei Monate in Südafrika verbracht hatte, fasste ich bereits im Flieger nach Deutschland den Entschluss, im Rahmen meines Masterstudiums für einen zweiten Aufenthalt zurückzukehren. Mit der Corona-Pandemie, die gegen Ende meines ersten Mastersemesters beginnen sollte, wurde aber schnell klar, dass Auslandssemester und Praktika erstmal nicht wie gewohnt stattfinden können. Mit dem Förderungsprogramm PROMOS des DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) werden jedoch auch Forschungsaufenthalte im Rahmen von Abschlussarbeiten finanziert. Unter diesem Thesis-Programm hat man noch gute Chancen, auch in pandemischen Zeiten studienbedingt ins Ausland zu reisen – zumindest, solange die Partner*innen und Institutionen vor Ort einen noch empfangen können und dürfen und die lokalen Einreisebestimmungen eine Reise zulassen. Für die Forschung meiner Masterarbeit passte das gut, mein Thema der queeren Performing Arts in Südafrika mit den Schwerpunkten Spoken Word Poetry, Tanz (speziell Vogueing) und Performance Art ließ mich von Universitäten und Institutionen weitgehend ungebunden forschen. Da ich mein Thema auf das heutige Südafrika beziehe, strebte ich für meine Forschung den direkten Austausch mit Akteur*innen der Szene vor Ort an.

Meine Motivation war es also, mit verschiedenen Künstler*innen in Kapstadt in Kontakt zu treten und diese mithilfe von Leitfadeninterviews zu ihren Erfahrungen, Erfolgen und Kämpfen zu befragen, die sie als queere Personen erleben und durch ihre Kunstform zum Ausdruck bringen. Dabei wollte ich unter anderem erfahren, ob und warum sie ihre Kunst als politisch verstehen, wie ihre queere Identität mit ihrer Kunst zusammenhängt und was ihre persönlichen Beweggründe als Künstler*innen sind. Nachdem mein grobes Konzept samt Fragenkatalog stand, fragte ich die ersten Personen für Interviews an. Mein Wunsch war es möglichst intersektional zu arbeiten, ich wollte ein breites Spektrum von Menschen interviewen, um in viele verschiedene Perspektiven Einblick zu erhalten. Ich musste mir jedoch schnell eingestehen, dass dies nicht so leicht umsetzbar ist. Südafrikanische queere Tänzer*innen, Poet*innen und Performancekünstler*innen, die der Interviewanfrage zustimmten, ließen sich erstaunlich leicht finden – durch meinen letzten Südafrika-Aufenthalt kannte ich noch einige aus der Szene und so ließ sich über Freund*innen und Bekannte schnell ein Netzwerk aufbauen. Weitere Personen fand ich über Instagram, was überaus praktisch war, da die Kommunikation dort in der Regel sehr schnell abläuft und viele Künstler*innen das Social Media Portal als Online Portfolio nutzen, sodass ich direkt einen guten Einstieg in ihre Arbeiten erhielt. Leider wurde meine Liste von Interviewpartner*innen jedoch nicht so divers, wie ich sie gerne gehabt hätte – zwar unterscheiden sich meine Interviewpartner*innen in Aspekten wie dem sozialen Hintergrund, Gender und sexueller Orientierung; was Alter und Race angeht, hatten sie jedoch alle gemeinsam, dass sie PoCs zwischen 20 und 30 Jahre alt sind. Ich hatte auch weiße Personen angefragt, hier jedoch Absagen erhalten.

Nachdem die erste Liste mit Interviewpartner*innen samt Konzept fertig war, schrieb ich meine Bewerbung für PROMOS. Die HU-Beauftragte Frau König war dabei meine Ansprechpartnerin, die mir schnell und zuverlässig bei Fragen und Problemen mit der Bewerbung zur Seite stand.

Ein Problem war beispielsweise, wie kurzfristig das Geld ausgezahlt werden konnte. Dies war der Pandemie geschuldet; da sich die pandemische Lage inklusive eines eingeschränkten Flugverkehrs täglich ändern kann, warteten wir ab, bis es ersichtlich war, dass ich überhaupt nach Südafrika einreisen konnte. So kam es, dass ich keine zwei Wochen vor Ankunft in Kapstadt meine Flüge und Unterkunft buchte.

Bei der Wahl meines Fluges achtete ich darauf, flexibel umbuchen zu können. Eine Unterkunft ließ sich für Kapstadt leicht selber organisieren. Ich wählte ein kleines Apartment im CBD von Kapstadt, um zentral gelegen zu sein und mich flexibel im relativ sicheren inneren Stadtteil bewegen zu können.

Die Durchführung der Interviews war eine spannende Erfahrung, die bis auf die eine oder andere spontane Termin- oder Ortsänderungen meiner Interviewpartner*innen problemlos ablief. Tatsächlich war ich sogar positiv überrascht, wie hilfsbereit die interviewten Personen waren. Oftmals haben sie mich an andere Künstler*innen weitervermittelt, mir interessante Werke und Orte gezeigt, mich auf Performances mitgenommen, mir Veranstaltungen empfohlen und mir wichtige Tipps und Hinweise auch in Fragen der persönlichen Sicherheit als queere Person in Südafrika gegeben, wofür ich sehr dankbar bin.

Neben den Interviews habe ich in meiner Freizeit das kulturelle Angebot Kapstadts wahrgenommen, wie beispielsweise die First Thursdays, ein Kunstevent am ersten Donnerstag des Monats, an dem zahlreiche Galerien in der Church und Bree Street kostenlos öffnen und sich die Stadt abends zum Ausstellungs-Hopping trifft. Das noch relativ neue Kunstmuseum Zeitz Museum of Contemporary Art Africa an der Waterfront ist auch ein Muss, ebenso die Stevenson Gallery, in der Zanele Muholis fantastische Kunst ausgestellt wird.

Die derzeitige Pandemie hatte aber natürlich auch Einfluss auf meinen Aufenthalt. Kurz vor meiner Abreise erkrankte ich selbst, zum Glück jedoch nur recht leicht, sodass ich eine Quarantäne-Unterkunft problemlos organisieren konnte und die weiteren Schritte einzuleiten wusste. Im Nachhinein denke ich, dass es sinnvoll gewesen wäre, schon vor Beginn der Reise eine Art Notfallplan zu erstellen, um dann besser handeln zu können. Ich denke, jede*r sollte sich bewusst sein, dass Reisen, speziell Fernreisen, während einer Pandemie ein Risiko mit sich bringen, von einer möglichen Erkrankung, plötzlich eintretenden Flugverboten, bis hin zu erschwerten Arbeitsweisen. Ich hatte ursprünglich auch einen Kurztrip von Kapstadt nach Johannesburg für weitere Interviews organisiert. Nachdem genau in der Provinz von Gauteng die neue Virusvariante Omikron entdeckt wurde, plante ich jedoch schnell um, sagte die Präsenzinterviews dort ab und wechselte mit diesen Personen auf ein Online-Format, was natürlich sehr schade war. Bei Forschungsreisen in diesen Zeiten halte ich es jedoch für notwendig, diese Flexibilität zu haben und ein paar Schritte vorauszudenken – was tue ich, wenn Veranstaltungen spontan abgesagt werden müssen, Reisen innerhalb des Landes verboten werden oder eine große Zahl meiner Interviewpartner*innen krank werden oder in Quarantäne sind? In meiner Arbeit hatte ich durch die Interviewform die Möglichkeit, Termine innerhalb meines Aufenthaltes zu verschieben oder im Notfall online zu legen, dies musste ich zum Glück nur bei den Interviews mit den Johannesburger Künstler*innen wahrnehmen. Dass ich alle Interviews in Kapstadt vor Ort durchführen konnte, war ein großes Glück und riesiges Privileg, was ich sehr zu schätzen weiß.

Mein Forschungsaufenthalt in Kapstadt ist definitiv ein prägendes Highlight meines Masterstudiums, an dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank an PROMOS, den DAAD und an Frau König aus der Vermittlungsstelle der HU. Es war eine lehrreiche Erfahrung, selbstständig meine Arbeit zu organisieren, mit spannenden Personen in den Dialog zu treten und meine Forschung zu vertiefen. Dementsprechend wünsche ich jeder Person, die einen solchen Aufenthalt gerne absolvieren möchte, die Chance dazu.

Über die Autorin: Elena Schaetz ist Studentin der Afrikawissenschaften (MA) an der Humboldt-Universität zu Berlin. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Literatur, Kultur, Gender und Queerness in südafrikanischen Regionen.