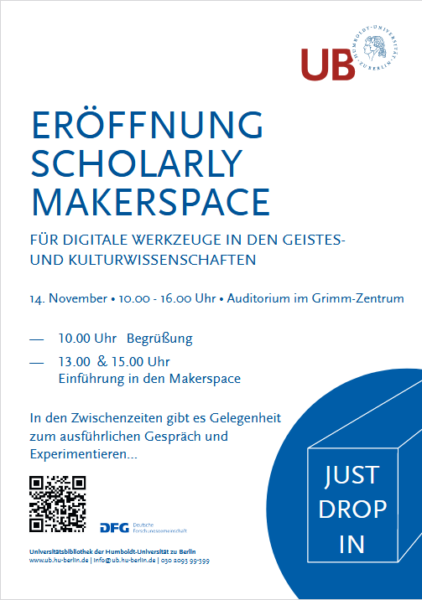

Am 14.11.2022 wird der Scholarly Makerspace als neues Service- und Supportangebot der Universitätsbibliothek für die digitale Werkzeugkompetenz (tool literacy) in der geistes- und kulturwissenschaftlichen Forschung an der Humboldt-Universität zu Berlin eröffnet. Zu diesem Anlass laden wir Sie herzlich ins Auditorium des Grimm-Zentrums ein. Das Programm beginnt um 10:00 Uhr mit Grußworten des ehemaligen Bibliotheksdirektors und Initiators des Projekts, Prof. Dr. Andreas Degkwitz, des neuen Bibliotheksdirektors, Martin Lee, sowie den Projektbeteiligten Prof. Dr. Torsten Hiltmann (Digital History, Institut für Geschichte) und Prof. Dr. Robert Jäschke (Information Processing and Analytics, Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft). Im Anschluss, sowie um 13:00 und 15:00 Uhr stellen wir den Scholarly Makerspace vor. Dazwischen ist Zeit und Gelegenheit zu ausführlichen Gesprächen und gemeinsamem Experimentieren. Wir freuen uns, Sie an diesem Tag begrüßen zu können und mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.

Was ist der Scholarly Makerspace?

Die Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität betreibt im Rahmen des DFG-geförderten Projekts “Future e-Research Support in the Humanities II” in Zusammenarbeit mit den Lehrstühlen für Digital History am Institut für Geschichte und für Information Processing and Analytics am Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaften einen prototypischen Scholarly Makerspace für zunächst drei Jahre (2022–25). Ausgehend von der Beobachtung, dass sämtliche Aspekte kultureller Produktion und wissenschaftlicher Prozesse bereits digital remediiert sind und inspiriert von der maker culture und der Idee der Makerspaces, die in einigen Bibliotheken bereits etabliert sind, stellen wir das experimentierende Tüfteln (making) mit Computern und digitalen Artefakten in das Zentrum hermeneutischer und epistemologischer Zugänge. Der Scholarly Makerspace ist dafür ein Lernort, der computergestützte Werkzeuge und Erfahrungen in den Digital Humanities vereint, um gemeinsam mit Forschenden in allen Phasen ihrer Karrieren die Herausforderungen der Digitalität für die Geistes- und Kulturwissenschaften experimentell anzugehen.

Unser Ziel ist die Hilfe zur Selbsthilfe bei der Transformation von digital consumers zu digital citizens durch den experimentierenden Erwerb von digitaler tool literacy (verkürzt als Werkzeugkompetenz wiedergegeben), die, im Sinne Johanna Druckers, in zwei Dimensionen gedacht wird. Zum einen geht es um das ganz konkrete Erlernen von Werkzeugen und computergestützten Verfahren: Wie kann ich z.B. ein Korpus von Digitalisaten mit Methoden des distant reading analysieren? Zum anderen wird tool literacy aber mit dem Fokus auf Werkzeuge und Methoden als Gegenstand der Untersuchung weiter gedacht und mit Critical Code Studies und den Science and Technology Studies in Beziehung gesetzt: von der Reflexion über die hermeneutischen und epistemologischen Folgen bestimmter Werkzeuge und Zugänge zu digitalen Daten bis zu den ethischen und ökologischen Folgen.

Angebote und Zielgruppen

Die Zielgruppe des Scholarly Makerspaces sind Lehrende und Forschende der HU in allen Phasen ihrer wissenschaftlichen Karrieren. Es gibt keine Zugangsvoraussetzungen jenseits des Interesses an Digitalität und computationellen Methoden und der Bereitschaft, sich auf Unbekanntes einzulassen.

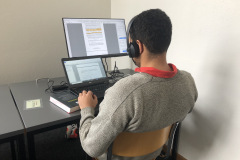

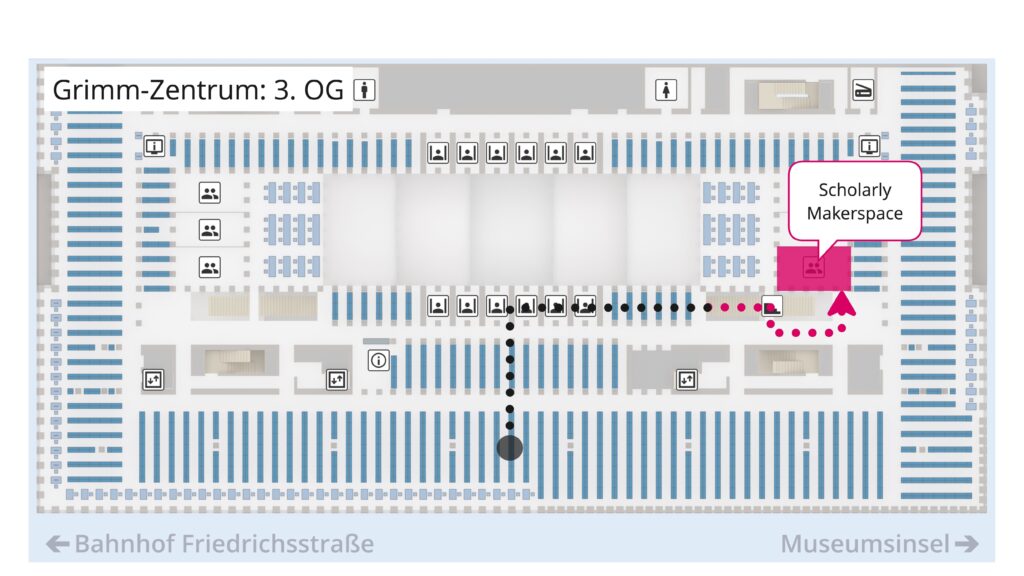

Der Scholarly Makerspace stellt neben dem Raum 3.D im Grimm-Zentrum Ressourcen wie Dockingstationen für Laptops, Zugänge zu Wissens- und informationstechnischen Serviceinfrastrukturen der HU, wie beispielsweise Rechenleistung am CMS, sowie Wissen und Erfahrungen der Betreiber:innen in verschiedenen offenen und partizipativen Formaten den Nutzer:innen zur Verfügung.

Ab dem 14.11.2022 wird der Scholarly Makerspace täglich zwischen 10:00 und 14:00 Uhr geöffnet sein. Zunächst wird es eine “Open-door”-Policy geben, nach der jede:r an Digitalität Interessierte einfach hereinschauen, den Raum nutzen und mit uns gemeinsam tüfteln kann. Perspektivisch werden wir diese an zwei Tagen durch offene Sprechstunden ersetzen, bei denen Nutzer:innen uns vorab ihre Nutzungszenarien geschildert haben.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!

Sophie Eckenstaler, Dr. Till Grallert und Samantha Tirtohusodo

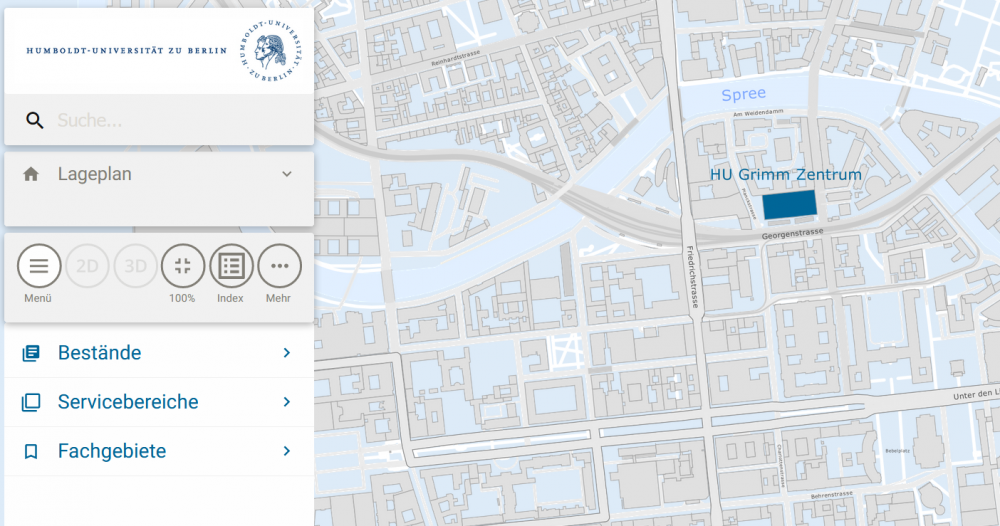

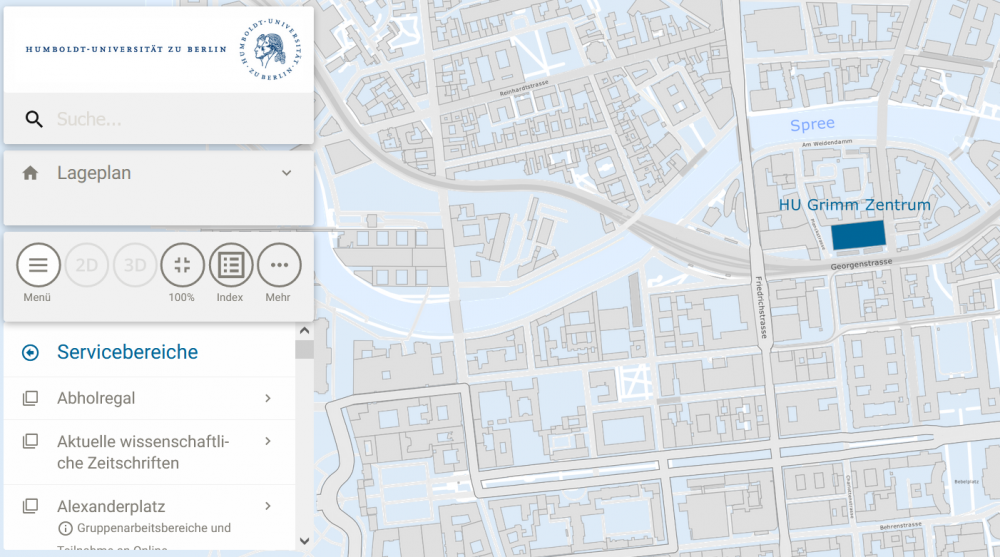

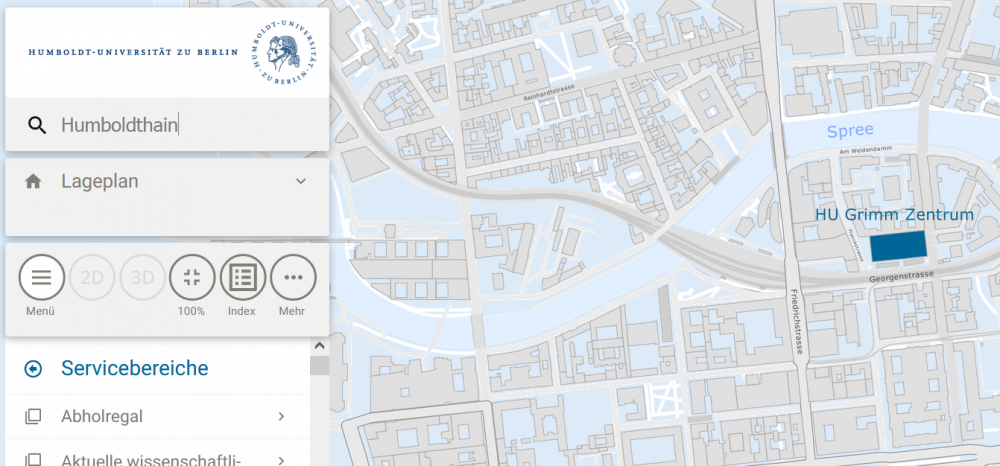

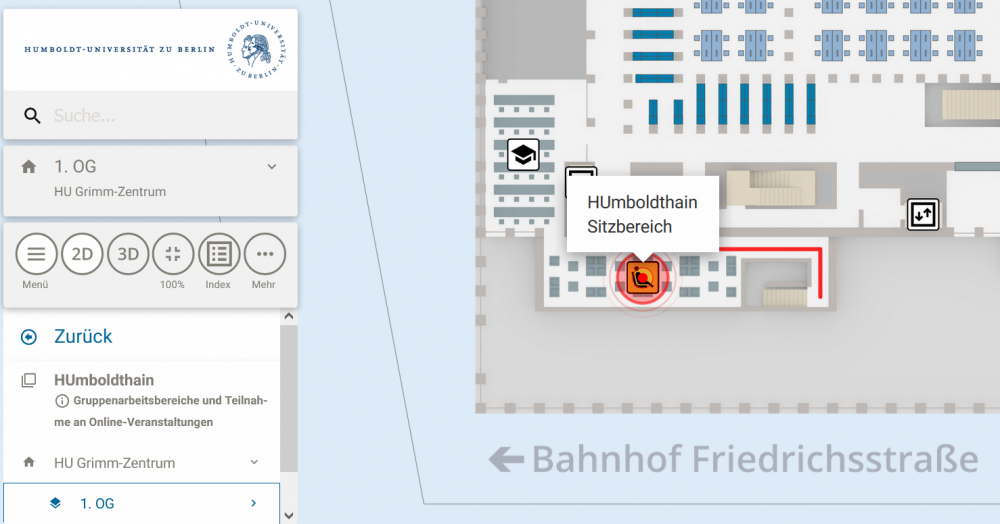

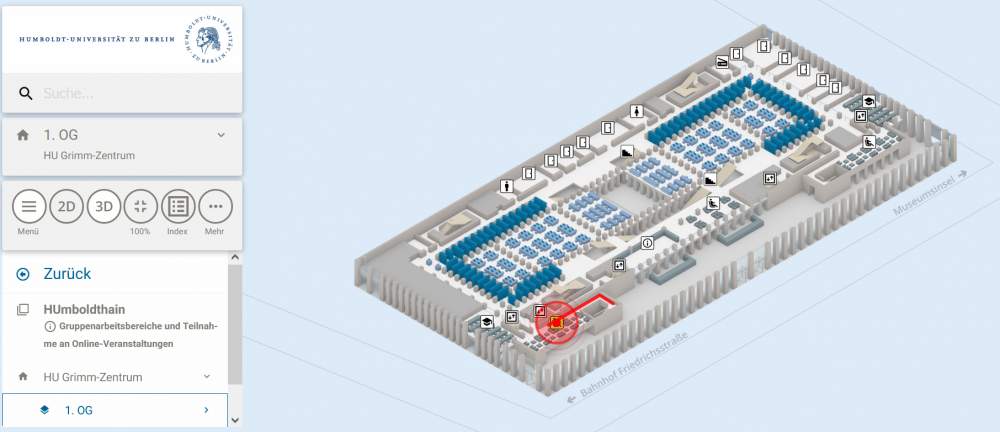

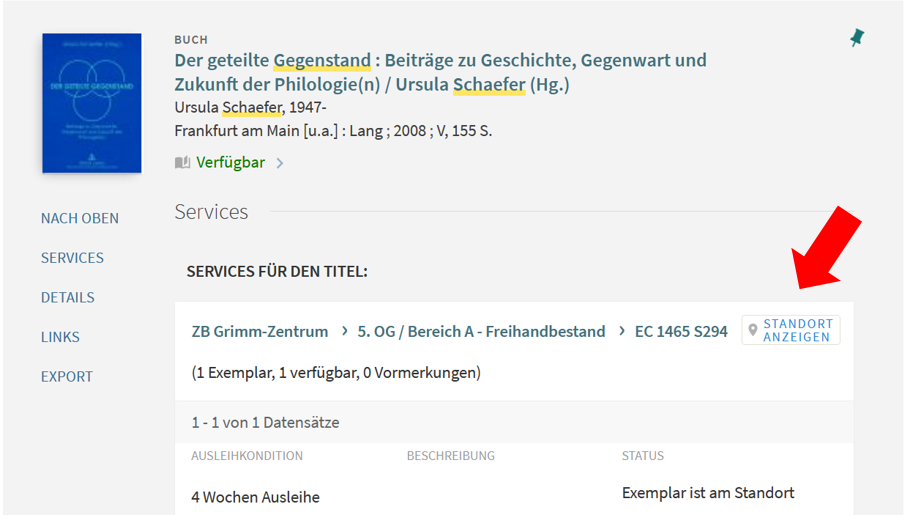

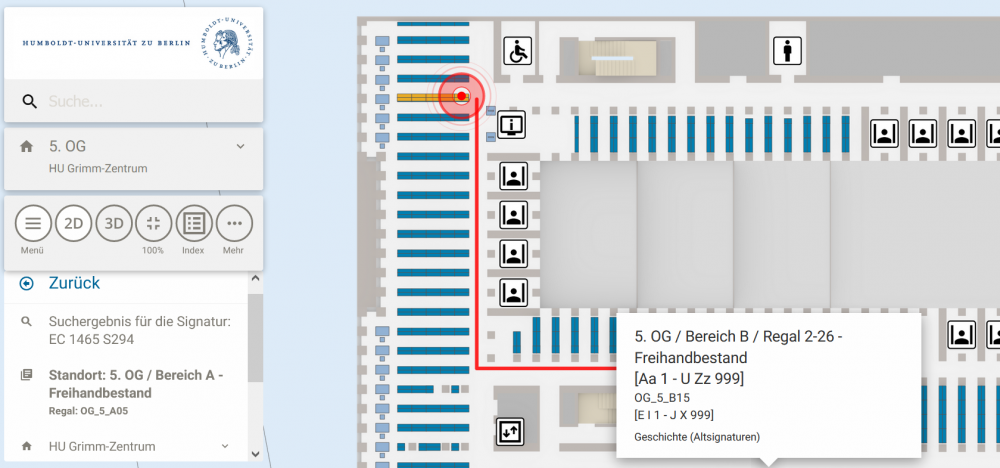

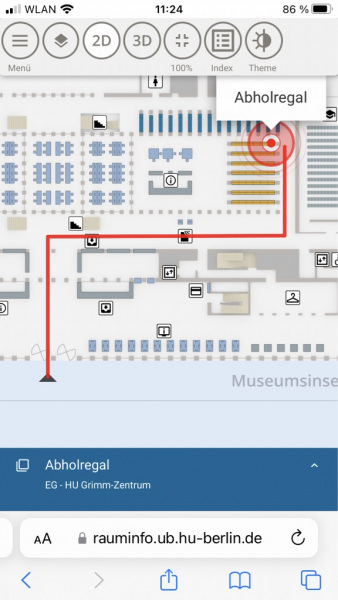

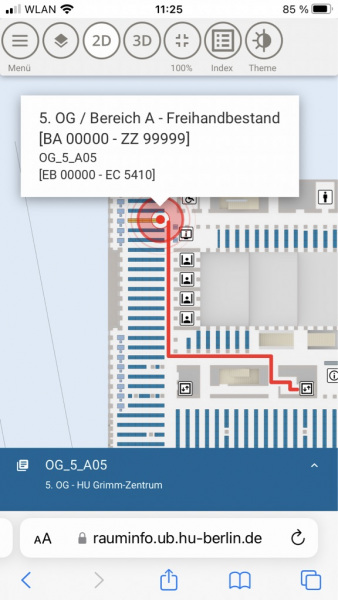

Vielleicht haben Sie es schon vermisst: Nach einer längeren Update-Phase ist unser Rauminformationssystem V:SCOUT wieder verfügbar. V:SCOUT ist unser digitales visuelles Navigations- und Rauminformationssystem, das Sie bei der Orientierung im Grimm-Zentrum unterstützt. Sie wollen wissen, in genau welchem der vielen Freihandregale sich Ihr in Primus gesuchtes Medium befindet? Dann klicken Sie in der Primus-Ergebnisanzeige für Ihr Medium rechts auf den Button “Standort anzeigen”. Es öffnet sich eine zweidimensionale Ansicht der jeweiligen Etage, wo das Buch aufgestellt wurde. Innerhalb des Menüs von V:SCOUT können Sie auch auf eine dreidimensionale Ansicht umschalten, ebenso lässt sich die Ansicht vergrößern und verkleinern.

Im “Menü” finden Sie unsere einzelnen Servicebereiche. Sie suchen das nächstgelegene WC? Sie wollen wissen, wo sich auf den einzelnen Etagen die Gruppenarbeits- oder Scanräume befinden? Sie sind im Gruppenarbeitsbereich „Humboldthain“ verabredet und waren noch nie dort? V:SCOUT weist Ihnen den Weg! Die Oberfläche von V:SCOUT ist intuitiv bedienbar. Selbstverständlich ist der Zugriff auch über mobile Geräte möglich.

Die folgende Diashow gibt Ihnen Einblicke in die Funktionalitäten von V:SCOUT. Aber gehen Sie am besten selbst auf Entdeckungsreise! Probieren Sie es aus, es macht Spaß, und Sie lernen unser Haus besser kennen – vielleicht entdecken Sie sogar Bereiche, die Sie noch gar nicht kannten.

Viele Wege führen zu V:SCOUT:

- Direktlink zum Rauminformationssystem V:SCOUT an der UB der HU: https://rauminfo.ub.hu-berlin.de/

- über unsere Website

- über die Detail-Ansicht bei Printbestand im Grimm-Zentrum in unserem Suchportal Primus: http://primus.ub.hu-berlin.de/

Wir freuen uns über Feedback zu V:SCOUT an info@ub.hu-berlin.de

Viel Spaß und viele zielführende Erfahrungen mit V:SCOUT wünscht Ihre Universitätsbibliothek

Fabelhafte Tiere erscheinen auf und in diesem Jahresbericht. Was hat ein Einhorn mit der Universitätsbibliothek zu tun? In unseren Sammlungen befindet sich das „Theatrum Universale Omnium Animalium Quadrupedum“ – eine Zusammenstellung der Mitte des 18. Jahrhunderts bekannten vierbeinigen Tiere, darunter auch mythische Wesen. Die Gestaltung des vorliegenden Jahresberichts orientiert sich an der Kollektion, die in Zusammenarbeit von HumboldtStore und Universitätsbibliothek entstand. Mehr zu den teils rätselhaften Tieren und der Kollektion erfahren Sie im Beitrag auf S. 36.

Neben der Pandemie gibt es natürlich andere spannende Themen und Projekte, über die wir berichten, wie z. B. in der Rubrik „Im Fokus“ über den ersten Open-Access-Preis an der HU und unsere Bibliothekseinführungen mittels Actionbound.

In der Rubrik „QuerBib“ gibt es u.a. Informationen zum Stand der SAP-Einführung und der digitalen Vernetzung von Universitätssammlungen sowie eine Sammlungsbeschreibung zu unseren Kollegheften.

Im Statistikteil ist deutlich sichtbar, wie coronabedingt die Nutzung einiger Services extrem nach oben geschnellt ist, während andere Angebote Einbrüche zu verzeichnen hatten.

Folgen Sie ganz mutig dem Einhorn und weiteren Tieren durch unseren Jahresbericht und lesen Sie nach, wie die UB durch dieses zweite Corona-Jahr gekommen ist:

https://edoc.hu-berlin.de/handle/18452/25883

Eine fabelhafte Lektüre des Jahresberichts 2021 wünscht Ihnen die Universitätsbibliothek

(Katharina Tollkühn)

Zweigbibliothek Campus Nord nach Umbau wieder geöffnet

Nach einer Woche Schließzeit, in der wir mit vereinten Kräften (UB-Mitarbeiter:innen, verschiedene Firmen, Technische Abteilung usw.) die gesamte Bibliothek umgeräumt und mit neuen Möbeln ausgestattet haben, sowie diversen Nacharbeiten in der vergangenen Woche präsentiert sich die Zweigbibliothek Campus Nord mit neuer Ausstattung.

Es stehen jetzt zahlreiche neue Tische mit Steckdosen zur Verfügung, zum Teil auch mit Sichtschutz. An vielen Plätzen können zusätzliche Lesebildschirme genutzt werden, an denen der eigene Laptop angeschlossen werden kann.

Im 1. OG haben wir einen neuen großen Lesesaal mit 41 Plätzen eingerichtet – hier gibt es Sitzplätze unten oder auf der oberen Galerie mit schönem Ausblick. Und im Erdgeschoss gibt es gemütliche Loungebereiche zum Entspannen.

Wir sind auch noch nicht fertig – im Lauf des Jahres wird es weitere Veränderungen in der Zweigbibliothek geben. Bleiben Sie neugierig!

Ihre Zweigbibliothek Campus Nord

Das DFG-Projekt “Future e-Research Support in the Humanities” wird am 15.03.2022 einen offenen Hackathon zur Rettung von digitalem Kulturerbe der Ukraine veranstalten. Hintergrund ist der aktuelle Überfall Russlands auf die Ukraine, bei dem neben Menschenleben, Infrastruktur und dem materiellen Kulturerbe auch das digital(isiert)e Kulturerbe bedroht ist. Dafür wollen wir uns die Workflows der großartigen Initiative “Save Ukranian Cultural Heritage Online” (SUCHO), die innerhalb von nur wenigen Tagen von einer globalen Community an Freiwilligen aufgebaut wurde und nun bereits mehr als 1000 Beiträger_innen umfasst, anschauen und in die Tat umsetzen. Das Ziel ist zum einen, konkret daran mitzuwirken, Kriegsschäden vom digitalen Kulturerbe der Ukraine abzuwenden und damit einen Beitrag zur Erhaltung der Digital Commons im Sinne der CARE Prinzipien zu leisten. Zum anderen wollen wir an diesem konkreten Beispiel einige der für die digitale Geschichte der Gegenwart zentralen Tools und Workflows für die Datenerhebung und -sicherung kennenlernen. Konkret geht es hierbei darum, Webarchive mit der Hilfe von Browsertrix, WebRecorder und Internet Archive zu erstellen. Dabei werden Docker, Kommandozeile, Regex, SFTP und vieles mehr zum Einsatz kommen, aber auch manuelles Durchklicken von Webseiten, Grundsätze der OpSec und vieles mehr.

Wir, das sind Sophie Eckenstaler und Till Grallert, die seit Mitte Februar am neuen DFG-Projekt “Future e-Research Support in the Humanities” arbeiten mit dem Ziel, einen Scholarly Makerspace an der Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität aufzubauen. Das von der Universitätsbibliothek der HU Berlin und den Professuren für Digital History und Information Processing and Analytics der Philosophischen Fakultät getragene Projekt wird, angelehnt an die Idee der Makerspaces, dort einen offenen Raum, Werkzeuge und Wissen zur Verfügung stellen, um gemeinsam mit Forschenden aller Statusgruppen die Herausforderungen der Digitalität für die Geistes- und Sozialwissenschaften experimentell anzugehen. Im Zentrum steht dabei die Erarbeitung von tool literacy, die in zwei Dimensionen gedacht wird: Zum einen geht es um das ganz konkrete Erlernen von Werkzeugen und computationellen Verfahren. Zum anderen wird tool literacy aber mit dem Fokus auf Werkzeuge und Methoden als Gegenstand der Untersuchung weitergedacht und mit den Critical Data Studies und Science and Technology Studies in Beziehung gesetzt. Der Hackathon soll damit auch eine kleine Initialveranstaltung für unser Projekt sein.

Teilnehmer_innen müssen neben einem Laptop nur die Bereitschaft mitbringen, sich auf den Hackathon einzulassen sowie den Mut, unbekanntes Gelände zu betreten. Für jede Fähigkeit gibt es Aufgaben und in der Gruppe werden alle gebraucht. Russisch- und Ukrainischkenntnisse sind nicht notwendig, aber für die Identifizierung von Webseiten und Qualitätskontrolle wären sie hilfreich.

Um Zugang zu den Ressourcen wie z.B. Linklisten, Slackchannel, SFTP uploads etc. zu bekommen, bitten wir alle Teilnehmer_innen (aber auch diejenigen, die nicht am Hackathon teilnehmen können), sich unter https://www.sucho.org/ als Freiwillige anzumelden.

Da der Raum für den Makerspace noch nicht fertiggestellt ist, wird der Hackathon in den Räumen des Lehrstuhls für Digital History stattfinden. Wegen der weiterhin andauernden Covid–19-Pandemie wird das 2G-Modell mit Maske gelten.

- Termin: Dienstag, 15.03.2022, 9:30 – 16:00 Uhr

- Raum: Friedrichstrasse 191, Raum 5008

- Mitbringen: Interesse, einen Laptop und, wenn vorhanden, große Festplatten

- Anmeldung: nicht notwendig, aber Sie helfen uns bei der Planung, wenn Sie uns eine kurze Email an till.grallert@hu-berlin.de senden.

Wir freuen uns auf Sie und verbleiben mit herzlichen Grüßen

Sophie Eckenstaler und Till Grallert

Registrierte Nutzerinnen und Nutzer der Universitätsbibliothek haben fortan Zugriff auf zahlreiche neue Primärquellen von ProQuest. Die Ressourcen in den Sammlungen umfassen Millionen von Seiten und beinhalten einige der größten auf dem Markt erhältlichen Sammlungen von Zeitschriften, Zeitungen und Regierungsdokumenten. Einen guten Einstieg bietet der LibGuide: https://proquest.libguides.com/hu_berlin_primary_sources.

Die Datenbanken bieten u.a. Einblicke in Disziplinen wie Geschichte, Geistes- und Kulturwissenschaften, Ethnologie und Gender Studies, Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften uvm. Sie erhalten Zugang zu Quellen aus erster Hand, darunter zu Themen wie Politik und Gesellschaft, Bürgerrechte, Anthropologie, LGBT-Kultur, Kunst und Architektur.

Entdecken Sie Geschichte durch die Erfahrungen der Menschen, die dabei waren

Im Folgenden finden Sie eine Auswahl der neuen Ressourcen, die jetzt für Sie frei zur Verfügung stehen. Diese sind auch in unserem Suchportal Primus auffindbar.

Auszug aus der neuen Datenbank:

- Historische Zeitungen und Zeitschriften

- ProQuest Historical Newspapers: Chicago Defender (1909 – 1975)

- ProQuest Historical Newspapers: South China Morning Post

- Geschichte Großbritanniens

- British Periodicals Collections

- John Johnson Collection

- Soziologie, Ethnologie und Gender Studies

- Gender Studies: Women and Social Movements, International: 1840 to Present

- North American Women’s Letters and Diaries

- Religionswissenschaft, Theologie

- Acta Sanctorum

- Twentieth Century Religious Thought I, II, III, IV

- Kunst-, Kultur- und Medienwissenschaft

- National Theatre Collection

- Art and Architecture Archive

- Geschichte der USA – Sammlungen zu bestimmten Perioden

- American Politics and Society from Kennedy to Watergate

- Afroamerikanische Geschichte

- Black Studies Center

Und vieles, vieles mehr. Die vollständige Liste der Datenbanken finden Sie hier: https://proquest.libguides.com/hu_berlin_primary_sources.

Machen Sie sich mit diesen Datenbanken vertraut und bereichern Sie mit deren Hilfe Diskussionen, Studium und Forschung.

Im Oktober 2009 öffnete die Zweigbibliothek Campus Nord zum ersten Mal ihre Türen. Zehn Jahre intensive Nutzung hatten deutliche Spuren hinterlassen – deshalb begannen wir 2018 mit den Planungen für Renovierung und Modernisierung und einer Umfrage unter Nutzer:innen zur besseren Ausstattung der Bibliothek.

Nach umfangreichen Vorbereitungsmaßnahmen und einem Baustopp können wir unser Neumöblierungsprojekt jetzt endlich umsetzen! Ende Februar werden die neuen Möbel geliefert und aufgebaut. Für diese umfangreichen Arbeiten müssen wir jedoch die Zweigbibliothek für eine Woche – vom 28.02. bis 04.03.2022 – schließen.

Nach Wiedereröffnung der Bibliothek können Sie sich in den frisch renovierten Räumen auf neue Tische mit integrierten Steckdosen und neue Loungemöbel freuen. Wir richten einen zusätzlichen Lesesaal und eine neue Loungezone ein. Zusätzlich können wir einen separaten Coworking-Space für Doktorand:innen anbieten.

Hier die wichtigsten Maßnahmen im Überblick:

Arbeitsplätze: im gesamten Haus richten wir die Arbeitsplätze neu ein, mit größeren Tischflächen, Steckdosen und zum Teil Sichtschutz sowie neuer Bestuhlung. Ein Teil der Arbeitsplätze erhält zusätzlich Lesebildschirme.

Lesesäle: die bestehenden Lesesäle (Mitteltrakt 1. und 2.OG) erhalten eine moderne Möblierung, d.h. größere Tische mit integrierten Steckdosen, teilweise auch mit Sichtschutz. Zusätzlich richten wir einen ehemaligen Magazinraum im 1.OG als weiteren Lesesaal mit 41 modernen Arbeitsplätzen ein.

Gruppenarbeitsräume: die bestehenden Gruppenarbeitsräume bleiben erhalten, zusätzlich kommen noch zwei weitere Räume zum gemeinsamen Arbeiten im Seitenflügel des 2.OG dazu. Drei Gruppenarbeitsräume werden mit großen Bildschirmen ausgestattet. Weiter werden Whiteboards und Moderationswände zur Verfügung stehen.

Coworking Space für Doktorand:innen: der Raum 2.14 im Seitenflügel des 2.OG wird als abschließbarer Arbeitsraum für Doktoranden umgestaltet, mit insgesamt 8 Plätzen, ausgestattet mit Bürotischen, Bürostühlen und jeweils 2 Bildschirmen. Diese Plätze können dann für einen bestimmten Zeitraum reserviert werden.

Loungebereiche: neben der kleinen Cafeteria im Eingangsbereich der Bibliothek richten wir weitere Loungebereiche im Erdgeschoss mit neuen Polstermöbeln ein. Im Raum 0.42A, neben der Zeitschriftenauslage, können Sie es sich dann gemütlich machen.

Orientierung: Zur besseren Orientierung in unserem schönen historischen Altbau werden weitere Türen durch Glastüren ersetzt oder mit Glasausschnitt versehen. Wir überarbeiten das Leitsystem der Zweigbibliothek und passen es an die neuen Gegebenheiten an.

Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Planungen nun umsetzen und damit für unsere Nutzer:innen bessere Arbeitsbedingungen schaffen können!

Nach der Neumöblierung Anfang März sind noch weitere Veränderungen geplant. Bleiben Sie neugierig! Wir werden Sie rechtzeitig informieren …

Ihre Zweigbibliothek Campus Nord

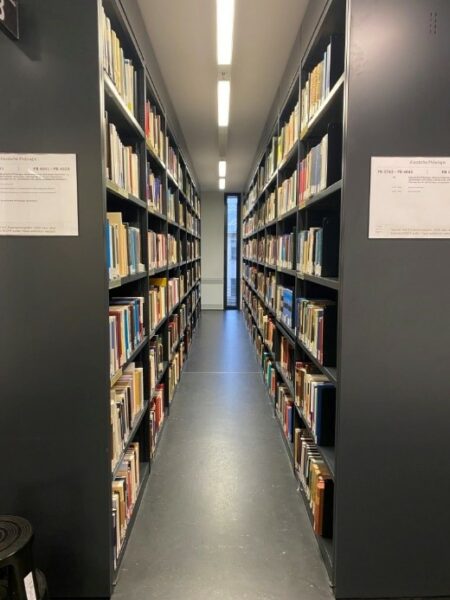

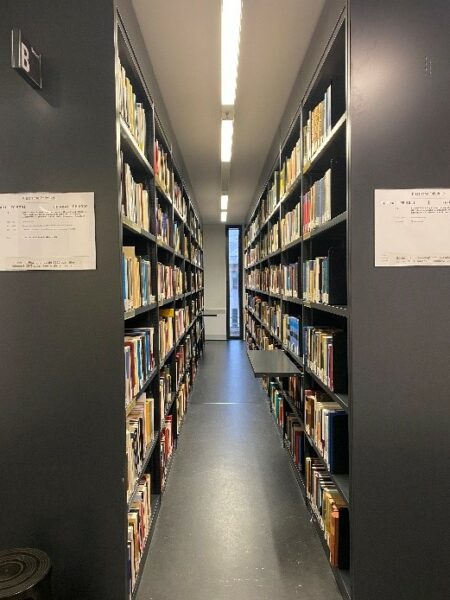

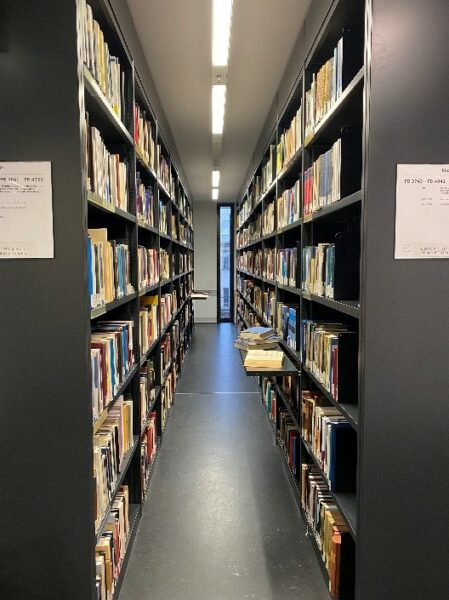

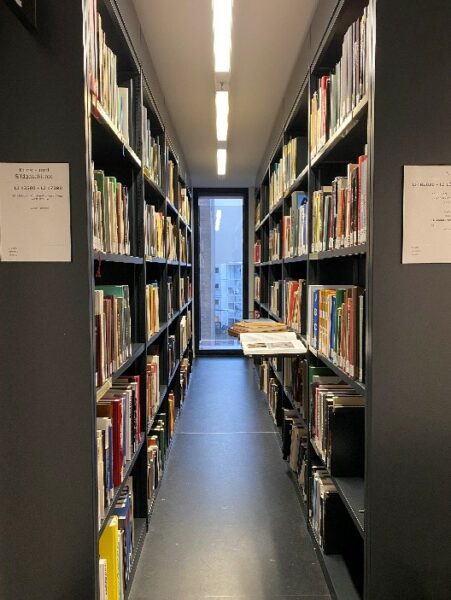

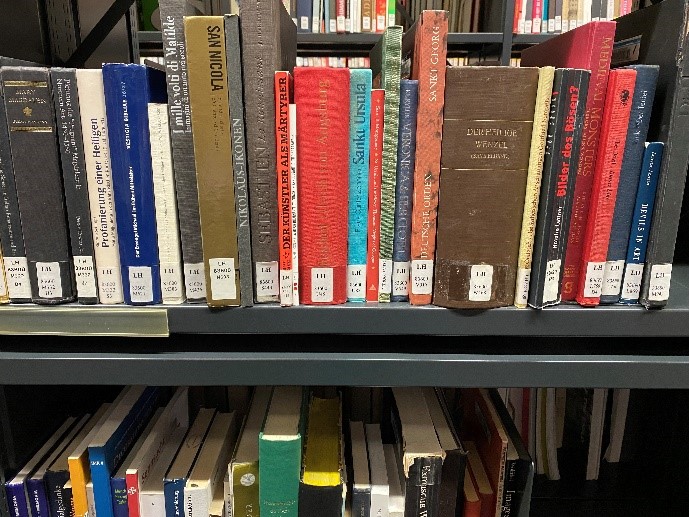

Kennen Sie schon unsere neuen Anleseplätze an den Regalen im 3. OG im Grimm-Zentrum? Was genau habe ich mir unter den Anleseplätzen vorzustellen und welchen Zweck haben sie, fragen Sie sich? Ganz einfach: es handelt sich um herausziehbare Regalböden in den Regalbereichen. Wenn es mal nur eine schnelle Notiz, ein schnelles Foto oder aber auch einfach eine kurze Ablage für die vielen großen oder schweren Bücher in Ihren Händen sein muss, dann sind diese herausziehbaren Böden genau das Richtige für Sie. Sie finden diese neuangebrachten Böden im 3. OG im Bereich B der Klassischen Philologie ab Regalnummer 39 bis 47 mit jeweils ein bis zwei Ablagen pro Regalseite. Die Bestandsbereiche der Ethnologie sowie der Klassischen Archäologie besitzen keine dieser Böden. Weitere finden Sie jedoch weiter vorne im Bereich C der Kunst- und Bildgeschichte, beginnend ab Regalnummer 13 bis 30, und im daran anschließenden Bereich D der Kunst- und Bildgeschichte an den Regalnummern 1 bis 17. Mal befinden sie sich in der Mitte, mal im vorderen oder hinteren Bereich.

Auf den ersten Blick kann man die Böden leicht übersehen, doch sobald Sie wissen, wo diese platziert sind, finden Sie sie auch ganz einfach wieder. Hier im Bereich der Klassischen Philologie sind die Böden ein wenig niedriger gesetzt als im Bereich der Kunst- und Bildgeschichte (siehe Bild 3 und 4).

Dennoch können die herausziehbaren Böden praktisch als Buchablagen genutzt werden, sei es um einen kurzen Blick in das ausgewählte Buch zu werfen oder um eines der schweren Bücher abzulegen, wie z.B. großformatige Bände aus der Kunst- und Bildgeschichte. Sie sind außerdem sehr bedienungsfreundlich, stabil und leicht herauszuziehen. Man sollte die Ablagen jedoch nicht allzu sehr belasten. Wir würden uns über ein Feedback sehr freuen! Gerne an

ub.kritik-gz@hu-berlin.de

Text und Fotos von: Diana Pritsching, Auszubildende FaMI 1. Lehrjahr

Aus vielen gegebenen Anlässen müssen wir nochmals eindringlich auf die an allen Bibliotheksstandorten herrschende Maskenpflicht hinweisen. Medizinische Masken – bevorzugt FFP2-Masken – sind durchweg zu tragen, auch am Arbeitsplatz, auch in den Gruppenarbeitsräumen und selbstverständlich auf allen Verkehrswegen. Leider beobachten wir häufig, dass die Masken nur unter dem Kinn getragen werden, und erst wenn sich Wachschutz- oder Bibliothekspersonal nähert, werden diese wieder korrekt platziert. Manchmal jedoch nicht einmal dann.

Als eine erste Folge dieser mangelnden „Maskendisziplin“ sehen wir uns nun veranlasst, die Gruppenarbeitsräume im Grimm-Zentrum erneut zu schließen. Bereits vorgenommene Eintragungen in die Belegungspläne sind damit hinfällig. Zu oft mussten wir sehen, dass Personen in den Gruppenarbeitsräumen eng und gänzlich ohne Maske beieinander saßen. Leider haben wir nicht die personellen Kapazitäten, während der gesamten Öffnungszeit Rundgänge durchzuführen. Uns ist aber daran gelegen, dass alle unsere Besucher:innen möglichst ohne Ansteckung das Grimm-Zentrum wieder verlassen. Von daher werden wir evtl. weitere Einschränkungen vornehmen müssen, falls Masken gar nicht oder fahrlässig getragen werden.

Bitte denken Sie auch daran, Ihre Anwesenheit mittels der an den Arbeitsplätzen und an den Lesesaaltüren angebrachten QR-Codes zu registrieren, damit Sie im Falle einer nötigen Kontaktnachverfolgung vom Gesundheitsamt kontaktiert werden können. Auch diese Fälle häufen sich inzwischen wieder.

Wir bedauern sehr, dass es bezüglich unserer Services erneut zu Rückschritten kommt – die epidemische Gesamtlage lässt uns aber leider keine andere Wahl.

Ihre Universitätsbibliothek

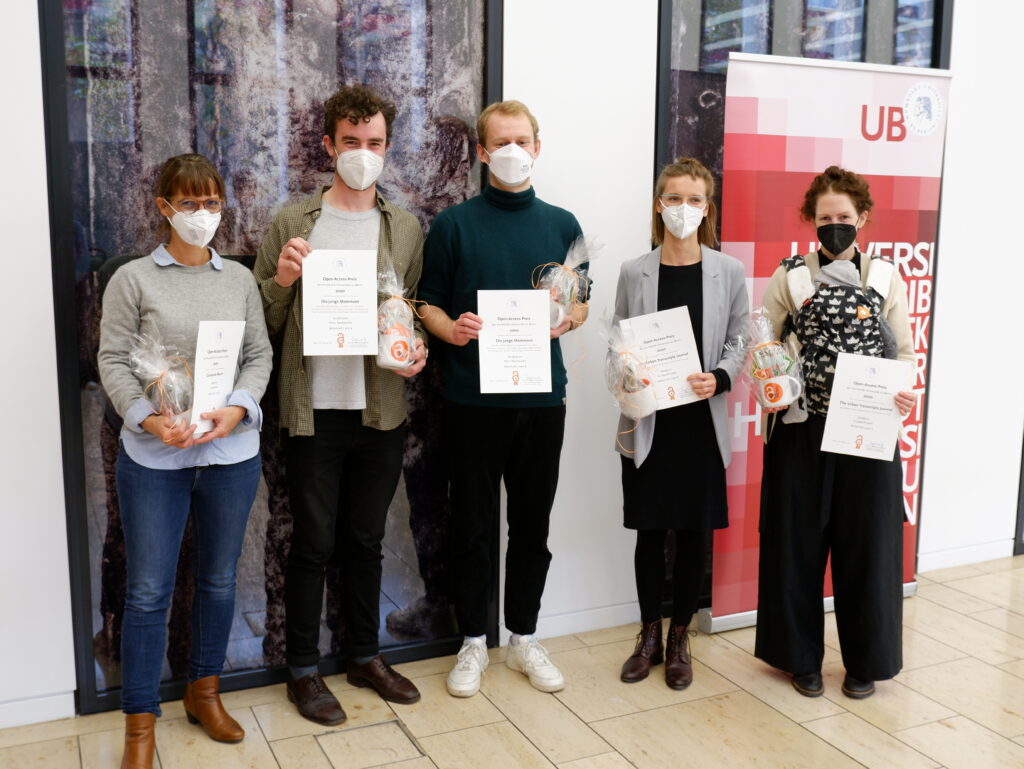

Im Rahmen der Open Access Week wurde am 26. Oktober der Open-Access-Preis der Humboldt-Universität zu Berlin, der im vorhergehenden Jahr zur Honorierung herausragender oder außergewöhnlicher Leistungen von Universitätsmitgliedern im Bereich Open Access etabliert wurde, erstmalig verliehen.

Nachdem die Preisträger:innen im Juli diesen Jahres bekannt gegeben wurden, konnten sie nun – nach pandemiebedingter Verzögerung – auch endlich bei einer Preisverleihung im Foyer des Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrums unter Anwesenheit der Jury und eines kleinen Publikums feierlich gekürt werden. Prof. Dr. Andreas Degkwitz, Open-Access-Beauftragter der Humboldt-Universität und Direktor der Universitätsbibliothek, überreichte den Preisträger:innen im Namen der gesamten Jury die Urkunden und Präsente.

Dr. Constanze Baum (Institut für deutsche Literatur) wurde in der Kategorie Einzelperson mit einem Preisgeld von 2.500 € ausgezeichnet, u. a. für den Aufbau der Open-Access-Zeitschrift Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften, für ihr Engagement für digitales und offenes Publizieren in der Fachgemeinschaft, der Publikation von Open-Access-Sammelbänden sowie der Mitgründung und -herausgabe einer Open-Access-Reihe.

Die Herausgeber:innen der Open-Access-Zeitschrift The Urban Transcripts Journal (Institut für Sozialwissenschaften) wurden in der Kategorie Gruppe/Projekt für den Aufbau und die Herausgabe der Zeitschrift im Feld der Stadtforschung, die nicht zuletzt durch einen professionellen Webauftritt und zusätzliche Online-Inhalte überzeugt hat, ebenfalls mit einem Preisgeld von 2.500 € ausgezeichnet. Die Preisurkunden haben die Mitherausgeberinnen Nina Margies und Sara King entgegengenommen.

Außerdem ausgezeichnet wurden die Herausgeber:innen der studentischen Open-Access-Zeitschrift Die junge Mommsen (Institut für Geschichtswissenschaften) mit einem Sonderpreis in der Kategorie Wissenschaftlicher Nachwuchs mit einem Preisgeld von 1.000 €. Gewürdigt wird damit der Aufbau sowie die Herausgabe und Redaktion der studentisch organisierten Zeitschrift und das Heranführen der Studierenden an wissenschaftliches Publizieren. Leon Blohm und George Payne, Mitherausgeber der Zeitschrift und Mitglieder der verantwortlichen Fachschaftsinitiative, nahmen die Preisurkunden entgegen.

Die Auswahl der Preisträger:innen fiel der Jury angesichts der Vielzahl der Bewerbungen nicht leicht. So gab es insgesamt 40 Bewerbungen aus 7 Fakultäten und aus 23 Instituten. Besonders erfreulich war die Vielfalt der Bewerbungen sowie dass dabei alle Statusgruppen und Karrierestufen vertreten waren – das kreative Engagement für Open Access an der Humboldt-Universität wurde durch alle Bewerber:innen beeindruckend verdeutlicht.

Nur einen Tag später wurde der Startschuss für Bewerbungen auf den Open-Access-Preis für das Jahr 2021 gegeben. Auf den Preis, der zu mehr Open Access an der Universität anregen und Open Access sichtbarer machen soll, können sich nun erneut alle Angehörigen der Humboldt-Universität bis zum 5. Dezember 2021 bewerben.

Mehr Informationen zum Open-Access-Preis, den Vergabekriterien und der Bewerbung finden Sie auf der Informationsseite der Universitätsbibliothek: https://hu.berlin/oapreis