Die Angebote der Ortspolizeibehörden an die Universitätsbibliothek – beschlagnahmte Literatur im Geschäftsgang

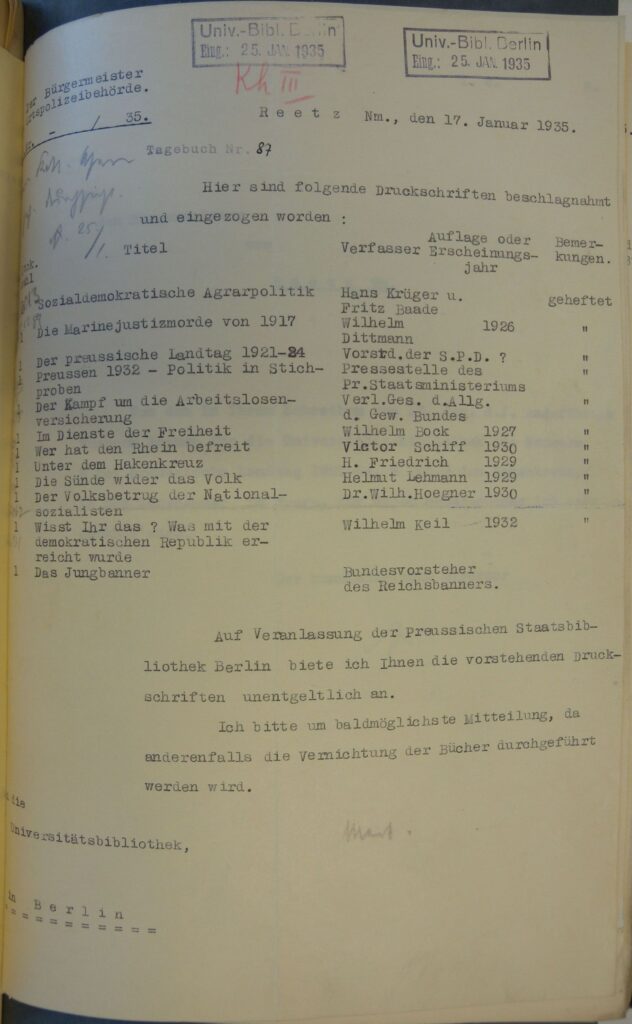

In der zweiten Hälfte des Jahres 1934 und zu Beginn des Jahres 1935 erhielt die Universitätsbibliothek der Friedrich-Wilhelms-Universität – heute Humboldt-Universität – von nachweislich sechs preußischen Ortspolizeibehörden das Angebot, in deren Besitz befindliche beschlagnahmte Literatur zu übernehmen. In den Gemeinden war es jeweils der Bürgermeister, der als Ortspolizeibehörde fungierte. Die Universitätsbibliothek der Berliner Universität profitierte hier von einem Erlass des Preußischen Finanzministeriums vom 27. März 1934. Dieser Erlass regelte die Abgabe und Verteilung von Literatur, die bei den gewaltsamen Übergriffen der Nationalsozialisten auf ihre politischen Gegner geraubt oder aufgrund der im Frühjahr und Sommer 1933 erlassenen Gesetze über den Einzug kommunistischen und sogenannten volksfeindlichen Vermögens beschlagnahmt worden war.

Zehn Monate zuvor, am 24. Mai 1933, hatte der Generaldirektor der Preußischen Staatsbibliothek, Hugo Andres Krüß, aus einen Artikel im Berliner Tageblatt erfahren, dass große Mengen sogenannter Zersetzungsliteratur bei der Berliner Polizei lagerten und in Bälde vernichtet werden sollten. Um das Interesse der Preußischen Staatsbibliothek an dieser Literatur geltend zu machen, wandte er sich umgehend an das Preußische Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung. Als Bibliothek mit einem universalen Sammelspektrum sollte die Preußische Staatsbibliothek Belegexemplare aus der Menge der zur Vernichtung bestimmten Druckerzeugnisse beanspruchen dürfen. Ihre Erwerbungsabteilung erhoffte sich, auf diesem Weg in den Besitz von Grauer Literatur, also von Literatur, die nicht in einem Verlag erschienen war, zu gelangen, da ihr Pflichtexemplarrecht sich naturgemäß nicht auf diesen Bereich erstreckte. Im Fall, dass die Titel in den Beständen der Preußischen Staatsbibliothek schon vorhanden waren, sollten die Polizeibehörden ihre Angebote an die nächstgelegene Universitätsbibliothek weiterleiten. Als die Regelungen im Frühjahr 1934 vom Preußischen Finanzministerium erlassen wurden (am 16. Juli 1934 wurde der Erlass noch einmal abgeändert), war jedoch ein großer Teil der geraubten Bücher und Druckschriften bereits an der NS-Hierarchie nahestehende Interessenten verteilt, makuliert oder verbrannt worden.

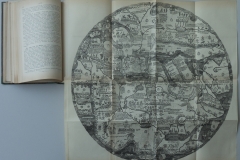

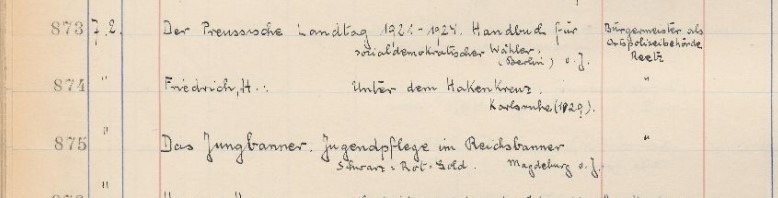

Dementsprechend sind auf den Angebotslisten der Ortpolizeibehörden jeweils nur wenige Titel verzeichnet. Im Universitätsarchiv befinden sich fünf solcher Schriftwechsel mit lokalen Polizeibehörden, und zwar mit jenen in Cottbus, Königs Wusterhausen, Hennigsdorf, Reetz in der Neumark und Falkenberg (Mark). Für den Zugang aus der Gemeinde Gassen in der Niederlausitz existiert kein Schriftwechsel, sondern nur eine Eintragung im Akzessionsjournal Dona (Geschenke) 1934.

Drei der Absender – die Amtsvorsteher in Königs Wusterhausen, Hennigsdorf und Falkenberg – beschied die Bibliotheksleitung negativ. Die angebotenen Druckschriften waren bereits vorhanden oder kamen für die Universitätsbibliothek nicht in Frage, heißt es in den Antwortscheiben. Mit der abschlägigen Antwort wurden auch die Titellisten zurückgeschickt, so dass die darin aufgeführten Schriften noch weiteren Bibliotheken angeboten werden konnten.

Von den acht angeforderten und in den Akzessionsjournalen Dona 1934 und Dona 1935 verzeichneten Werken sind heute noch sieben im Bestand des Grimm-Zentrums vorhanden; lediglich der 1923 erschienene und von Arnold Zweig eingeleitete Band mit den poetischen Schriften Georg Büchners aus Gassen musste als Verlust benannt werden. Von den sieben erhaltenen Werken lassen sich einzig die von der Ortspolizeibehörde in Cottbus zugesandten »Spartakusbriefe« aufgrund des Stempels »Kommunistische Partei Deutschlands. Ortsgruppe Cottbus« einer bestimmten Organisation zuordnen. Zwei weitere Bücher, eines aus Cottbus und eines aus Reetz, sind mit einem Namenszug gekennzeichnet. Recherchen dazu stehen noch aus. Die übrigen tragen keinen Besitzvermerk.

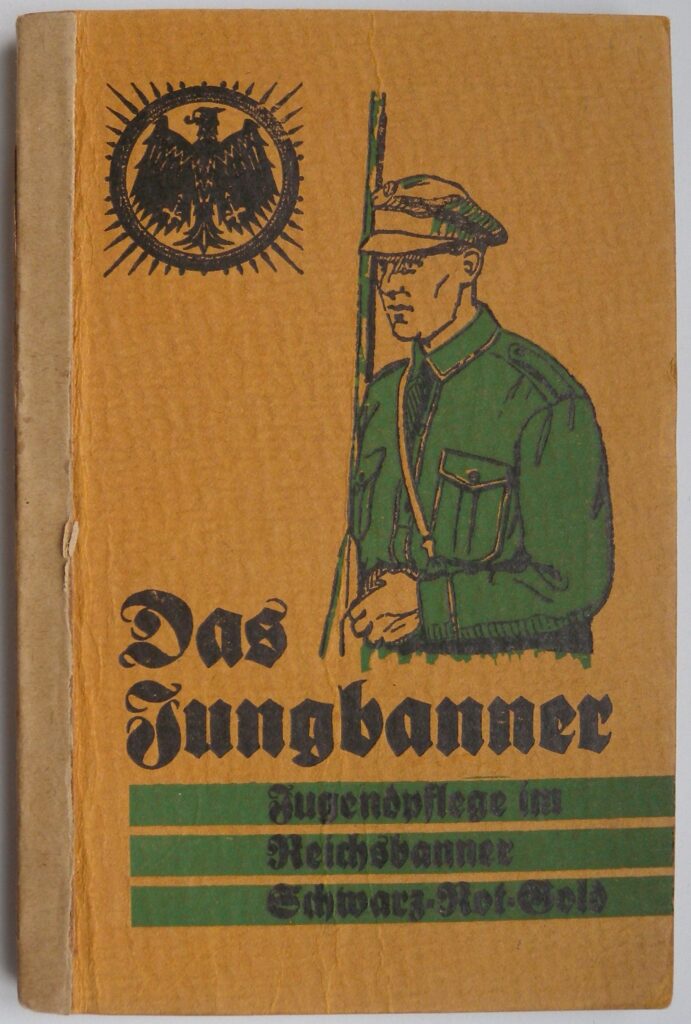

Meist, aber nicht immer, ist bei den beschlagnahmten Werken ein thematischer Bezug zu den linken politischen Parteien oder Organisationen gegeben. So ist, obwohl die SPD in dem Anschreiben des Bürgermeisters von Reetz nicht erwähnt wird, aufgrund der Titel zu vermuten, dass die Besitzer der Werke der SPD angehörten oder zumindest nahestanden.

Wie die Bleistiftvermerke in der Liste zeigen, wurde bei jedem Titel geprüft, ob die Bibliothek bereits ein entsprechendes Exemplar besaß.

der in der Universitätsbibliothek bereits vorhandenen Titel.

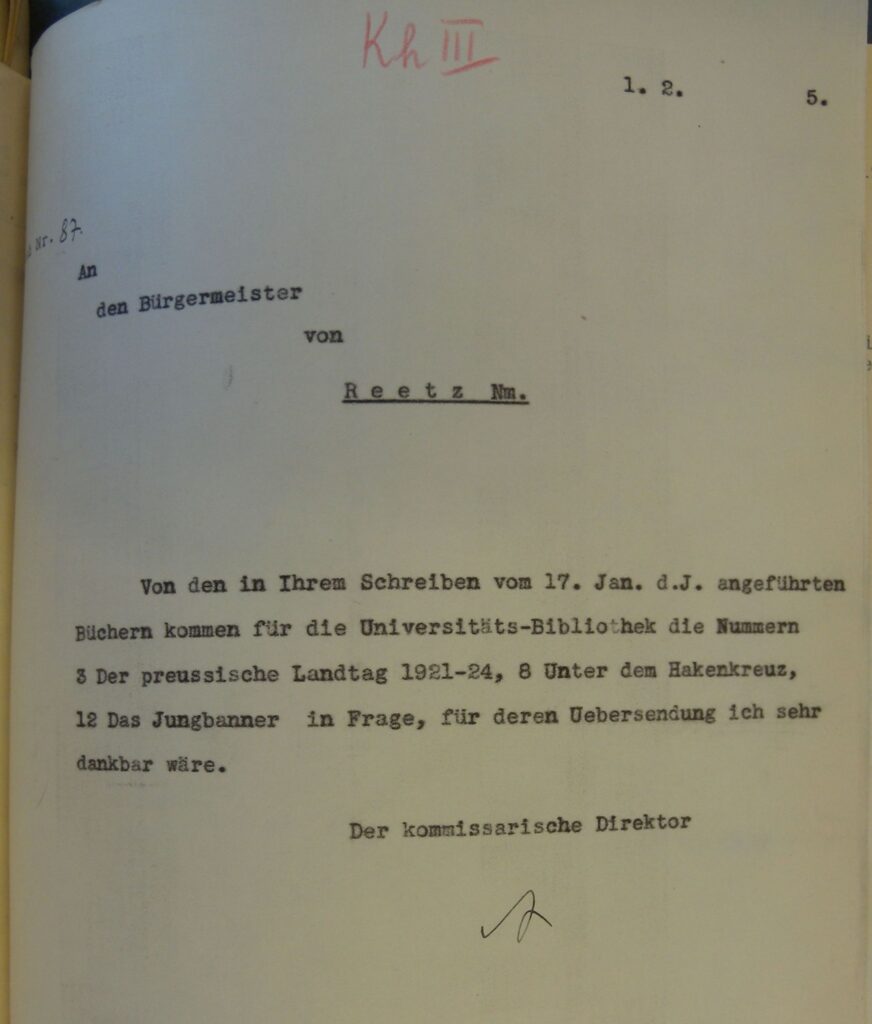

Daraufhin forderte der Direktor der Bibliothek Gustav Abb die noch nicht im Bestand vorhandenen Titel an.

Eine Woche später waren die nunmehr zugesandten Schriften in den Bestand aufgenommen.

Sofern sie als verbotene Literatur galten, wurden sie, wie der rote Klebezettel auf dem Schutzumschlag von „Das Jungbanner“ erkennen lässt, in einem gesonderten Abschnitt des Magazins aufgestellt und waren von der allgemeinen Benutzung ausgeschlossen.

Der Vorgang um die beschlagnahmten Schriften aus Reetz veranschaulicht, dass die Universitätsbibliothek Berlin mit beschlagnahmter Literatur ebenso verfuhr wie mit anderen eingehenden Geschenken. Wenn die angebotenen Titel noch nicht vorhanden waren und in das Sammelspektrum passten, wurden sie als willkommene Ergänzung des Bestands aufgenommen. Mit Zweitexemplaren belastete sich die Bibliothek ungern, es sei denn, dass sie als Tauschexemplare von Nutzen sein konnten.

#Bücherwege – Die Universitätsbibliothek untersucht derzeit ihre zwischen 1933 und 1945 zugegangenen Bücher auf Erwerbungskontexte, die auf beschlagnahmte, geraubte und erpresste Bestände in der NS-Zeit hinweisen. Die Verdachtsmomente werden flächendeckend erfasst, indem die erhaltenen Originalbestände und Erwerbungsakten systematisch durchgesehen werden. Ziel ist es, unrechtmäßige Erwerbungen zu dokumentieren und an die Anspruchsberechtigten und ihre Nachkommen zurückzugeben. Das Projekt wird bis 2024 durchgeführt und vom Deutschen Zentrum für Kulturgutverluste gefördert.

Quellen

- Universitätsarchiv der Humboldt-Universität zu Berlin, UB 01, Nr. 667.

- Akzessionsjournale der Universitätsbibliothek (https://www.digi-hub.de/viewer/image/1455693378356/48/)

- Sören Flachowsky: Die Bibliothek der Berliner Universität während der Zeit des Nationalsozialismus, Berlin 2000.

- Cornelia Briel: Beschlagnahmt, erpresst, erbeutet. NS-Raubgut, Reichstauschstelle und Preußische Staatsbibliothek zwischen 1933 und 1945, Berlin 2013.

Verfasst von: Dr. Cornelia Briel

Die Bücher des Bäckermeisters Schadow – Aufklärung im Universitätsarchiv

Im Bestand einer Bibliothek nach NS-Raubgut zu suchen, bedeutet nicht nur, unrechtmäßige Erwerbungen zu verifizieren, sondern umgekehrt auch, Verdachtsmomente aufzulösen und legale Erwerbungen zu erkennen. Verdächtig können die Erwerbungen aus unterschiedlichen Gründen sein, zum Beispiel, weil das Erscheinungsjahr schon länger zurückliegt oder weil sie von Lieferanten stammen, von denen bekannt ist, dass sie unrechtmäßig erworbene Literatur weitergaben.

In der Rubrik Dona – Geschenke – verzeichnet das Akzessionsjournal der Universitätsbibliothek für den 12. Mai 1936 den Zugang von 26 Titeln in 29 Bänden theologischer Literatur mit der Herkunftsangabe „Bäckermeister Schadow“ (D 1935.70 – D 1935.95). Die Tatsache, dass die Bücher durchweg englischsprachig und bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erschienen sind, machte, in der Kombination mit der ungewöhnlichen Herkunftsangabe, die Eintragung verdächtig und weckte überdies die Neugier. Wie kommt ein Bäckermeister zu älterer englischsprachiger Literatur?

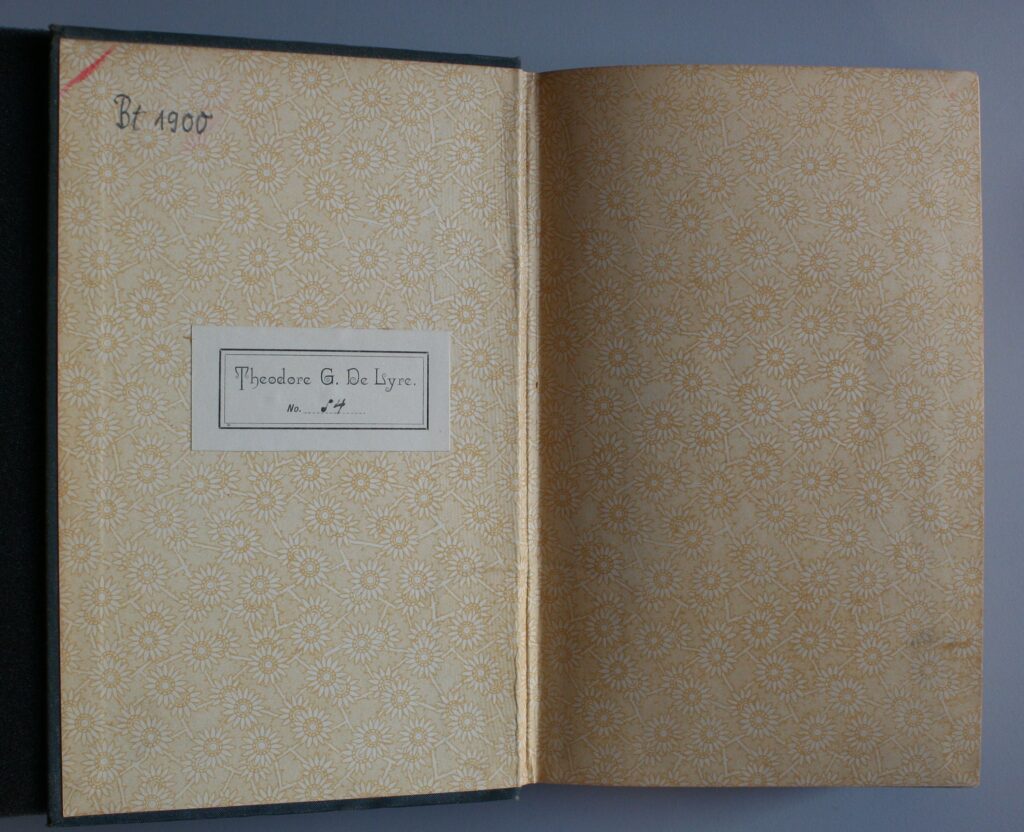

Die Suche nach den Büchern im Magazin ergab, dass alle zu der Provenienz „Bäckermeister Schadow“ gehörenden Bände im Bestand der Universitätsbibliothek heute noch vorhanden sind. Wie sich bei der Autopsie zeigte, weisen sie mehrheitlich ein Exlibris auf, das in der Exlibriskartei der Bibliothek bereits erfasst ist. Über den Eigentümer Theodore G. De Lyre ist dennoch nicht mehr bekannt als das, was der Erscheinungszeitraum, die Erscheinungsorte der Bücher und die stilistische Eigenart der von Ornamenten umspielten Schrift nahelegen: USA, zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Damit stellte sich nunmehr die Frage, wie die beiden Provenienzen, De Lyre und Schadow, zusammenhängen. Von dem Bäckermeister ließ sich, auch aufgrund einer fehlenden Ortsangabe im Akzessionsjournal, lediglich vermuten, dass er in Berlin oder im Berliner Umland lebte. Damit wäre die Recherche an ihrem – wohl nicht nur vorläufigen – Ende angelangt gewesen.

In unserem Projekt begann jedoch gleichzeitig die Durchsicht der einschlägigen Akten im Universitätsarchiv der Humboldt-Universität. Zwar sind die Akten der Universitätsbibliothek nicht vollständig überliefert und werden deshalb nicht jeden Erwerbungsvorgang aufklären können, zumal die Herkunftsgeschichte der Bücher sich in den Akten immer nur bis zu dem Zeitpunkt zurückzuverfolgen lässt, ab dem die Universitätsbibliothek involviert war. Was jedoch den Bäckermeister Schadow betrifft, waren sie hinlänglich aufschlussreich.

Die Geschichte des Zugangs beginnt in den Akten zwei Monate vor dem Eintrag ins Akzessionsjournal, am 13. März 1936. An diesem Tag bot der Bürgermeister von Mahlow, Hagena [?], dem Theologischen Seminar der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin vier Kisten mit theologischer Literatur an. Das Universitätsinstitut könne die Bücher, die er als „wertvoll“ charakterisierte, unentgeltlich übernehmen. Sie seien ihm, dem Bürgermeister – was wohl heißen sollte: der Gemeinde Mahlow – „infolge des Todesfalles eines hiesigen Einwohners […] zur Verfügung gestellt worden“. Die Kisten befänden sich bei dem Bäckermeister Schadow in Mahlow in der Bahnhofstraße 14 und könnten von dort abgeholt werden.

Das Seminar für Systematische Theologie hatte indes, nachdem man die Bücher in der Garage des Bäckermeisters durchgesehen hatte, kein Interesse an dem Angebot. Mit der Bemerkung, dass das Seminar die Verfügung über die Bücher der Universitätsbibliothek gern abtrete, reichte es Hagenas Schreiben an die Direktion der Universitätsbibliothek weiter. Daraufhin begab sich Bibliotheksrat Dr. Fritz Streichhan am 28. April nach Mahlow, um die Bücher selbst in Augenschein zu nehmen. Wie er erfuhr, stammten sie „aus dem Nachlass des in seiner Jugend als Geistlicher in den Vereinigten Staaten tätig gewesenen Pastors Fischer“. Pfarrer Fischer war also der von Hagena erwähnte verstorbene „hiesige Einwohner“. Wenngleich nach Streichhans Befinden nur wenige Bücher für die Bibliothek in Frage kamen, so verabredete er dennoch mit dem ortsansässigen Fuhrgeschäft von Fritz Guske den Transport der Bücher – und zwar aller Bücher, nicht nur jener, die die UB in ihren Bestand aufnehmen wollte – nach Berlin, der dann wohl einige Tage später stattfand. Zuvor hatte der Bäckermeister ihm gegenüber bestätigt, dass „bei Nichtübernahme durch eine Bibliothek“ die Bücher vernichtet würden.

Neben den untersuchten Monographien gingen weitere Bände in den Zeitschriftenbestand der Universitätsbibliothek ein. Die Mehrzahl der Bücher, insgesamt vier Kisten mit einem Gewicht von immerhin drei Zentnern, hat die Universitätsbibliothek vermutlich in den Tausch mit anderen Bibliotheken gegeben oder sie der Reichstauschstelle zukommen lassen.

Ob Fischer und De Lyre sich während Fischers Aufenthalt in den USA persönlich begegneten, ist nicht bekannt. Vielleicht erwarb Fischer nur De Lyres Büchersammlung und bewahrte sie sein Leben lang als theologische Wegzehrung. Einige der Bücher sind offenbar intensiv genutzt worden. In einem liegt ein Zettel mit Notizen, die wahrscheinlich von De Lyre stammen; in zweien der Bücher, die nicht das Exlibris von De Lyre tragen, lassen sich Besitzvermerke weiterer, ebenfalls amerikanischer Voreigentümer feststellen. Der Namensvermerk des Mahlower Pfarrers findet sich in keinem von ihnen.

Das vom „Deutschen Zentrum Kulturgutverluste“ bis 2025 geförderte Projekt an der Universitätsbibliothek wird systematisch die Erwerbungen aus den Jahren 1933 bis 1945 untersuchen. Weitere Informationen zum Projekt finden Sie hier.

Dr. Cornelia Briel

Quellen:

Universitätsarchiv der Humboldt-Universität zu Berlin, UB 01, Nr. 667.

Akzessionsjournale der Universitätsbibliothek

Fabelhafte Tiere erscheinen auf und in diesem Jahresbericht. Was hat ein Einhorn mit der Universitätsbibliothek zu tun? In unseren Sammlungen befindet sich das „Theatrum Universale Omnium Animalium Quadrupedum“ – eine Zusammenstellung der Mitte des 18. Jahrhunderts bekannten vierbeinigen Tiere, darunter auch mythische Wesen. Die Gestaltung des vorliegenden Jahresberichts orientiert sich an der Kollektion, die in Zusammenarbeit von HumboldtStore und Universitätsbibliothek entstand. Mehr zu den teils rätselhaften Tieren und der Kollektion erfahren Sie im Beitrag auf S. 36.

Neben der Pandemie gibt es natürlich andere spannende Themen und Projekte, über die wir berichten, wie z. B. in der Rubrik „Im Fokus“ über den ersten Open-Access-Preis an der HU und unsere Bibliothekseinführungen mittels Actionbound.

In der Rubrik „QuerBib“ gibt es u.a. Informationen zum Stand der SAP-Einführung und der digitalen Vernetzung von Universitätssammlungen sowie eine Sammlungsbeschreibung zu unseren Kollegheften.

Im Statistikteil ist deutlich sichtbar, wie coronabedingt die Nutzung einiger Services extrem nach oben geschnellt ist, während andere Angebote Einbrüche zu verzeichnen hatten.

Folgen Sie ganz mutig dem Einhorn und weiteren Tieren durch unseren Jahresbericht und lesen Sie nach, wie die UB durch dieses zweite Corona-Jahr gekommen ist:

https://edoc.hu-berlin.de/handle/18452/25883

Eine fabelhafte Lektüre des Jahresberichts 2021 wünscht Ihnen die Universitätsbibliothek

(Katharina Tollkühn)

Auch wenn die Berliner Universitätsbibliothek (heute: Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität) nicht zu den ältesten Universitätsbibliotheken Deutschlands gehört – im Vergleich: Heidelberg (1386), Leipzig (1543) oder Rostock (1569) – ist sie doch die älteste Berlins und besteht nunmehr seit 190 Jahren. Aus diesem Anlass haben wir ein kleines digitales Foto-Album zusammengestellt, das durch die Gebäude führt, in denen die UB bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts untergebracht war.

https://www.flickr.com/photos/hu-berlin-ub-sammlungen/albums/72157718612800356/with/51027779058/

Die Gründung der UB war nur unter der Maßgabe einer minimalen finanziellen Ausstattung vom König bewilligt worden. Dieser konnte sich nicht recht vorstellen, dass die Universität neben der „großen“, also Königlichen Bibliothek, eine eigene Bibliothek benötigte. Diese durfte 1831 nur „ohne Belästigung der Staats-Fonds“ eingerichtet werden. Anfallende Unkosten sollten daher aus Überschüssen, die die Universität an anderer Stelle erzielte, bestritten werden. Noch 1849 wurde auf Bitten des Ministeriums ein „Pro memoria“ über den Nutzen einer UB für notwendig erachtet. Entsprechend spartanisch war die UB einquartiert, meist in angemieteten Räumen.

Erst 1874 konnte ein, wenn auch viel zu kleines, eigenes Gebäude in der Dorotheenstraße bezogen werden – nicht zufällig in dem Jahr, in dem die Bibliothek eigenständig wurde und nicht mehr unter Oberaufsicht der Königlichen Bibliothek, der heutigen Staatsbibliothek, stand. Auch wurde das Personal spürbar erhöht. Erstmals stand auch ein eigener Erwerbungsetat zur Verfügung, der sich ebenso schnell als zu gering herausstellte. Die sich alsbald im neuen Haus zeigende Raumnot wurde seit 1900 gelindert.

Eine wirkliche Entspannung brachte erst die Errichtung des neuen Gebäudes für die Königliche Bibliothek auf dem Gelände des sogenannten Akademieviertels. Auch die Universitätsbibliothek war dort untergebracht. Ab 1910 belegte sie zunächst provisorisch den Gebäudeteil der Universitätsstraße 7, bis sie 1922 in die endgültigen Räume für die Verwaltung, Kataloge, Magazine und Benutzung in der Dorotheenstraße 81 (heute: 27) zog. Dazu gehörte der 296 Plätze umfassende große Lesesaal, der eine Handbibliothek mit schließlich über 40.000 Bänden besaß und leider im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt wurde. Das letzte Jahrhundert verbrachte die UB also zum allergrößten Teil wieder als Untermieterin in der Staatsbibliothek. Die UB zog dort erst wieder aus, als die Hausherrin Eigenbedarf anmeldete und sie den Bezug des Grimm-Zentrums in der Nachbarschaft erwartete.

Die Seminar- und Institutsbibliotheken wurden im Übrigen weit später Teil dieser Geschichte, da sie erst im Zug der Hochschulreform 1968 administrativ der „Zentralen UB“ als Zweigbibliotheken unterstellt wurden.

Autor: Henrik Hofer

Quelle: Karl Friese: Geschichte der Königlichen Universitäts-Bibliothek zu Berlin. Berlin : Reimer, 1910 (Zitat S. 27).

Im Februar 2020 endete die wahrscheinlich längste Leihfrist in der Geschichte der Universitätsbibliothek und damit ein kurioses Kapitel der Bibliotheksgeschichte, das beinahe ein Jahrhundert umfasst.

Im Jahr 1921 übernahm das damalige Ungarische Institut an der Berliner Universität, heute Fachbereich Ungarische Literatur und Kultur am Institut für Slawistik und Hungarologie, einen rd. 1500 Bände umfassenden Literaturbestand „leihweise auf 99 Jahre“ von der Universitätsbibliothek Halle.

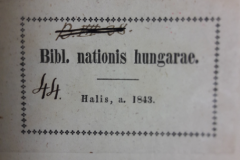

Es handelte sich bei dieser Leihgabe um einen Teil der „Bibliotheca Nationis Hungariae“, einer Sammlung des ungarischen Protestanten Georgius Michaelis Cassai (1640–1725), der Ende des 17. Jahrhunderts als Glaubensflüchtling nach Wittenberg kam und an der dortigen Universität lehrte. Cassai vermachte seine Bibliothek den ungarischen Studierenden der Universität Wittenberg. Nach seinem Tod wurde die Sammlung weiter gepflegt und ausgebaut. Neben Werken der ungarischen Literatur, darunter etlichen Unikaten, umfasste sie weitere Wissensgebiete wie Geschichte, Theologie/Kirchengeschichte und allgemein Werke mit Bezug zu Ungarn. Im Zuge der kriegerischen Auseinandersetzung des 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts erlebte die Bibliothek diverse Auslagerungen und Ortswechsel. Seit 1823 befand sie sich an der heutigen Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt in Halle (Saale).

Von überragender Bedeutung für die Erforschung der ungarischen Literatur, Geschichte und Kultur, erweckte die „Bibliotheca Nationis“ überregional Aufmerksamkeit, so auch bei dem Inhaber des 1916 in Berlin gegründeten ersten Lehrstuhls für Ungarische Sprache und Literatur (ab 1917 Ungarisches Institut), Robert Gragger. Dieser war nicht nur ein breit interessierter Literaturhistoriker mit Schwerpunkt auf deutsch-ungarischen Literatur- und Kulturbeziehungen, sondern auch ein gut vernetzter Wissenschaftsorganisator. Nicht zuletzt seiner persönlichen Bekanntschaft mit dem damaligen Minister für Wissenschaft, Kultur und Volksbildung, Prof. Carl Heinrich Becker, mag es zu verdanken gewesen sein, dass ein Vorhaben Graggers trotz aller Proteste erfolgreich war: Es gelang ihm, den für die ungarnkundliche Forschung interessantesten Teil der Bibliothek nach Berlin zu holen, wo sie der Wissenschaft besser zugutekommen sollte. Per ministeriellem Erlass vom 18.10.1920 wurde die „leihweise“ Abgabe dieser Bestände an das Berliner Ungarische Institut verfügt. Sie erfolgte im Verlauf des Jahres 1921. Die Festsetzung der Leihfrist auf „99 Jahre“ scheint dabei einer zeitgenössischen Schilderung zufolge mündlich und eher lapidar erfolgt zu sein (zitiert bei Sommer 2001, S. 51), ein schriftlicher Leihvertrag ist nicht bekannt.

In Berlin wurde die Leihgabe, die Bücher, Zeitschriftenbände und Handschriften umfasste, in die bestehende Fachbibliothek eingearbeitet. Die Bände erhielten Besitzstempel sowie neue Signaturen gemäß der vor Ort verwendeten Klassifikation. Ein nach heutigen Standards recht forsches Vorgehen – die Vermutung liegt nahe, dass sie angesichts des Zeithorizonts quasi als eigener Bestand angesehen wurden, schließlich konnten sich alle Beteiligten sicher sein, den Ablauf der Leihfrist nicht mehr persönlich zu erleben.

Der Universitäts- und Landesbibliothek Halle war schon seit gut 20 Jahren an einer vorzeitigen Rückgabe der Bestände gelegen. Da sie nur noch wenig genutzt wurden, erklärte die Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität sich in Abstimmung mit dem Fachbereich mit einer etappenweisen Rückgabe einverstanden. 2006 erfolgte die Rückgabe der Handschriftensammlung, 2007 folgten die Drucke des 17. Jahrhunderts, die in Halle im Rahmen des Projekts „Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 17. Jahrhunderts“ benötigt wurden. Ein Glücksfall war, dass der zur Leihgabe gehörende Bestand kurz zuvor von einer ungarischen Praktikantin zusammengesucht und separiert worden war – eine große Fleißarbeit, zumal zum damaligen Zeitpunkt die meisten dieser Titel noch nicht online erfasst waren. Der Großteil der Bücher und Zeitschriftenbände ging 2011 zurück nach Halle. Im Februar 2020 wurde die Rückgabe nun mit den restlichen 22 Bänden abgeschlossen. Insgesamt konnten gut 90% der Leihgabe aufgefunden und nach Halle zurückgegeben werden – angesichts möglicher Kriegsverluste ein durchaus erfreuliches Ergebnis.

Literatur:

Bucsay, Mihály: Altungarische Bücher der Ungarischen Nationalbibliothek in Halle a. d. Saale. Budapest, 1941

Sommer, Dorothea: Die Ungarische Bibliothek zu Halle – eine Geschichte von nicht geschriebenen, verschollenen, gedruckten und digitalen Katalogen. In: Thomas Bremer (Hrsg.): Grenzen überschreiten: Beiträge zur deutsch-ungarischen Kulturwissenschaft. Halle an der Saale, 2001 (Colloquium Halense; 2), S. 43-53.

Szent-Ivanyi, Béla: Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft und Ungarnkunde an der Berliner Universität. In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin 9.1959/60, Beiheft zum Jubiläumsjahrgang, S. 45-62.

Informationen zur Geschichte des Fachbereichs Ungarische Literatur und Kultur

Fotos: Dr. Anja Otto

Autorin: Dr. Anja Otto, Leiterin der Zweigbibliothek Fremdsprachliche Philologien

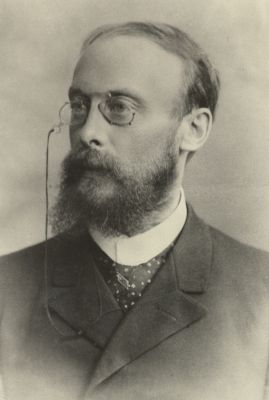

Vor hundert Jahren starb der Strafrechtswissenschaftler und Völkerrechtler Franz von Liszt. Er unterrichtete und forschte von 1898 bis 1919 als Professor an der Berliner Universität und ist der wohl berühmteste und bedeutendste Strafrechtler der Juristischen Fakultät. Seine prägnante Formel, dass das Strafgesetzbuch die „Magna Charta des Verbrechers“ sei, ist als geflügeltes Wort in die Strafrechtswissenschaft eingegangen. Er gilt als Vater des Gedankens der Spezialprävention, d. h. der Prämisse, Straftaten durch Einwirkung auf den Einzelnen zu verhindern.

Die Personalakte von Franz von Liszt befindet sich heute im Universitätsarchiv der Humboldt-Universität zu Berlin. Wer sich nicht auf den Weg nach Adlershof machen möchte, um das Original einzusehen, kann auch einen Blick auf das neu erstellte Digitalisat werfen.

Franz von Liszts international renommierte Kriminalistische Bibliothek, die sich zunächst an seinen Wirkungsstätten in Marburg und Halle befand, wurde nach seinem Ruf an die Berliner Universität in eigens dafür angemieteten Räumlichkeiten in Charlottenburg aufgestellt. Schwerpunkt der Sammlung bildeten Bücher zum internationalen Strafrecht sowie zur Reform des Gefängniswesens. 1912 schenkte von Liszt seine herausragende Bibliothek schließlich der Universität, und fünf Jahre später erfolgte der Umzug der Bestände in das Hauptgebäude unter den Linden. Auch nach seinem Tod am 21. Juni 1919 wurde die Sammlung weiter ausgebaut und umfasste 1929 ca. 30.000 Bände. Im sog. Dritten Reich wurde die Systematik der Sammlung erweitert, etwa um die Untergruppen „Rasse und Recht“ oder „Strafrecht der neueingegliederten Gebiete“. Trotz erheblicher Verluste im Zweiten Weltkrieg bliebt Liszts Kriminalistische Bibliothek in ihrem Kernbestand erhalten und ist seit 2012 in eigenen Magazinräumen im Grimm-Zentrum untergebracht.

Weitere Informationen zur Nutzung des Bestandes

Flickr-Album „Franz von Liszt“

Literaturhinweise

Helena Winterhager, Die Franz-von-Liszt-Bibliothek der Juristischen Fakultät, Jahresbericht der Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin, S . 26 – 27, https://edoc.hu-berlin.de/handle/18452/20097

Gerhard Werle/Moritz Vorbaum, Das Strafrecht an der Friedrich-Wilhelms-Universität 1871–1945, in Heinz-Elmar Tenorth (Hrsg.), Geschichte der Universität Unter den Linden 1810-2010, Akademie Verlag, Berlin 2010, S. 109–127

Findbuch des Archivs der Humboldt-Universität zu Berlin: https://www.archiv-hu-berlin.findbuch.net/php/main.php?ar_id=3775#554b20506572736f6e616c6961x10

http://allegro.ub.hu-berlin.de/portraet/

Autorin: Dr. Nadja Krüll, Leiterin der Zweigbibliothek Rechtswissenschaft

Im Dezember jährt sich der Geburtstag Theodor Fontanes zum zweihundertsten Mal. Zum wertvollen Fontane-Bestand, der sich im Eigentum der Bibliothek der Humboldt-Universität befindet, gehören natürlich vor allem schriftliche Quellen, allerdings auch einige bildliche Darstellungen, die sonst wenig Beachtung finden. Die Abteilung Historische Sammlungen nimmt den runden Geburtstag Fontanes zum Anlass, einige dieser Bilder zu zeigen.

Die Bilder werden auf der Bildplattform Flickr unter https://www.flickr.com/photos/hu-berlin-ub-sammlungen/albums/72157710783451367 präsentiert. Zu beachten sind dort bitte auch die knappe Einführung unter „200 Jahre Theodor Fontane“ sowie die kurzen erläuternden Texte, da sich sonst der Bezug zu Fontane nicht immer erschließt.

Die Universitätsbibliothek erhält Fördermittel zur Restaurierung von großformatigen Bild- und Tafelwerken

Großformatige Druckwerke und Bücher waren im 19. und frühen 20. Jh. wichtige Medien für die Vermittlung wissenschaftlicher Ergebnisse und zentral für die universitäre Lehre: Durch große Bildtafeln wurden naturkundliches Wissen, Architekturpläne, Kunstwerke oder archäologische Funde anschaulich. Die oft monumentalen Werke, etwa große Mappen mit losen Tafeln oder gewichtige Bücher im Tischformat, sind in der Bibliothek Sorgenkinder – sie benötigen eine spezielle Lagerung, eigene große Leseplätze und können schlecht transportiert werden. Aufgrund der sperrigen Handhabung und ihres Eigengewichts sind die Werke häufig stark beschädigt und ihre Erhaltung gefährdet.

Die Universitätsbibliothek führt ein Modellprojekt zur Erhaltung dieser besonderen Materialien durch und wird von der „Koordinierungsstelle für den Erhalt des schriftlichen Kulturguts (KEK)“ aus Mitteln der Bundesregierung und der Kulturstiftung der Länder gefördert.

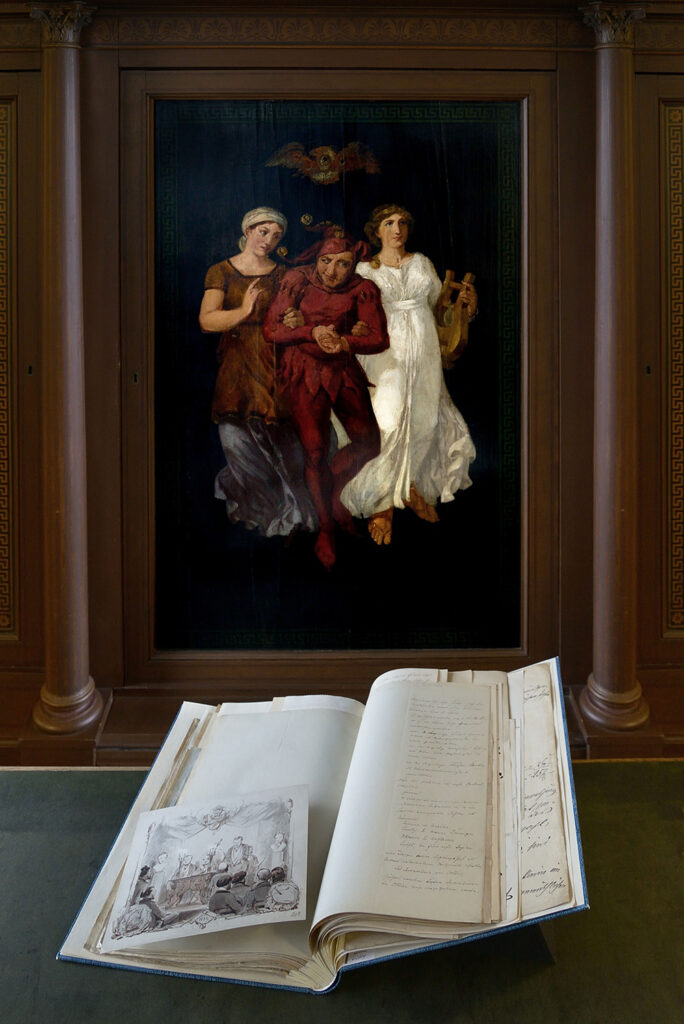

Für viele Wissenschaften sind historische Tafelwerke auch heute eine wichtige Quelle, denn sie dokumentieren beispielsweise inzwischen verschwundene Kunstwerke oder zeigen, wie historische Orte – etwa das Hohenzollernschloß – ursprünglich ausgesehen haben. Auch medien- und kulturgeschichtlich sind die Tafelwerke aufschlussreich, denn im 19. Jahrhundert entwickelte sich auf dem Gebiet der Fotografie eine Vielfalt von Druck- und Reproduktionstechniken, die bei hochwertigen Bildtafeln zum Einsatz kamen. Im Mittelpunkt des Projekts stehen seltene Werke, die im Bezug zur Geschichte Berlins und Preußens stehen und deren kulturelle Identität dokumentieren – etwa historische Gebäude oder die großen öffentlichen Kunstsammlungen.

Exemplarisch werden etwa zehn herausragende historische Objekte restauriert sowie die Lagerung der „Riesen“ neu geplant. Auch erhalten 100 Objekte eine Verpackung aus speziellem Archivkarton, welche vor Staub und weiteren Schäden schützt. Bei den Arbeiten müssen mindestens zwei Personen zusammenarbeiten – alleine können viele Werke kaum bewegt werden. Die fachgerechte Restaurierung erfolgt durch externe Spezialisten. Der Modellcharakter des Projekts besteht darin, dass unterschiedliche Materialarten, z.B. gebundene, gefaltete oder lose Blätter, exemplarisch ausgewählt werden und die jeweils beste Lösung erarbeitet wird. Ein Workshop zum Abschluss des Projekts wird das Bibliothekspersonal auf den neuesten Wissensstand bringen, wie die Großformate langfristig erhalten werden können.

Dr. Yong-Mi Rauch

© Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin. Fotos: Yong-Mi Rauch

Kontakt

Frau Dr. Yong-Mi Rauch

Universitätsbibliothek

030-2093-99280

Immer wieder tauchen in Bibliotheken Bücher auf, die anhand ihres Besitzstempels als “fremde” Bücher identifiziert werden. Dies geschah vor einiger Zeit auch in der Nationalen Wissenschaftlichen Bibliothek in Tiflis: ein Band der schwedischen Zeitschrift “Ymer” wurde entdeckt und anhand des Stempels “Geographisches Institut der Universität Berlin” der Humboldt-Universität zu Berlin zugeordnet. Es gelangte nach dem Zweiten Weltkrieg in die Sowjetunion und kam so in den Besitz der Nationalen Wissenschaftlichen Bibliothek von Tiflis (Georgien).

In diesem speziellen Fall fand nun ein einzelner Band seinen Weg zurück in die ursprünglich besitzende Bibliothek, insgesamt wurden allerdings seit den Abkommen zur Rückgabe von “Beutebüchern” 1993 über 76.000 Bücher aus Georgien zurück nach Deutschland gebracht, darunter auch viele Bände der “Fortschritte der Physik”, die 2008 der UB in feierlichem Rahmen übergeben wurden.

Mit diesem Service können Sie urheberrechtsfreie Bücher digitalisieren lassen. Bestellen Sie ganz einfach über das Online-Formular. Sie erhalten eine pdf-Datei mit Volltextrecherche zum Download sowie auf Wunsch auch eine CD-Rom. Soll es ein Geschenk sein? Bestellen Sie einen Reprint. Das gewünschte Buch wird als klassisches Paperback gedruckt und Ihnen zugeschickt.

Neu:

Sie brauchen eine Druckvorlage? Kein Problem: Bestellen Sie hochauflösende Einzelbilder und Sie erhalten JPEG oder TIFF Dateien mit mindestens 300 dpi.

Die Bezahlung ist ganz einfach: Im Internet per Kreditkarte, Maestro oder Paypal oder per Rechnung.

Der EOD-Service – „E-Books on demand“– ist ein kooperatives Angebot europäischer Bibliotheken.

Weitere Informationen & Kontakt:

https://www.ub.hu-berlin.de/de/bibliothek-benutzen/digitalisierung-eod

Humboldt-Universität zu Berlin

Universitätsbibliothek

Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum

Historische Sammlungen / eod-Service

Telefon: +49 30 2093-99213, -99284

E-Mail: eod.admin@ub.hu-berlin.de