Die Angebote der Ortspolizeibehörden an die Universitätsbibliothek – beschlagnahmte Literatur im Geschäftsgang

In der zweiten Hälfte des Jahres 1934 und zu Beginn des Jahres 1935 erhielt die Universitätsbibliothek der Friedrich-Wilhelms-Universität – heute Humboldt-Universität – von nachweislich sechs preußischen Ortspolizeibehörden das Angebot, in deren Besitz befindliche beschlagnahmte Literatur zu übernehmen. In den Gemeinden war es jeweils der Bürgermeister, der als Ortspolizeibehörde fungierte. Die Universitätsbibliothek der Berliner Universität profitierte hier von einem Erlass des Preußischen Finanzministeriums vom 27. März 1934. Dieser Erlass regelte die Abgabe und Verteilung von Literatur, die bei den gewaltsamen Übergriffen der Nationalsozialisten auf ihre politischen Gegner geraubt oder aufgrund der im Frühjahr und Sommer 1933 erlassenen Gesetze über den Einzug kommunistischen und sogenannten volksfeindlichen Vermögens beschlagnahmt worden war.

Zehn Monate zuvor, am 24. Mai 1933, hatte der Generaldirektor der Preußischen Staatsbibliothek, Hugo Andres Krüß, aus einen Artikel im Berliner Tageblatt erfahren, dass große Mengen sogenannter Zersetzungsliteratur bei der Berliner Polizei lagerten und in Bälde vernichtet werden sollten. Um das Interesse der Preußischen Staatsbibliothek an dieser Literatur geltend zu machen, wandte er sich umgehend an das Preußische Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung. Als Bibliothek mit einem universalen Sammelspektrum sollte die Preußische Staatsbibliothek Belegexemplare aus der Menge der zur Vernichtung bestimmten Druckerzeugnisse beanspruchen dürfen. Ihre Erwerbungsabteilung erhoffte sich, auf diesem Weg in den Besitz von Grauer Literatur, also von Literatur, die nicht in einem Verlag erschienen war, zu gelangen, da ihr Pflichtexemplarrecht sich naturgemäß nicht auf diesen Bereich erstreckte. Im Fall, dass die Titel in den Beständen der Preußischen Staatsbibliothek schon vorhanden waren, sollten die Polizeibehörden ihre Angebote an die nächstgelegene Universitätsbibliothek weiterleiten. Als die Regelungen im Frühjahr 1934 vom Preußischen Finanzministerium erlassen wurden (am 16. Juli 1934 wurde der Erlass noch einmal abgeändert), war jedoch ein großer Teil der geraubten Bücher und Druckschriften bereits an der NS-Hierarchie nahestehende Interessenten verteilt, makuliert oder verbrannt worden.

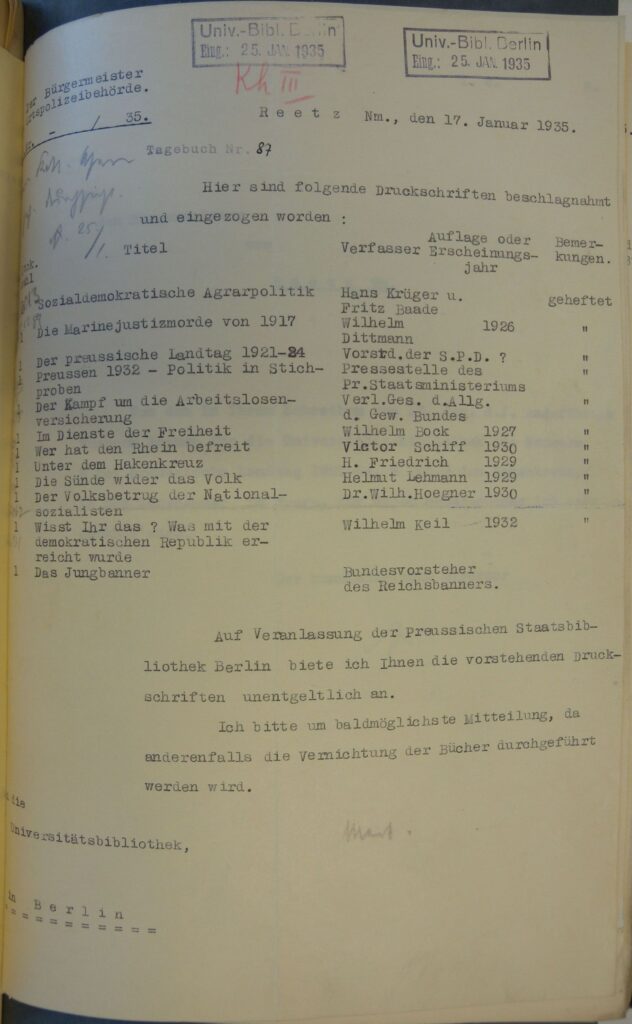

Dementsprechend sind auf den Angebotslisten der Ortpolizeibehörden jeweils nur wenige Titel verzeichnet. Im Universitätsarchiv befinden sich fünf solcher Schriftwechsel mit lokalen Polizeibehörden, und zwar mit jenen in Cottbus, Königs Wusterhausen, Hennigsdorf, Reetz in der Neumark und Falkenberg (Mark). Für den Zugang aus der Gemeinde Gassen in der Niederlausitz existiert kein Schriftwechsel, sondern nur eine Eintragung im Akzessionsjournal Dona (Geschenke) 1934.

Drei der Absender – die Amtsvorsteher in Königs Wusterhausen, Hennigsdorf und Falkenberg – beschied die Bibliotheksleitung negativ. Die angebotenen Druckschriften waren bereits vorhanden oder kamen für die Universitätsbibliothek nicht in Frage, heißt es in den Antwortscheiben. Mit der abschlägigen Antwort wurden auch die Titellisten zurückgeschickt, so dass die darin aufgeführten Schriften noch weiteren Bibliotheken angeboten werden konnten.

Von den acht angeforderten und in den Akzessionsjournalen Dona 1934 und Dona 1935 verzeichneten Werken sind heute noch sieben im Bestand des Grimm-Zentrums vorhanden; lediglich der 1923 erschienene und von Arnold Zweig eingeleitete Band mit den poetischen Schriften Georg Büchners aus Gassen musste als Verlust benannt werden. Von den sieben erhaltenen Werken lassen sich einzig die von der Ortspolizeibehörde in Cottbus zugesandten »Spartakusbriefe« aufgrund des Stempels »Kommunistische Partei Deutschlands. Ortsgruppe Cottbus« einer bestimmten Organisation zuordnen. Zwei weitere Bücher, eines aus Cottbus und eines aus Reetz, sind mit einem Namenszug gekennzeichnet. Recherchen dazu stehen noch aus. Die übrigen tragen keinen Besitzvermerk.

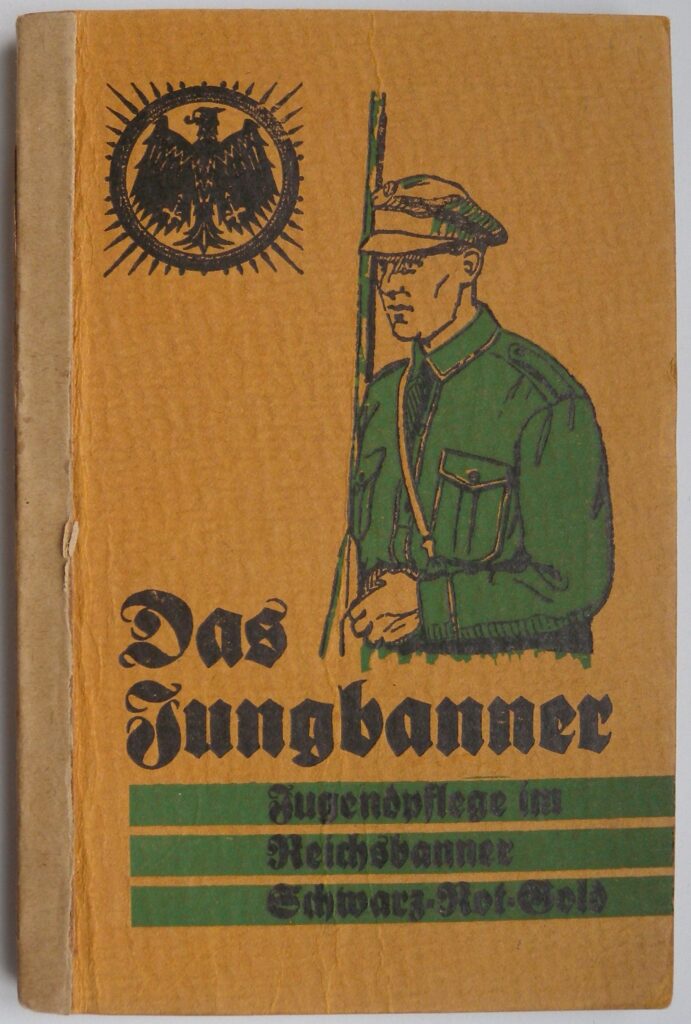

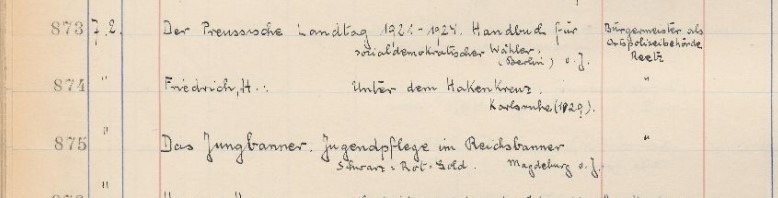

Meist, aber nicht immer, ist bei den beschlagnahmten Werken ein thematischer Bezug zu den linken politischen Parteien oder Organisationen gegeben. So ist, obwohl die SPD in dem Anschreiben des Bürgermeisters von Reetz nicht erwähnt wird, aufgrund der Titel zu vermuten, dass die Besitzer der Werke der SPD angehörten oder zumindest nahestanden.

Wie die Bleistiftvermerke in der Liste zeigen, wurde bei jedem Titel geprüft, ob die Bibliothek bereits ein entsprechendes Exemplar besaß.

der in der Universitätsbibliothek bereits vorhandenen Titel.

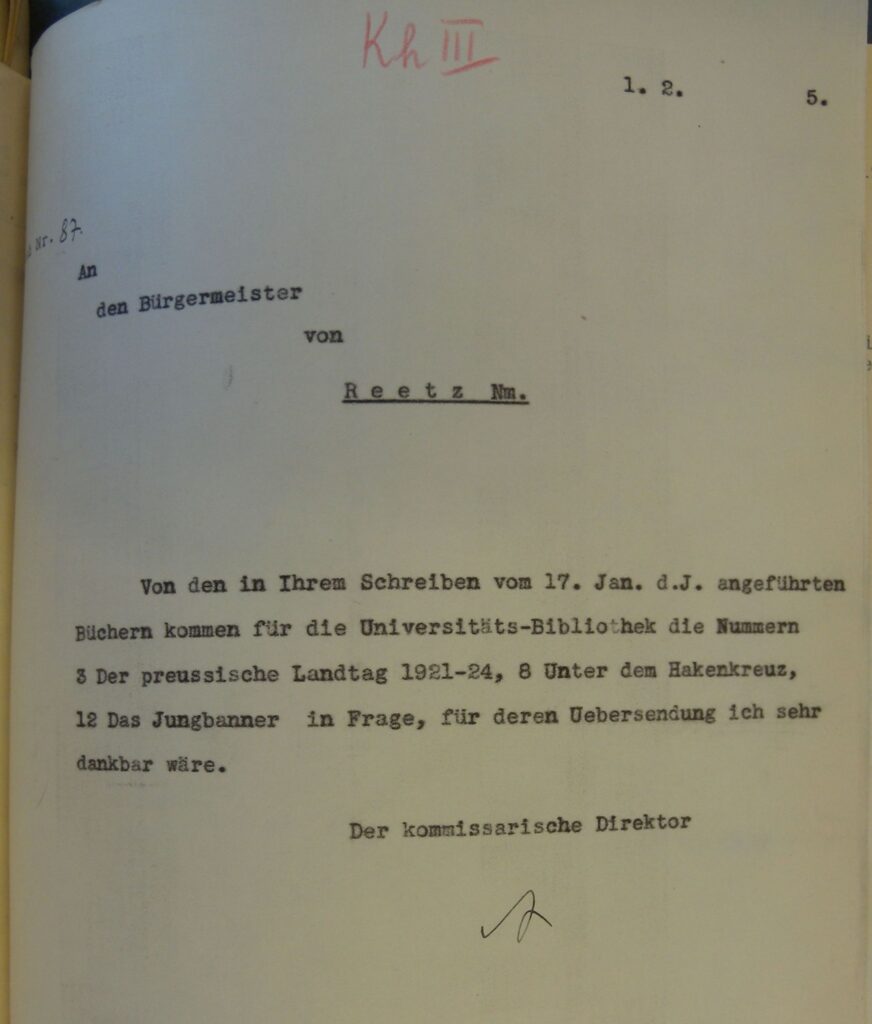

Daraufhin forderte der Direktor der Bibliothek Gustav Abb die noch nicht im Bestand vorhandenen Titel an.

Eine Woche später waren die nunmehr zugesandten Schriften in den Bestand aufgenommen.

Sofern sie als verbotene Literatur galten, wurden sie, wie der rote Klebezettel auf dem Schutzumschlag von „Das Jungbanner“ erkennen lässt, in einem gesonderten Abschnitt des Magazins aufgestellt und waren von der allgemeinen Benutzung ausgeschlossen.

Der Vorgang um die beschlagnahmten Schriften aus Reetz veranschaulicht, dass die Universitätsbibliothek Berlin mit beschlagnahmter Literatur ebenso verfuhr wie mit anderen eingehenden Geschenken. Wenn die angebotenen Titel noch nicht vorhanden waren und in das Sammelspektrum passten, wurden sie als willkommene Ergänzung des Bestands aufgenommen. Mit Zweitexemplaren belastete sich die Bibliothek ungern, es sei denn, dass sie als Tauschexemplare von Nutzen sein konnten.

#Bücherwege – Die Universitätsbibliothek untersucht derzeit ihre zwischen 1933 und 1945 zugegangenen Bücher auf Erwerbungskontexte, die auf beschlagnahmte, geraubte und erpresste Bestände in der NS-Zeit hinweisen. Die Verdachtsmomente werden flächendeckend erfasst, indem die erhaltenen Originalbestände und Erwerbungsakten systematisch durchgesehen werden. Ziel ist es, unrechtmäßige Erwerbungen zu dokumentieren und an die Anspruchsberechtigten und ihre Nachkommen zurückzugeben. Das Projekt wird bis 2024 durchgeführt und vom Deutschen Zentrum für Kulturgutverluste gefördert.

Quellen

- Universitätsarchiv der Humboldt-Universität zu Berlin, UB 01, Nr. 667.

- Akzessionsjournale der Universitätsbibliothek (https://www.digi-hub.de/viewer/image/1455693378356/48/)

- Sören Flachowsky: Die Bibliothek der Berliner Universität während der Zeit des Nationalsozialismus, Berlin 2000.

- Cornelia Briel: Beschlagnahmt, erpresst, erbeutet. NS-Raubgut, Reichstauschstelle und Preußische Staatsbibliothek zwischen 1933 und 1945, Berlin 2013.

Verfasst von: Dr. Cornelia Briel

Die Bücher des Bäckermeisters Schadow – Aufklärung im Universitätsarchiv

Im Bestand einer Bibliothek nach NS-Raubgut zu suchen, bedeutet nicht nur, unrechtmäßige Erwerbungen zu verifizieren, sondern umgekehrt auch, Verdachtsmomente aufzulösen und legale Erwerbungen zu erkennen. Verdächtig können die Erwerbungen aus unterschiedlichen Gründen sein, zum Beispiel, weil das Erscheinungsjahr schon länger zurückliegt oder weil sie von Lieferanten stammen, von denen bekannt ist, dass sie unrechtmäßig erworbene Literatur weitergaben.

In der Rubrik Dona – Geschenke – verzeichnet das Akzessionsjournal der Universitätsbibliothek für den 12. Mai 1936 den Zugang von 26 Titeln in 29 Bänden theologischer Literatur mit der Herkunftsangabe „Bäckermeister Schadow“ (D 1935.70 – D 1935.95). Die Tatsache, dass die Bücher durchweg englischsprachig und bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erschienen sind, machte, in der Kombination mit der ungewöhnlichen Herkunftsangabe, die Eintragung verdächtig und weckte überdies die Neugier. Wie kommt ein Bäckermeister zu älterer englischsprachiger Literatur?

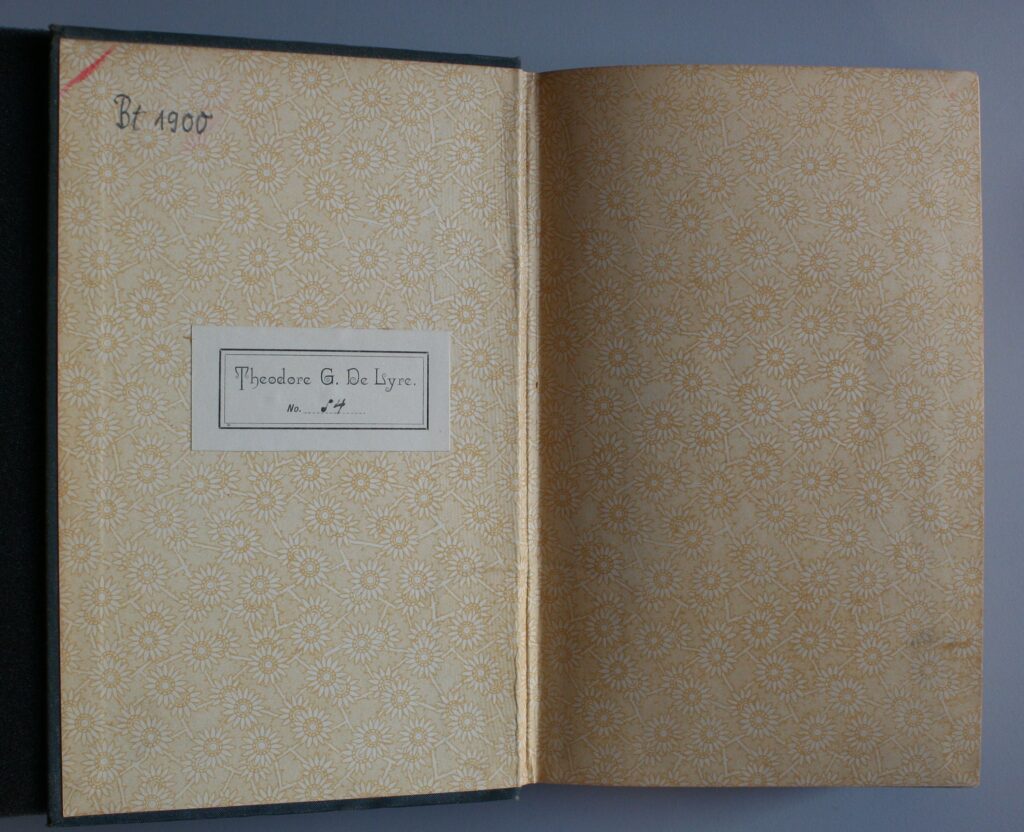

Die Suche nach den Büchern im Magazin ergab, dass alle zu der Provenienz „Bäckermeister Schadow“ gehörenden Bände im Bestand der Universitätsbibliothek heute noch vorhanden sind. Wie sich bei der Autopsie zeigte, weisen sie mehrheitlich ein Exlibris auf, das in der Exlibriskartei der Bibliothek bereits erfasst ist. Über den Eigentümer Theodore G. De Lyre ist dennoch nicht mehr bekannt als das, was der Erscheinungszeitraum, die Erscheinungsorte der Bücher und die stilistische Eigenart der von Ornamenten umspielten Schrift nahelegen: USA, zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Damit stellte sich nunmehr die Frage, wie die beiden Provenienzen, De Lyre und Schadow, zusammenhängen. Von dem Bäckermeister ließ sich, auch aufgrund einer fehlenden Ortsangabe im Akzessionsjournal, lediglich vermuten, dass er in Berlin oder im Berliner Umland lebte. Damit wäre die Recherche an ihrem – wohl nicht nur vorläufigen – Ende angelangt gewesen.

In unserem Projekt begann jedoch gleichzeitig die Durchsicht der einschlägigen Akten im Universitätsarchiv der Humboldt-Universität. Zwar sind die Akten der Universitätsbibliothek nicht vollständig überliefert und werden deshalb nicht jeden Erwerbungsvorgang aufklären können, zumal die Herkunftsgeschichte der Bücher sich in den Akten immer nur bis zu dem Zeitpunkt zurückzuverfolgen lässt, ab dem die Universitätsbibliothek involviert war. Was jedoch den Bäckermeister Schadow betrifft, waren sie hinlänglich aufschlussreich.

Die Geschichte des Zugangs beginnt in den Akten zwei Monate vor dem Eintrag ins Akzessionsjournal, am 13. März 1936. An diesem Tag bot der Bürgermeister von Mahlow, Hagena [?], dem Theologischen Seminar der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin vier Kisten mit theologischer Literatur an. Das Universitätsinstitut könne die Bücher, die er als „wertvoll“ charakterisierte, unentgeltlich übernehmen. Sie seien ihm, dem Bürgermeister – was wohl heißen sollte: der Gemeinde Mahlow – „infolge des Todesfalles eines hiesigen Einwohners […] zur Verfügung gestellt worden“. Die Kisten befänden sich bei dem Bäckermeister Schadow in Mahlow in der Bahnhofstraße 14 und könnten von dort abgeholt werden.

Das Seminar für Systematische Theologie hatte indes, nachdem man die Bücher in der Garage des Bäckermeisters durchgesehen hatte, kein Interesse an dem Angebot. Mit der Bemerkung, dass das Seminar die Verfügung über die Bücher der Universitätsbibliothek gern abtrete, reichte es Hagenas Schreiben an die Direktion der Universitätsbibliothek weiter. Daraufhin begab sich Bibliotheksrat Dr. Fritz Streichhan am 28. April nach Mahlow, um die Bücher selbst in Augenschein zu nehmen. Wie er erfuhr, stammten sie „aus dem Nachlass des in seiner Jugend als Geistlicher in den Vereinigten Staaten tätig gewesenen Pastors Fischer“. Pfarrer Fischer war also der von Hagena erwähnte verstorbene „hiesige Einwohner“. Wenngleich nach Streichhans Befinden nur wenige Bücher für die Bibliothek in Frage kamen, so verabredete er dennoch mit dem ortsansässigen Fuhrgeschäft von Fritz Guske den Transport der Bücher – und zwar aller Bücher, nicht nur jener, die die UB in ihren Bestand aufnehmen wollte – nach Berlin, der dann wohl einige Tage später stattfand. Zuvor hatte der Bäckermeister ihm gegenüber bestätigt, dass „bei Nichtübernahme durch eine Bibliothek“ die Bücher vernichtet würden.

Neben den untersuchten Monographien gingen weitere Bände in den Zeitschriftenbestand der Universitätsbibliothek ein. Die Mehrzahl der Bücher, insgesamt vier Kisten mit einem Gewicht von immerhin drei Zentnern, hat die Universitätsbibliothek vermutlich in den Tausch mit anderen Bibliotheken gegeben oder sie der Reichstauschstelle zukommen lassen.

Ob Fischer und De Lyre sich während Fischers Aufenthalt in den USA persönlich begegneten, ist nicht bekannt. Vielleicht erwarb Fischer nur De Lyres Büchersammlung und bewahrte sie sein Leben lang als theologische Wegzehrung. Einige der Bücher sind offenbar intensiv genutzt worden. In einem liegt ein Zettel mit Notizen, die wahrscheinlich von De Lyre stammen; in zweien der Bücher, die nicht das Exlibris von De Lyre tragen, lassen sich Besitzvermerke weiterer, ebenfalls amerikanischer Voreigentümer feststellen. Der Namensvermerk des Mahlower Pfarrers findet sich in keinem von ihnen.

Das vom „Deutschen Zentrum Kulturgutverluste“ bis 2025 geförderte Projekt an der Universitätsbibliothek wird systematisch die Erwerbungen aus den Jahren 1933 bis 1945 untersuchen. Weitere Informationen zum Projekt finden Sie hier.

Dr. Cornelia Briel

Quellen:

Universitätsarchiv der Humboldt-Universität zu Berlin, UB 01, Nr. 667.

Akzessionsjournale der Universitätsbibliothek