von Victoria Klärner, Vera Klauser Soldá und Henrik Scholle

Niemand kann zwei Herren dienen: Entweder er wird den einen hassen und den andern lieben, oder er wird an dem einen hängen und den andern verachten.

Matthäus 6,24

Die Kooperation von Kirche und Staat zur Zeit des Nationalsozialismus zeigt, dass dieses Bekenntnis nicht immer auch umgesetzt wurde. Beide Institutionen verband eine enge Kooperation; angesichts des Zitats wird somit ein gewisses Konfliktpotenzial deutlich. Obwohl die Zeit des Nationalsozialismus bis heute umfassend erforscht wurde und die Kenntnis über die systematische Verfolgung der Juden zum Allgemeinwissen zählt, ist das bezüglich der Zusammenarbeit von NS und Kirche nicht immer der Fall. Es gibt kaum ein Bewusstsein dafür, inwiefern und vor allem auch, dass die evangelische Kirche überhaupt in das System integriert war.

Diese Tatsache war ausschlaggebend für uns, das Thema als Einführung aufzubereiten, um eine Grundlage für die weitere Beschäftigung mit diesem häufig vernachlässigten Teil der Kirchengeschichte zu schaffen. Dabei haben wir uns bemüht, eine objektive und kritische Sichtweise einzunehmen und zudem eine besondere Art der Wissensvermittlung gewählt, um das Thema zugänglicher zu machen und von anderen Darstellungen abzuheben.

Wir, das sind übrigens: Victoria Klärner (Master Deutsche Literatur, HU), Vera Klauser Soldá (Master Deutsche Literatur, HU) und Henrik Scholle (Bachelor Geschichts- und Sozialwissenschaften, HU). Verantwortlich für Layout und grafische Gestaltung ist Johanna Groß (Bachelor Grafikdesign und Visuelle Kommunikation, HMKW Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft).

Broschüre: Schuld – Mitschuld – Unschuld. Die evangelische Kirche im Nationalsozialismus (PDF, ca. 10MB)

Dieser Beitrag wurde leicht verändert und von seinem ursprünglichen Erscheinungsdatum 2022 auf 2023 datiert, nachdem die Broschüre nach langen Vorarbeiten als PDF-Version zur Verfügung stand.

von Johan Wagner

„DIE WEISSE ROSE“ als „Claim“ für „Querdenker“-Sticker – antisemitisch? (c) J. Wagner

„DIE WEISSE ROSE“ als „Claim“ für Querdenker-Sticker, die im Straßenraum von Berlin des Jahres 2022 auftauchen. Ist das Antisemitismus? Sicher ist: Antisemitismus in den sozialen Medien nimmt in Europa derzeit stark zu, eine Studie der Europäischen Union ermittelte zwischen den Vor-Pandemiemonaten Januar und Februar 2020 und dem Pandemiejahr 2021 eine siebenfache Steigerung von antisemitischen Schlagworten in französischsprachigen Sozialmedien-Accounts, eine sogar 13-fache Steigerung in deutschsprachigen Sozialmedien-Accounts (vor allem im Messengerdienst Telegram).[1] Wie starken Anteil daran hat religiös motivierter Antisemitismus und was hat dies mit unzureichend aufgearbeiteter Versagensgeschichte der Kirche zu tun? Gibt es auch deshalb immer wieder antisemitische Vorfälle auch im kirchlichen Bereich?[2] Auch dieser Blogbeitrag kann zu diesen schwierig zu beantwortenden Fragen nur Anhaltspunkte liefern, die gleichwohl den Vorteil haben, dass Sie weiterhin insbesondere in der Region Berlin-Brandenburg präsent erscheinen. Es gibt Hinweise, dass christlich-religiös motivierte alte Vorurteile in der Pandemie vermehrt sichtbar werden. So zitiert die genannte Studie eine französische, fundamentalistisch-christliche Facebook-Seite mit einem wütenden Angriff auf die vermeintlichen Verschwörer hinter der Pandemieentwicklung und der Eindämmungsmaßnahmen: „[…] ihre [die der „Juden“, JW] Impfstoffe voll von […] Unreinheiten aller Arten.“[3] Im Zusammenhang der Corona-Proteste spricht der Beauftragte der Landesregierung gegen Antisemitismus in Baden-Württemberg, Michael Blume im Experteninterview einer weiteren Studie von einem „libertären Antisemitismus“.[4] Die Autor:innen halten in der Studie fest, dass Christ:innen keine prägende Stellung in der „Querdenken“-Bewegung eingenommen haben.[5]

Antisemitismus bleibt ein Thema,

zu dem es stapelweise „Lesestoff“ gibt. (c) J. Wagner

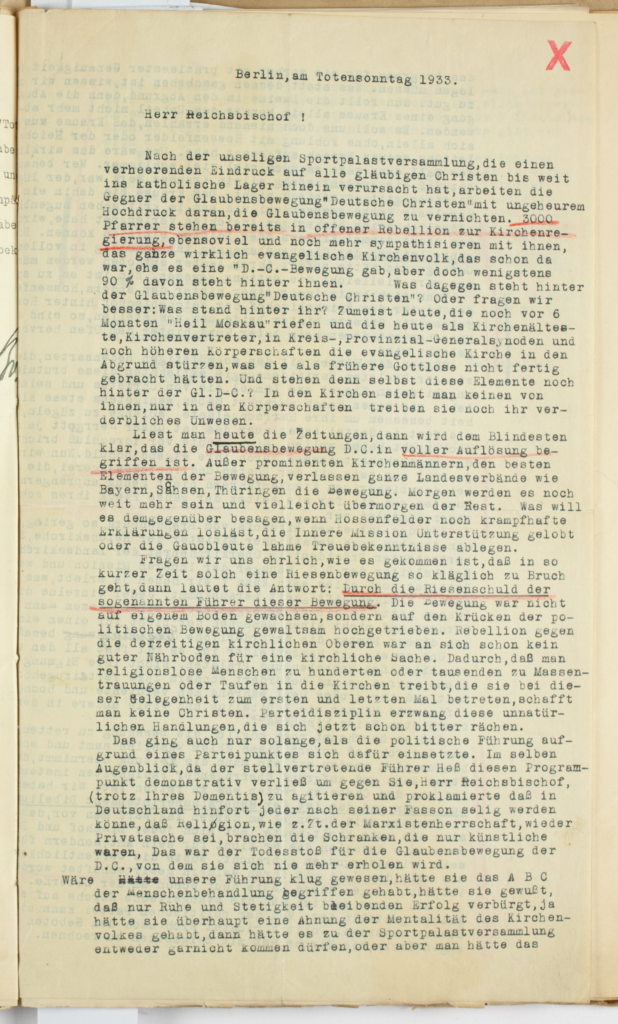

Ein anonymer Brief von 1933

Im Zentrum dieses Blogbeitrags steht ein anonymer Beschwerdebriefs vom Totensonntag 1933.[6] Alle Kirchen- und Partei-Gremien und auch prominente Vertreter werden in dem anonymen Schreiben angegriffen und beleidigt.

Erste Seite des anonym verfassten Beschwerdebriefs, ELAB 11/3800, „Schülke, Otto“.

Sogar der „Reichsbischof“, der mit „Herr Reichsbischof !“ adressiert wird, wird hart kritisiert:

„Im selben Augenblick, da der stellvertretende Führer [Rudolf] Heß diesen Programmpunkt [eines „positiven Christentums“] demonstrativ verließ um gegen Sie, Herr Reichsbischof (trotz Ihres Dementis) zu agititeren und proklamierte daß in Deutschland hinfort jeder nach seiner Fasson selig werden könne, daß Religion, wie z. Zt. der Marxistenherrschaft, wieder Privatsache sei, brachen die Schranken, die nur künstliche waren […].“[7]

Gegen Ende wird der „Reichsjugendführer“, Baldur von Schirach, frontal attackiert:

„Was soll aus unserer Jugend werden unter der Führung des Gottlosen, der sich Baldur von Schirach nennt, in Wirklichkeit aber „Fritz Moll“ heißen soll. Ein politischer Hochstapler. […]“[8]

Nur der abgesetzte Generalsuperintendent der Kurmark, Otto Dibelius, wird als Beispiel der Standhaftigkeit gegenüber der Tagespolitik und dem Duckmäusertum sowie der Überzeichnung nationalsozialistisch-christlicher Doppelgläubigkeit gewählt.

„Und so wie mit [Joachim] Hossenfelder [Pfarrer und einer der führenden „Deutschen Christen“] ist es mit fast all den anderen Bischöfen, Pröbsten und Prälaten. Nicht ihre Eignung hat diese Herren ge- und befördert, sondern ihre Parteizugehörigkeit und ihr großes Maul, während man verdiente und hochqualifizierte Männer wie D. Dibelius und viele andere in der brutalsten Weise hinauswarf.“[9]

Es ist dem kurzen Format eines Blogbeitrags geschuldet, dass von dieser Eloge auf Dibelius eine direkte Überleitung auf den „Tag von Potsdam“ folgt, einer der Tiefpunkte in seiner Biographie. Persönlichkeiten sind – wie auch lieux de mémoire – oft vielschichtig. Die Knappheit erfordert hier eine Konzentration auf eine oft unterrepräsentierte Seite des späteren ersten Bischofs der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg.

Ein umstrittener „hochqualifizierter“ Mann

Otto Dibelius ist umstritten, weil er antisemitische Positionen lange vertreten hat. Dafür steht auch der „Tag von Potsdam“, bei dem die Garnisonkirche Potsdam als preußischer Erinnerungsort für die zeremonielle Auftaktveranstaltung eine wichtige Rolle spielte. Vor der Konstituierung des am 5. März 1933 gewählten Reichstags hielt hier Adolf Hitler als Reichskanzler seine Regierungserklärung. Zuvor hatte bei einem evangelischen Gottesdienst in St. Nikolai Dibelius gepredigt und sich im Sinne der Zwei-Regimente-Lehre hinter die Vorstellung „nationaler Einheit“ gestellt.[10]

Der Wiederaufbau des Garnisonkirchen-Turms ist wegen des „Tages von Potsdam“ umstritten. Im Vordergrund zu sehen sind die Dekorationselemente der Turmspitze. Heute sollen sie einladen zur differenzierenden Erinnerung an ambivalente deutsche Geschichte. Dies hat auch das Potential einer zeitgemäßeren Erinnerung an Otto Dibelius. Am Bauzaun finden sich Plakate der Kampagne https://tut-der-seele-gut.info, darunter„Antisemitismus schadet der Seele“. (c) J. Wagner

Gleichzeitig erscheint er weiterhin als selbsternannter Bischof und Kämpfer für die westliche freiheitliche Welt im Kalten Krieg als Symbol in Berlin. So wird der Lichteffekt eines Kreuzsymbols auf dem Berliner Fernsehturm im Berliner Volksmund als „Dibelius‘ Rache“ bezeichnet.[11] Im diesem Licht lautet die Leitfrage:

Inwieweit waren antisemitische Positionen innerkirchlich Normalität, dass Otto Dibelius als innerkirchliche Opposition zu übersteigertem nationalsozialistischen Reformeifer à la Joachim Hossenfelder fungieren konnte?[12]

Die Beziehung von Antisemitismus und Protestantismus ist auch fast 90 Jahre nach dem anonymen Brief etwas, dass sich zu betrachten lohnt. 2019 wurde von den Evangelischen Akademien in Deutschland die Broschüre „Antisemitismus und Protestantismus. Impulse zur Selbstreflektion“ herausgebracht. Darin heißt es, es sei „zu fragen, welche Fundamente protestantischer Weltdeutung und Identität dazu geführt haben, dass der Protestantismus zum tragenden Milieu des modern werdenden Antisemitismus im 19. Jahrhundert werden konnte.“ Mit Michael Wildt möchte ich ergänzen und zuspitzen: „Ich befürchte, dass wir uns mittlerweile erinnerungspolitisch gemütlich und selbstzufrieden eingerichtet haben im Zivilisationsbruch.“[13] Es geht mir in diesem Blogbeitrag nicht in der Umkehrung der antisemitischen Unreinheits-Fantasterei: Nicht um eine Idealvorstellung, was ein Generalsuperintendent 1933 am „Tag von Potsdam“ hätte predigen können. Sondern um ein genaues Schauen auf die Geschichte. Und darum, dass an umstrittene Figuren nicht einseitig erinnert wird. Otto Dibelius steht in einer Nationalprotestantismus-Tradition. Er war geprägt von einem Übergang von religiösem Antijudaismus zum „rassistischen Vorbehalt“ im 19. Jahrhundert.[14] Im „Umbruchjahr 1933“ stand er wie Viele nicht grundsätzlich gegen die NS-staatliche Gewalt. „Die Kirche dürfe, so meinte Dibelius [in seiner Predigt am „Tag von Potsdam“ am 21. März 1933] unter Verweis auf Luther, der ‚rechtmäßigen staatlichen Gewalt‘ nicht in den Arm fallen, wenn sie das tue, wozu sie berufen sei. Wenn der Staat gegen die Feinde der staatlichen Ordnung vorgehe, dann möge er in Gottes Namen seines Amtes walten.“[15]

Diese Haltung ist also am Totensonntag 1933 vorbildlich:

„Ist es überhaupt noch möglich, die Bewegung [der „Deutschen Christen“, JW] zu retten, nur dadurch, daß sofort diese üblen Gesellen samt und sonders hinausgetan werden und ein Mann die Leitung übernimmt, der etwas kann und aufgrund überragender Fähigkeiten imstande ist, aus dem Chaos zu retten, was zu retten ist. Wir haben nur einen und das ist der Generalsuperintendent Dibelius. [Hervorhebung im Original]“[16]

Antisemitismus als Normalfall

Abschließend bleibt die Frage nach der innerkirchlichen Normalität des Antisemitismus schon zu Beginn der NS-Zeit und im Vorfeld. Viel passierte, um herauszufinden, wer den Brief geschrieben hatte. Dabei ging es nicht um eine antisemitische oder „philosemitische“ Einstellung, sondern um die Frage, wie sehr bereits eine „Doppelgläubigkeit“ (Manfred Gailus) an evangelische und nationalsozialistische Glaubensgrundsätze Maßstab der Dinge war.[17] Was sagt es über das Konsistorium aus, dass eine solche Philippika aufwändige Nachforschungen hervorrief?[18]

Weitere Recherchen und kritische Blicke auch auf Führungsfiguren der Bekennenden Kirche, in deren Tradition die Evangelische Kirche in Deutschland gleichwohl zu recht sieht, sind notwendig. Gerade vor dem Hintergrund eines neu aufflammenden Antisemitismus bleibt die Feststellung dass es bei diesen Blicken darum gehen muss eine glaubensmäßige Unterfütterung der NS-Herrschaft zu verstehen. Manfred Gailus schreibt von einem „radikalisierten religiösem Fanatismus“.[19] Dieser Wahn wirkt bis in unsere heutige, pandemische Zeit.

[1] Europäische Kommission, Institute for Strategic Dialogue, The Rise of Antisemitism online during the pandemic. A study of French and German content, Luxemburg: Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union 2021, online verfügbar unter https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/d73c833f-c34c-11eb-a925-01aa75ed71a1/language-en (letzter Besuch: 29.4.2022).

[2] So erschien in der Wochenzeitung „die Kirche“ der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz vor wenigen Jahren eine israelkritische Karikatur. Ist das ein Zeichen für fortdauernden evangelisch geprägten Antisemitismus oder wird die Antisemitismus-Streitfrage allzu schnell und unbedacht ins Feld geführt? Vgl. Thomas Knieper, Dieter Hanitzsch, seine Netanjahu-Karikatur und die Süddeutsche Zeitung. Die Geschichte einer Antisemitismus-Unterstellung, in: Wolfgang Benz (Hrsg.), Streitfall Antisemitismus. Anspruch auf Deutungsmacht und politischen Interessen, 2020 Berlin, S.182-212.

[3] Europäische Kommission, Institute for Strategic Dialogue, The Rise of Antisemitism online during the pandemic. A study of French and German content, Luxemburg: Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union 2021, online verfügbar unter https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/d73c833f-c34c-11eb-a925-01aa75ed71a1/language-en (letzter Besuch: 29.4.2022), S. 18.

[4] „Dieser zeichne sich durch eine Querverbindung von libertärer Haltung, die jede Form von Fremdbestimmung ablehnt und Antisemitismus, der in einer verkürzten Kapitalismuskritik eine jüdische Weltherrschaft behauptet, aus.“ Nadine Frei, Oliver Nachtwey, Quellen des „Querdenkertums“. Eine politische Soziologie der Corona-Proteste in Baden-Württemberg, Basel 2021, online verfügbar unter https://boell-bw.de/sites/default/files/2021-11/Studie_Quellen%20des%20Querdenkertums.pdf (letzter Besuch: 6.1.2022), S. 15.

[5] Vgl. ebd. S.48, S. 53. Michael Blume hat dagegen die These aufgestellt, dass der Pietismus beim christlichen Engagement im Rahmen der „Querdenken-Proteste“ eine Rolle spielen könnte.

[6] ELAB 11/3800, „Schülke, Otto“. Es handelt sich beim anonymen Autoren wohl um den einfachen Mitarbeiter des Konsistoriums Otto Schülke. Zudem existiert in derselben Personalakte sein Abschiedsbrief vor seinem Selbstmord ungefähr ein Jahr später.

[7] ELAB 11/3800, „Schülke, Otto“, S. 1 des Briefes.

[8] Ebd. S. 3. Was genau mit der Benennung „Fritz Moll“ unterstellt wurde, ist im Rahmen dieses Blogbeitrags nicht zu ermitteln gewesen. Es könnte sich um die Andeutung einer unehelichen Geburt oder pädokrimineller beziehungsweise homosexueller Neigungen von Schirachs handeln. Oliver Rathkolb zitiert in seinem historischen Porträt Gerüchte, Schirach sei homosexuell, die im Rahmen der Nürnberger Prozesse von einem Psychologen untersucht wurden. Oliver Rathkolb, Schirach. Eine Generation zwischen Goethe und Hitler, Molden, Wien 2020, S. 557-558.

[9] ELAB 11/3800, „Schülke, Otto“, S. 2 des Briefes. Das Hinauswerfen spielt darauf an, dass Dibelius gegen eine „Gleichschaltung“ der Kirche Widerstand leistete und seines Amtes enthoben wurde. Jens Gundlach, Otto Dibelius und die Aufarbeitung des Nationalsozialismus, in: Sonja Begalke, Claudia Fröhlich, Stephan Alexander Glienke (Hrsg.), Der halbierte Rechtsstaat , Demokratie und Recht in der frühen Bundesrepublik und die Integration von NS-Funktionseliten, Nomos Baden-Baden 2015, S. 265-276. Joachim Hossenfelder wurde nach 1945 als Pastor in der Eutinischen Landeskirche (heute Teil der Nordkirche) aufgenommen, Otto Dibelius setzte sich dafür ein, dass er eingestellt wurde. Evangelische Akademie der Nordkirche/Amt für Öffentlichkeitsdienst der Nordkirche [Hrsg.], Neue Anfänge nach 1945? Wie die Landeskirchen Nordelbiens mit Ihrer NS-Vergangenheit umgingen, Publikation zur Wanderausstellung im Auftrag der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland, Band 1, Lutherische Verlagsgesellschaft Kiel 2017, S. 50.

[10] Anke Silomon, Pflugscharen zu Schwertern. Schwerter zu Pflugscharen. Die Potsdamer Garnisonkirche im 20. Jahrhundert, Nicolaische Verlagsbuchhandlung Berlin 2014, S. 72. Die 1968 gesprengte Garnisonkirche wird derzeit als umstrittenes Versöhnungs-Projekt wiedererrichtet und bietet mit Ihrer Ausstellung, die zur Zeit konzipiert wird, eine Chance, Otto Dibelius‘ Rolle am „Tag von Potsdam“ kritischer zu reflektieren. Ein Interview zur Frage von Public History und Erinnerungskultur in der Garnisonkirche findet sich auf diesem Blog: https://blogstest.hu-berlin.de/kircheimns/2021/06/28/erinnerungskultur-und-public-history-interview-podcasts/ (letzter Besuch: 11.2.2022). Eine aktuelle Untersuchung von Straßennamen in Berlin kommt zu dem Schluss: „Noch 1933 bezog er [Otto Dibelius] sich auf den Antisemiten Heinrich von Treitschke. Auch beim Boykott von Jüdinnen und Juden durch die SA 1933 stellte er sich hinter die NSDAP. Dabei bezeichnete er sich selbst als Antisemiten. Noch 1964 äußerte er sich antisemitisch.“ Land Berlin, Landesstelle für Gleichstellung – gegen Diskriminierung, Dossier von Dr. Felix Sassmannshausen: Straßen- und Platznamen mit antisemitischen Bezügen in Berlin, erstellt im Auftrag des Ansprechpartners des Landes Berlin zu Antisemitismus, verfügbar online z. B. unter: https://www.welt.de/bin/Dossier_bn-235636290.pdf (letzter Besuch: 1.2.2022). Zur Zwei-Reiche und Regimente-Lehre siehe auch auf diesem Blog: https://blogstest.hu-berlin.de/kircheimns/2021/04/09/verfolgtenpolitik-um-1940-seenotrettungspolitik-um-2020-dinge-ins-verhaeltnis-setzen/ (letzter Besuch: 11.2.2022).

[11] https://www.morgenpost.de/berlin/article206343567/6-Geheimnis-Der-Berliner-Fernsehturm-und-das-Kreuz.html (letzter Besuch 2.2.2022).

[12] Joachim Hossenfelder war einer der Redner auf der Großkundgebung der „Deutschen Christen“ am 13. November 1933 im Sportpalast in Berlin, auf die der anonyme Brief verweist. Hier wurde eine Verwerfung des Alten Testaments gefordert, Hossenfelder musste als „Reichsleiter der Deutschen Christen“ und als Brandenburger Bischof zurücktreten. Evangelische Akademie der Nordkirche/Amt für Öffentlichkeitsdienst der Nordkirche [Hrsg.], Neue Anfänge nach 1945? Wie die Landeskirchen Nordelbiens mit Ihrer NS-Vergangenheit umgingen, Publikation zur Wanderausstellung im Auftrag der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland, Band 1, Lutherische Verlagsgesellschaft Kiel 2017, S. 51. Siehe auch: https://www.nordkirche-nach45.de/#2 (letzter Besuch: 11.2.2022).

[13] Die Evangelischen Akademien in Deutschland, Antisemitismus und Protestantismus. Impulse zur Selbstreflexion, Berlin 2019, online verfügbar unter: https://www.evangelische-akademien.de/projekt/antisemitismus-und-protestantismus/ (letzter Besuch 2.2.2022), S. 12. Auch die regionale evangelische Kirche hat sich dem Kampf gegen Antisemitismus und aller Formen von Hass verschrieben. Siehe zum Beispiel: https://gegen-antisemitismus.ekbo.de/startseite; https://tut-der-seele-gut.info oder https://ekbo.de/fileadmin/ekbo/mandant/ekbo.de/0._Startseite/03._PDFs_und_Audios/A_EKBO_Christinnen_gegen_Antisemitismus_aktuelle_Version.pdf (letzter Besuch 23.2.2022) – die Frage bleibt: Ist dies ohne kritischere Beleuchtung der Geschichte der Gesamtinstitution in Berlin und Brandenburg glaubwürdig? Michael Wildt hat im Februar 2022 seine beeindruckende Abschiedsvorlesung zur Frage „Singularität des Holocaust?“ gehalten, der das Zitat entnommen ist. Ein Mitschnitt ist online verfügbar: &k=1b35e187a0 (letzter Besuch 22.2.2022, Zitat ca. Min. 51).

[14] Dieser wurde bisher theologisch wenig reflektiert. Wolfgang Benz, Was ist Antisemitismus? Zweite Auflage, C. H. Beck München 2004, S. 93-96. Wolfgang Benz spricht zutreffend von der „christlich-sozialen Variante der Judenfeindschaft“ und verbindet dies mit dem evangelischen Berliner Hofprediger Adolf Stoecker. Die Berliner Stadtmission ist dabei, diesen Aspekt ihres Mitgründers aufzuarbeiten: https://www.berliner-stadtmission.de/geschichte (letzter Besuch: 11.2.2022).

[15] Manfred Gailus, Gläubige Zeiten. Religiosität im Dritten Reich, Herder (Freiburg, Basel, Wien) 2021, S. 16.

[16] ELAB 11/3800, „Schülke, Otto“, S. 2 des Briefes.

[17] Am 21. September 1934 werden die Kanzlei des „Reichsbischofs“ und die „Kirchenkanzlei der Deutschen Evangelischen Kirche“ mit dem Briefkopf des Konsistorialpräsidenten ersucht, zwei anonyme Briefe an das Konsistorium kurze Zeit auszuhändigen. Die historischen Einordnung und Bewertung dieses Schreibens soll hier nicht im Mittelpunkt stehen. Gleichzeitig ist die Archivalie zwar „I. V.“ unterzeichnet, es kann aber davon ausgegangen werden, dass der „Deutsche Christ“ und damals noch amtierende Konsistorialpräsident Paul Walzer vom Vorgang Kenntnis hatte. Ein Scan dieses Briefes (ELAB 11/3800, „Schülke, Otto“) im Format PDF kann hier heruntergeladen werden: Konsistorialpraesident_Ermittlungen_Schuelke_EZA.pdf

Zu Walzer siehe auch: https://blogstest.hu-berlin.de/kircheimns/2020/08/24/konsistorialpraesident-paul-walzer-symptomatisch-fuer-kirche-in-berlin-und-brandenburg-in-der-zeit-1934-und-danach/ (letzter Besuch 11.2.2022)

[18] In der Akte des Evangelischen Landeskirchlichen Archivs in Berlin (ELAB 11/3800, „Schülke, Otto“) findet sich ein für die damalige Zeit beeindruckendes Gutachten, gleichzeitig steht auch dieser aufwändige Nachweis hier nicht im Mittelpunkt. Das Gutachten kommt zu dem Schluss: „Der Beweis seiner [Otto Schülkes] Schrifturheberschaft für den anonymen Brief ist daher [aufgrund der genutzten Schreibmaschine und der handschriftlichen Korrekturen] ein doppelter.“ Ein Scan dieses Gutachtens im Format PDF kann hier heruntergeladen werden: Graphologisches_Gutachten_Schuelke_EZA.pdf

[19] „Auch der während der Kriegsjahre 1939 bis 1945 immer vehementer hervortretende, wahnhafte Züge annehmende Antisemitismus der nationalsozialistischen Führungskreise, der den Krieg zum ‚Krieg gegen das Judentum‘ und den ‚Sieg über die Juden‘ – letztlich deren physische Vernichtung – zur großen, heroischen Tat erklärte, ist nur im Kontext eines radikalisierten religiösen Fanatismus zu verstehen.“ Manfred Gailus, Gläubige Zeiten. Religiosität im Dritten Reich, Herder (Freiburg, Basel, Wien) 2021, S. 166.

SFR – Selected Further Reading

- Wolfgang Benz, Was ist Antisemitismus? Zweite Auflage, C. H. Beck München 2004

- Die Evangelischen Akademien in Deutschland, Antisemitismus und Protestantismus. Impulse zur Selbstreflexion, Berlin 2019, online verfügbar unter: https://www.evangelische-akademien.de/projekt/antisemitismus-und-protestantismus/ (letzter Besuch 2.2.2022)

- Manfred Gailus, Gläubige Zeiten. Religiosität im Dritten Reich, Herder (Freiburg, Basel, Wien) 2021

- Herfried Münkler, Preußen als Beute. Der „Tag von Potsdam“ und das Attentat auf Hitler, in: Ders., Die Deutschen und ihre Mythen, Rowohlt (Reinbek bei Hamburg), 5. Aufl. 2018, S. 275-294.

- Anke Silomon, Pflugscharen zu Schwertern. Schwerter zu Pflugscharen. Die Potsdamer Garnisonkirche im 20. Jahrhundert, Nicolaische Verlagsbuchhandlung Berlin 2014

Über den Autor

Dr. Johan Wagner ist Referent für Fördermittelrecht der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Er gehört zum Lehrbeauftragten-Pool des Instituts für Geschichtswissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin. Seine Forschungsinteressen und Arbeitsgebiete sind Europäische Integration, Pressegeschichte, europäische Beziehungen zur arabischen Welt, Wissenschaftsstrategie, konfessionelle Entwicklungen in Europa, europäische Konflikt- und Friedensgeschichte, siehe auch: https://www.clio-online.de/researcher/id/researcher-5652

Baptisten gehören zu den evangelischen Freikirchen und haben als wohl größten Unterschied zu anderen evangelischen Konfessionen die Glaubenstaufe, d.h. es werden keine Babys oder kleine Kinder, sondern nur Jugendliche und Erwachsene, die sich bewusst dafür entscheiden, getauft.

Als zwei Baptistinnen haben wir, Cora und Lea, im Rahmen dieses Projektes in unserer eigenen Vergangenheit nachgeforscht. Uns hat die Frage beschäftigt, wie sich unsere Glaubensgeschwister in der NS-Zeit verhalten haben und wie sich unsere wie auch andere Baptistengemeinden positioniert haben. Die Ergebnisse unserer Nachforschungen wollen wir allen Interessierten in drei Podcast-Folgen vorstellen. Für jede unserer Folgen haben wir uns Interviewpartner eingeladen, die uns von ihren eigenen Nachforschungen berichten.

Natürlich liegt es bei unserem Thema nahe, Zeitzeugen zu befragen, die damals in Baptistengemeinden waren. In den Vorbereitungen für unsere erste Folge sind wir jedoch schnell auf das Problem gestoßen, dass Zeitzeugen kaum noch anzutreffen sind. Deswegen führen wir ein Zeitzeugengespräch aus zweiter Hand – wir haben uns Thilo Maußer eingeladen, Pastor der Baptistengemeinde in Brandenburg an der Havel, der uns von einem Zeitzeugengespräch berichtet, dass er selbst vor über zwanzig Jahren geführt hat. Mit ihm sprechen wir über Widerstand und Akzeptanz gegenüber der NS-Politik – wie war die allgemeine Haltung der Baptisten in Berlin und Brandenburg im Allgemeinen zum NS-Regime?

Thema unserer zweiten Folge ist die vorherrschende Einstellung der Baptisten ihren jüdischen Mitmenschen sowie auch ihrer Glaubensgeschwister jüdische Abstammung gegenüber. Mit dem Pastor i.R. Roland Fleischer reden wir über die vorherrschende Einstellung der Baptisten ihren jüdischen Mitmenschen und auch ihrer Glaubensgeschwister jüdischer Abstammung gegenüber. Hierfür betrachten wir Einzelbiografien von Gemeindemitgliedern. Unser Gast forscht seit einigen Jahren zum Verhältnis von Baptisten und Juden und untersucht den Antisemitismus innerhalb der Baptistengemeinden. Wir benutzen in dieser Folge die Begriffe „Judenchristen“ und „Judenmission“, die auch in der NS-Zeit seitens der Nazis gebraucht wurden. Die NS-Bewertungen wollen wir damit aber natürlich nicht zum Ausdruck bringen, denkt euch die Begriffe beim Hören also bitte mit Anführungszeichen.

Rolands Zusammenstellung von Einzelbiografien findet ihr hier: Judenchristliche Mitglieder in Baptistengemeinden (theologisches-gespraech.de)

In der dritten und damit letzten Folge unseres Podcasts betrachten wir den Prozess der Aufarbeitung der NS-Zeit und wie sich die Kirche und damit auch die Baptistengemeinden nach 1945 ihrer Vergangenheit stellten. Mit unserem Gast Prof. Dr. Andrea Strübind, die ihre Dissertation über den Bund der Baptistengemeinden im „Dritten Reich“ verfasste, sprechen wir über die Fragen nach der Verantwortung, der Schuld und dem Verständnis von Opfern und Tätern. Und vor allem: wie geht Aufarbeitung in unserer heutigen Zeit, und was bedeutet sie für unsere Generation?

Wir wollen an dieser Stelle all unseren engagierten Interviewpartnern danken und auch unseren Dozenten, die uns beim Projekt stetig unterstützt und beraten haben. Dank geht auch an Herr Dr. Hansjörg Buss, der im Entwurfsstadium wissenschaftliche Beratung für diese Podcast-Reihe geleistet hat.

Wir hoffen, die Podcast-Reihe hat euch gefallen und vielleicht auch ermutigt selbst nachzuforschen und eure Familien- und auch Kirchengeschichten zu untersuchen und aufzuarbeiten.

Vom 13. Januar bis zum 28. Februar 2022 ist in der „Gedenkstätte Deutscher Widerstand“ die Wanderausstellung „Neue Anfänge nach 1945? Wie die Landeskirchen Nordelbiens mit ihrer NS-Vergangenheit umgingen“ zu sehen. Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland hat sie erstellt. Im doppelten Sinne beispielhaft macht die Schau die Verstrickung der Kirche in den Nationalsozialismus transparent.

Die Ausstellung dokumentiert den sogenannten Neuanfang nach dem Zweiten Weltkrieg. Sowohl die Institution als auch das Verhalten einzelner geraten in den Blick. Klar wird: Neben tatsächlichen Neuanfängen ist ein Ausblenden realer Schuld erkennbar, etwa durch kirchliche Unterstützung für NS-Verbrecher in der jungen Bundesrepublik oder die zögerliche Aufarbeitung eigener Verfehlungen in der NS-Zeit. Die nationalprotestantische Mentalität hatte den Nationalsozialismus gefördert, wurde jedoch nach 1945 nicht thematisiert. Wie wirkmächtig blieb der Nationalprotestantismus in der jungen Bundesrepublik? Darauf versucht die Ausstellung Antworten.

Sechs Themenfelder erwarten die Besucher:innen: Heimatvertriebene, Flüchtlinge und ‚Displaced Persons‘; Antisemitismus und neue Begegnungen; NS-Täter und Kriegsverbrecher im Schutz der Kirche; Streit um Schuld und Mitverantwortung; Haltung zu Krieg und Wiederaufrüstung; Antikommunismus und Diffamierungen.

Es gibt drei live gestreamte, ca. 45minütige, digitale Veranstaltungen jeweils donnerstags, 18 Uhr, im Beiprogramm der Ausstellung.

13. Januar, 18 Uhr: Eröffnung mit Prof. Dr. Johannes Tuchel, Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt, Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland (Nordkirche, per Videogrußwort), Dr. Stephan Linck, Studienleiter für Erinnerungskultur und Gedenkstättenarbeit der Evangelischen Akademie der Nordkirche und Prof. Dr. Stefanie Endlich, Kuratorin der Ausstellung gemeinsam mit Monica Geyler-von Bernus und Beate Rossié

3. Februar, 18 Uhr: Die Journalistin Sigrid Hoff befragt Dr. Stephan Linck zu den Ausstellungsinhalten

10. Februar, 18 Uhr: Vorstellung der Dissertation von Beate Rossié „Kirchenbau in Berlin 1933-1945“

Im Gespräch mit Pfarrerin Marion Gardei, Beauftragte für Erinnerungskultur der EKBO und Beate Rossié

Die Ausstellung ist vom 13. Januar 2022 bis zum 28. Februar 2022 zu sehen in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Stauffenbergstraße 13 – 14, 10785 Berlin-Tiergarten, 1. Etage, Sonderausstellungsbereich.

https://www.gdw-berlin.de/home/

Öffnungszeiten

Mo – Fr 9 – 18 Uhr

Sa, So und an Feiertagen 10 – 18 Uhr

Änderungen vorbehalten. Information unter Telefon: 030/26 99 50 – 00

Hildegard Ehrig – Porträt einer Mitarbeiterin der Kirchenbuchstelle Alt-Berlin

von Victoria Klärner

iii

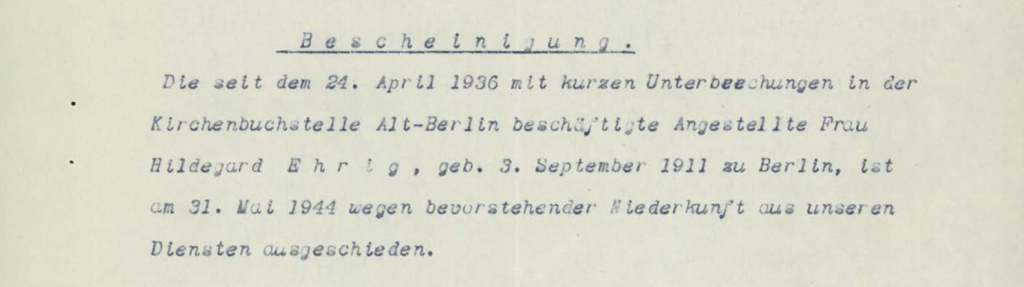

Nachweis der Anstellung Hildegard Ehrigs in der Kirchenbuchstelle Alt-Berlin (ELAB 4/410)

iii

Die Geschichte orientiert sich an Namen. Jede Epoche und jedes Ereignis werden mit bestimmten Namen verbunden. Das gilt auch und vor allem für die Zeit des Nationalsozialismus. In diesem Fall stehen die Namen nicht nur stellvertretend für eine bestimmte Zeit, sondern auch für eine große, unüberschaubare Gruppe von Menschen, die nicht bekannt sind und aus diesem Grund für ihre Taten nicht belangt werden können. Nachweisbar sind meist nur die grausamsten Einzeltäter, die Schreibtischtäter hingegen bleiben oft namenlos. Dass deren Taten nicht weniger folgenschwer waren, zeigt das Beispiel der Kirchenbuchstelle Alt-Berlin (KBS). Von 1935-1945 arbeiteten dort bis zu 33 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter[1] daran, die konfessionellen Verwandtschaftsverhältnisse der Berliner Bevölkerung aufzuschlüsseln. Was auf den ersten Blick vielleicht noch belanglos scheint, erwies sich als maßgebliche Informationsquelle für die systematische Verfolgung der Juden. Durch die intensiven genealogischen Nachforschungen konnten die jüdisch-stämmigen Bürger identifiziert und so die Verfolgung derselben entscheidend vorangebracht werden. Durch ihre aktive Zuarbeit hat die Kirche eine wesentliche Beihilfe zur folgenden Ausgrenzung geleistet.

Initiiert wurde das Vorhaben nicht etwa von nationalsozialistischer Seite – obwohl 1935 eine entsprechende Stelle eingerichtet wurde[2] – sondern von der evangelischen Kirche. Um die „Nichtarier“ ausweisen zu können, musste eine Auswertung der Kirchenbücher erfolgen, wodurch die Kirche schlagartig integraler Bestandteil und wichtige Säule des Staates wurde. Da es staatliche Personenstandsregister erst seit Mitte der 1870er Jahre (Preußen) gab, waren die Kirchenbücher von besonderer Bedeutung. Diese reichten deutlich weiter zurück und waren somit eine einmalige, dem Staat eigentlich nicht zugängliche Quelle.

Festgehalten wurden die Namen der Betroffenen in s. g. „Juden-„ bzw. „Fremdstämmigenkarteien“, welche die Abstammung und Konfession zurückreichend bis zu den Großeltern beinhaltete. Für die Erstellung dieser Karteien war die KBS verantwortlich. Im Gegensatz zum Leiter derselben, dem Theologen Karl Themel[3], waren die Namen der Angestellten bis vor kurzem noch unbekannt. Durch einen Zufallsfund wurde eine Tabelle mit 33 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entdeckt, die 1937 dort gearbeitet haben. Leider ist in der Liste jeweils nur der Nachname angegeben. Hier begann die Spurensuche.

Vom 24.4.1936 bis zum 1.6.1944 war ich bei der Berliner Stadtsynode. Dort war ich in der Abteilung „Kirchenbuchstelle Alt Berlin“ als sippenkundliche Sachbearbeiterin und im Büro tätig.[4]

Die Spuren führten zu Helene Frieda Minna Hildegard Ehrig, die hier in einem Lebenslauf aus dem Jahr 1947 ihre Tätigkeit beschreibt. Als exemplarisches Beispiel soll sie einen Einblick hinter die Kulissen gewähren. Wer war Hildegard Ehrig? Wusste oder ahnte sie zumindest, welche Folgen ihre Arbeit haben würde?

Um sich ein Bild von ihr machen zu können, lässt man sie am besten zunächst selbst zu Wort kommen.

Ich, Hildegard Ehrig, geb. Gordes, bin am 3.9.1911 in Berlin geboren, als Tochter des Kaufmanns Alexander Gordes und seiner Ehefrau Frieda geb. Schierjott. Von 1917 ̶ 1926 besuchte ich die Volksschule und wurde am 24.3.1926 im Dom zu Berlin konfirmiert, wo ich auch von meinem vierten Lebensjahr an, den Kindergottesdienst besucht habe. Von Ostern 1926 bis zum Herbst 1927 besuchte ich die Kinderpflegerinnen Schule in Berlin Niederschönhausen und daran anschließend, dort und im Jugendheim Charlottenburg, den „Schulwissenschaftlichen Vorkursus“, ohne Fremdsprache, der mit einer Abschlussprüfung für die mittlere Reife vor dem Stadtschulamt im Herbst 1928 schloss. Durch Krankheit meiner Mutter blieb ich bis zum Mai 1931 zu Hause, um dann bis zum 21.12.1931 im Kinderhaus am Friedrichshain als Kinderpflegerin zu arbeiten. Durch meine Zugehörigkeit zum Burckhardthaus seit 1928 und meiner Mitgliedschaft zur Jugendschar der Domgemeinde entschloss ich mich, in der Domgemeinde der Gemeindeschwester in der Gemeindearbeit und besonders in der Arbeit an den Jungscharkindern zu helfen. Ferner nahm ich an verschiedenen Freizeiten und Rüsttagen vom Burckhardthaus teil.

Allein diese wenigen Zeilen reichen aus, dem zunächst konturlosen Namen ein Gesicht zu verleihen. Hildegard Ehrig scheint eine äußerst soziale und engagierte Person gewesen zu sein, die sich besonders für Kinder und Jugendliche einsetzte, sowohl beruflich als auch privat. Ebenso deutlich wird auch ihre Engagiertheit in der christlichen Gemeinschaft, die wohl in der Familie lag; der Vater war u. a. Helfer im Kindergottesdienst und auch die Mutter war in der Gemeinde aktiv. In einem Empfehlungsschreiben aus dem Jahr 1947 heißt es, Hildegard Ehrig wäre ein Mensch, „der persönlich fest im christlichen Glauben wurzelt. Ihr Elternhaus ist ein ausgesprochen christliches.“ Wie kommt nun ein Mensch, der die christlichen Gebote offensichtlich auch lebte, an eine solch menschenfeindliche Beschäftigung wie in der KBS? Die Antwort ist (leider): wir wissen es nicht. An dieser Stelle können nur Vermutungen aufgestellt werden; eine wäre, dass sie über ihre Gemeindearbeit an die Anstellung kam.[5]

Aus einem Zeugnis, das 1944 ausgestellt wurde, gehen ihre genauen Aufgaben in der KBS hervor:

Sie war zunächst bei der Verkartung der Berliner Kirchenbücher des 19. Jahrhunderts beschäftigt. Nach Einrichtung der Kirchenbuchstelle Alt-Berlin am 12. Oktober 1936 wurde sie als Sachbearbeiterin beschäftigt. Als solche ermittelte sie Eintragungen in den Berliner Kirchenbüchern und auch in schwierigem Falle genealogische Zusammenhänge Berliner Sippen. Auch mit allen vorkommenden Arbeiten im Büro sowie in der Photokopierabteilung war sie zu unserer vollen Zufriedenheit tätig.

Sie hatte demnach nicht nur einfache Büroarbeiten zu erledigen, sondern war am eigentlichen Vorhaben aktiv beteiligt und das auch langfristig, immerhin war sie fast so lange angestellt, wie die KBS existierte. So konnte sie die Strukturen und damit auch die Ziele derselben sicherlich erkennen. Auch ein Teil ihres Privatlebens schien in der KBS stattgefunden zu haben, schließlich lernte sie dort ihren Mann Kurt Ehrig kennen; das Paar heiratete am 23.05.1942. Aufgrund ihrer Schwangerschaft schied sie kurz darauf aus dem Dienst aus, in ihrem Zeugnis wird sie folgendermaßen beschrieben:

Bei mündlich vorgetragenen Anträgen zeigte sie im Verkehr mit dem Publikum stets freundliches, hilfsbereites Wesen. Frau Ehrig war pünktlich, gewissenhaft und sorgfältig in ihrer Arbeit und bewies im Betrieb stets gute Kameradschaft.

Nachdem sie die Geburt ihres Sohnes Jürgen Kurt Gustav Alexander Ehrig und das Kriegsende nicht in Berlin erlebt hatte, kam sie nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes am 14.11.1945 dorthin zurück. Kurz darauf starb auch ihr Sohn.

Seit dem Juli 1946 bis jetzt nähte ich kunstgewerbliches Spielzeug. Da mich diese Arbeit aber nicht befriedigt, wurde mir von befreundeter Seite empfohlen, in die Gemeindearbeit zu gehen und als Religionslehrerin zu wirken. Hierfür habe ich große Freudigkeit, da es mir sehr wichtig ist, dass unsere Jugend von gottesfürchtigen Lehrern in die heilige Schrift eingeführt wird.

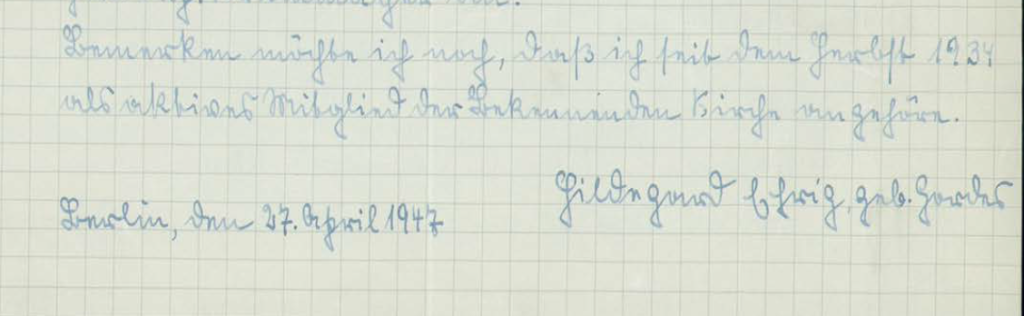

Durch die Arbeit als Katechetin[6] konnte Hildegard Ehrig die Arbeit mit Kindern und ihren christlichen Glauben gekonnt miteinander vereinen. Im Jahr 1947 beendete sie ihre Ausbildung und arbeitete anschließend in zwei Weißenseer Grundschulen. Ganz am Ende ihres Lebenslaufs aus demselben Jahr finden sich die wohl interessantesten Zeilen der gesamten Akte:

Lebenslauf aus dem Jahr 1947 (ELAB 4/410)

Bemerken möchte ich noch, dass ich seit dem Herbst 1934 als aktives Mitglied der Bekennenden Kirche angehöre.

Diese Aussage macht das Bild, welches bis dahin von ihr entstanden ist, um einiges komplexer und auch interessanter. Und zugleich wirft es Fragen auf: Wie weit ging ihre Mitgliedschaft? Hat sie vielleicht im Kleinen das Vorhaben der KBS manipuliert? Oder war diese Angabe womöglich nur eine Schutzbehauptung, um sich nach dem Krieg – wie viele andere – als regimekritisch zu präsentieren? Anhand einiger Verweise in ihrem Lebenslauf können zumindest mögliche Beeinflussungen hinsichtlich der Bekennenden Kirche ausgemacht werden. Sie war in der Berliner Domgemeinschaft engagiert, wurde dort getauft, konfirmiert und besuchte den Kindergottesdienst. In dieser Zeit waren Bruno Doehring und Georg Burghart dort als Domprediger tätig; beide waren zwar keine Mitglieder der Bekennenden Kirche, jedoch standen sie zumindest deren Ideen nahe, Doering trat zudem offen regimekritisch auf. Während Ehrigs späteren Engagements im Burckhardthaus[7] war Otto Riethmüller der Leiter desselben und überdies Mitglied der Bekennenden Kirche. Hinzu kam, dass das Haus in Dahlem stand, bekanntermaßen der Wirkungskreis von Martin Niemöller. Ferner hielt sie sich 1933 längere Zeit im Haus von Walter Braun auf, um sich um dessen erkrankte Frau zu kümmern. Der spätere Generalsuperintendent schrieb ihr nicht nur eine Empfehlung für die Ausbildung zur Katechetin, sondern war auch regimekritisch eingestellt. Zuletzt sei noch die spätere Bekanntschaft zu Helga Krummacher erwähnt, der Frau des Generalsuperintendenten Friedrich-Wilhelm Krummacher, welcher wiederum eng mit Otto Dibelius bekannt war. Doch das sind nur Überlegungen zu möglichen Einflüssen, die Nähe Hildegard Ehrigs zu diesem Kreis ist nicht bekannt. Durch das Fehlen entsprechender Unterlagen bzw. Belege, auf die sich solche Mutmaßungen stützen könnten, kann die Frage nach ihrer Mitgliedschaft nicht geklärt werden und auch Vermutungen in diese Richtung – selbst angesichts möglicher Bekanntschaften – gingen zu weit und wären reine Spekulation.

Namen können entscheidend sein – das wurde deutlich. Nicht nur heute sind sie für die Erforschung der Vergangenheit von Bedeutung, auch aus zeitgenössischer Sicht waren sie essenziell. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren es auf Seiten der Täter häufig nur Einzelpersonen, die angeklagt wurden; angesichts dieser grausamen Einzeltäter konnten die Schreibtischtäter nur allzu leicht in der Gruppe untergehen und verschwinden. [8] Mit diesem Porträt wurde der Versuch unternommen, jene aus dem sicheren Dunkel der Anonymität herauszuholen und somit auch die kleinen Räder im Getriebe in den Blick zu nehmen und ihrer Funktion in der Maschinerie nachzugehen. Denn ohne diese kleinen, vielleicht auf den ersten Blick unscheinbar wirkenden Teile, konnte das Ganze nicht funktionieren. So auch in der KBS; jeder trug seinen Teil zum Funktionieren derselben bei – und somit auch zur Verfolgung einer Minderheit.

Auf der Suche nach den Tätern in der Kirche fokussiert man sich zunächst fast zwangsläufig auf die Deutschen Christen, immerhin war die antisemitische Ideologie dort programmatisch. Die Überlegung hingegen, dass genauso auch in der Bekennenden Kirche Täter zu finden sind, erscheint angesichts des dafür fast synonym gebrauchten Begriffs des Widerstands womöglich paradox – doch das ist es nicht. Zum einen zeigt sich genau an dieser Stelle die erfolgreiche kirchliche Geschichtsschreibung, die eine solche Engführung bis heute proklamiert.[9] Zum anderen hat die Forschung wiederholt gezeigt, dass sich Bekennende Kirche und Nationalsozialismus, und damit auch eine christliche Gesinnung und menschenfeindliche Handlungen, keinesfalls widersprechen mussten. Genauso auch bei der Überlegung, ob eine Frau, die kurz nacheinander Mann und Sohn verliert, sich für Kinder und Jugendliche engagiert, Spielzeug näht und tief in ihrem christlichen Glauben verwurzelt ist, als Täterin angesehen werden kann; die Antwort ist: ja. Einfach, weil das eine das andere nicht ausschließt. Was aus heutiger Sicht ein Widerspruch zu sein scheint, konnte im zeitgenössischen Kontext durchaus möglich sein. Im Fall der Bekennenden Kirche sollten nicht von wenigen engagierten Einzelpersonen Rückschlüsse auf eine ganze Gruppe gezogen werden. Die Gruppierung bewegte sich vielmehr zwischen Zustimmung, Kollaboration und vereinzeltem Widerstand. Wo Hildegard Ehrig ihren Platz in dieser Konstellation einnehmen würde, wäre durchaus interessant, bleibt aber vermutlich im Schatten der Vergangenheit verborgen. Vielleicht hat sie sich widersetzt, vielleicht hat sie nicht verstanden, wozu das alles führen wird, oder vielleicht handelte sie auch aus Überzeugung und versuchte diese später durch eine Schutzhandlung zu verbergen, wir wissen es nicht. Doch was wir wissen ist, dass sie einen Teil zur späteren Geschichte beigetragen hat.[10] Und um mit den Worten Hannah Arendts zu schließen: Niemand hat das Recht zu gehorchen.

Literaturempfehlungen zur Kirchenbuchstelle Alt-Berlin und zur Kirche im Nationalsozialismus:

Gailus, Manfred: Kirchliche Amtshilfe. Die Kirche und die Judenverfolgung im »Dritten Reich«, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2008.

Gailus, Manfred: Bruderkampf im eigenen Haus: Die evangelischen Pfarrer in Berlin und der Nationalsozialismus, in: Kirchliche Zeitgeschichte (2000), Vol. 13/1, Katholizismus und Protestantismus während der NS-Diktatur und in der Nachkriegszeit, S. 20-44.

Krogel, Wolfgang G.; Lachenicht, Gerlind u. a. (Hrsg.): Evangelisch getauft – als Juden verfolgt. Spurensuche Berliner Kirchengemeinden, Wichern 2008.

Lachenicht, Gerlind u. a. (Hrsg.): Der Stern im Taufbecken. Berliner Christen jüdischer Herkunft und Evangelische Kirche im Nationalsozialismus, Evang. Landeskirchl. Archiv in Berlin (2013).

Sandvoss, Hans-Rainer: »Es wird gebeten, die Gottesdienste zu überwachen…«. Religionsgemeinschaften in Berlin zwischen Anpassung, Selbstbehauptung und Widerstand von 1933 bis 1945, Berlin 2014.

Interessante (Online)-Ausstellungen und weiterführende Informationen zum Thema

Neue Anfänge nach 1945? Wie die Landeskirchen Nordelbiens mit ihrer NS-Vergangenheit umgingen, Eine Wanderausstellung der Nordkirche 2016 – 2019, online verfügbar unter https://www.nordkirche-nach45.de/.

Unterwegs zur mündigen Gemeinde – Die Evangelische Kirche im Nationalsozialismus am Beispiel der Gemeinde Dahlem (Martin-Niemöller-Haus Berlin-Dahlem), Ausstellung online verfügbar unter https://www.friedenszentrum-martin-niemoeller-haus.de/ausstellung/.

Widerstand aus christlichem Glauben, Informationen und Dokumente der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, online verfügbar unter https://www.gdw-berlin.de/home/.

Widerstand!? Evangelische Christinnen und Christen im Nationalsozialismus (Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Kirchliche Zeitgeschichte), interaktive Ausstellung online verfügbar unter https://de.evangelischer-widerstand.de/#/.

[1] Gemeint sind 32 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Tabelle angeführt werden, und der Leiter Karl Themel. Im Laufe der Recherche konnten noch zwei weitere Mitarbeiterinnen identifiziert werden.

[2] Die Reichsstelle für Sippenforschung (später Reichssippenamt) wurde 1935 gegründet und beschäftigte sich hauptsächlich mit der Erstellung von Ariernachweisen. Letztere mussten im Rahmen des Berufsbeamtengesetzes vom April 1933 für bestimmte Berufe erbracht werden. Um den Beruf weiter ausüben zu können, musste die „arische“ Herkunft urkundlich durch einen Abstammungsnachweis belegt werden. (Vgl. https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/N36YVVRG6K7MXKJKFQKRWCSBEN CBAH2P)

[3] Karl Themel (1890-1973) war Theologe, evangelischer Pfarrer und ab 1932 Mitglied der NSDAP. Zudem war er Mitbegründer und gehörte zum engsten Führungskreis der Deutschen Christen. Er initiierte die Kirchenbuchstelle Alt-Berlin auf eigenes Bestreben und bekleidete hochrangige Kirchenämter. Nach 1945 war er weiterhin als Pfarrer tätig und wurde mit Aufgaben im Archiv- und Kirchenbuchwesen der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg (West-Berlin) betraut. (Vgl. Gailus, Manfred: Themel, Karl, in: Handbuch des Antisemitismus. Band 2: Personen, hrsg. v. Wolfgang Benz, Berlin u. a. 2009, S. 826f.)

[4] Alle hier angeführten Zitate und Bilder entstammen der Personalakte, welche im Evangelischen Landesarchiv Berlin unter der Signatur ELAB 4/410 zu finden ist. Darin befinden sich: Personalbogen, Fragebogen, handschriftlicher Lebenslauf 1947, Bescheinigung, handschriftlicher Lebenslauf 1948, Katecheten-Prüfung, Zeugnis über die Prüfung für das katechetische Lehramt, Bescheinigung, Zeugnis und drei Fotografien.

[5] In einem Dokument, das von Karl Themel im Jahr 1947 verfasst wurde, geht er auf die personelle Struktur der KBS genauer ein. „Während der Herstellung der Karteien 1936 wurden im Ganzen etwa 250 Personen als Zeitangestellte vom Stadtsynodalverband eingestellt und beschäftigt, der auch Tarifverträge abschloss. Sie rekrutierten sich meist aus den Kirchengemeinden, deren Kirchenbücher angegeben und verkastet waren. […] Vor Aufnahme der Arbeit der Kirchenbuchstelle im Herbst 1936 wurden aus den Verkartern die geeigneten Personen für das Stammpersonal von mir und Baer ausgesucht und vom Stadtsynodalverband als Dauerangestellte übernommen.“ (ELAB 1/1238)

[6] Katechetinnen und Katecheten unterrichteten Religion, vor allem an Grundschulen.

[7] Das Burckhardthaus war eine Einrichtung der Evangelischen Kirche in Berlin-Dahlem, die ab 1893 bestand und nach ihrem Gründer benannt wurde. Im Mittelpunkt stand das Engagement für Kinder, Jugendliche und vor allem für (junge) Frauen.

[8] Vgl. dazu: Paul, Gerhard: Von Psychopathen, Technokraten des Terrors und ganz gewöhnlichen Deutschen. Die Täter der Shoah im Spiegel der Forschung, in: Die Täter der Shoah. Fanatische Nationalsozialisten oder ganz normale Deutsche?, hrsg. von ders., Göttingen 2002, S. 13-90.

[9] Nach 1945 betrieb die Kirche ihre eigene Geschichtsschreibung (Arbeitsgemeinschaft für die Geschichte des Kirchenkampfes), übernahm so die Deutungshoheit über ihre eigene Rolle und schrieb die „Kirchenkampf“-Mythen fort, sodass sie sich in einem insgesamt positiven Licht darstellen konnte. Damit war sie durchaus erfolgreich, für viele Nachgeborenen war diese Haltung handlungsprägend und ist es mitunter auch heute noch. Die BK-Führungspersonen genossen lange Zeit einen hohen Stellenwert, der erst heute in Frage gestellt wird und zu heftigen Kontroversen und auch Generationskonflikten führt. (Vgl. u.a. Gailus, Manfred: Bruderkampf im eigenen Haus: Die evangelischen Pfarrer in Berlin und der Nationalsozialismus, in: Kirchliche Zeitgeschichte (2000), Vol. 13/1, Katholizismus und Protestantismus während der NS-Diktatur und in der Nachkriegszeit, S. 20-44; Sandvoss, Hans-Rainer: »Es wird gebeten, die Gottesdienste zu überwachen…«. Religionsgemeinschaften in Berlin zwischen Anpassung, Selbstbehauptung und Widerstand von 1933 bis 1945, Berlin 2014.)

[10] Ehrigs Beschäftigung in der KBS erscheint wie eine Zäsur oder ein Fremdkörper in ihrem Lebenslauf; vor und nach ihrer Anstellung arbeite sie mit Kindern und engagiert sich in der Kirche. Sie steht so symbolisch für viele Karrieren und Kontinuitäten in der Kirche, die im NS in das System integriert waren, davor und danach aber normalen Beschäftigungen nachgingen.

iii

von Johan Wagner

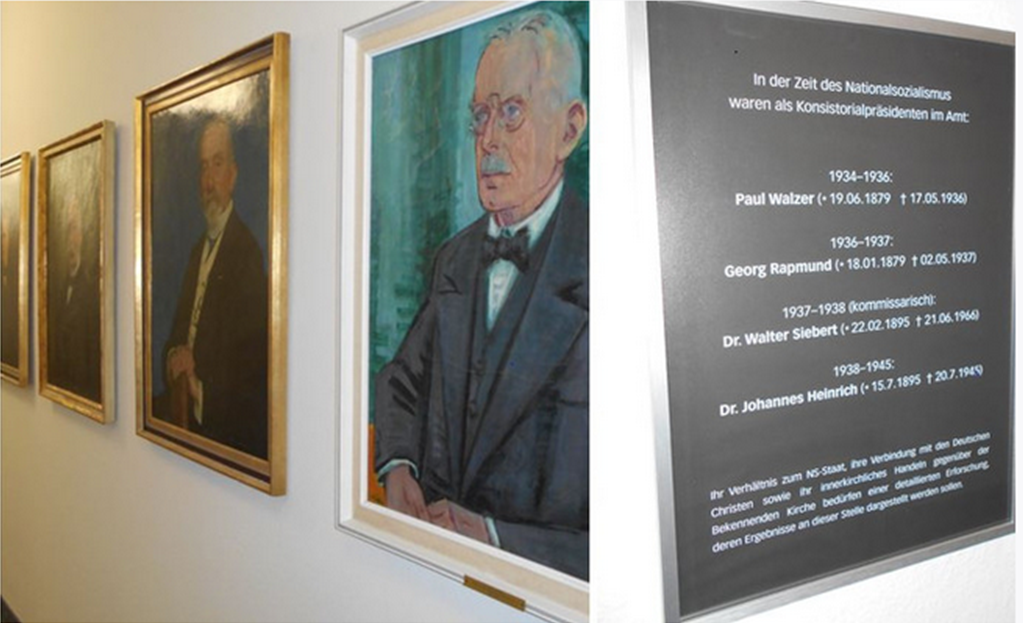

In der Präsidentengalerie des Konsistoriums der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) gibt es auch im Jahr 2020 noch „eine bisher übersehene Lücke, die dringend geschlossen werden müsste“.[1] Im Personenlexikon des deutschen Protestantismus findet sich ein Hinweis zum ersten Konsistorialpräsidenten dieser „Lücke“ Paul Walzer. Dort stehen lapidar seine Lebensdaten: „*19.6.1879 Grodziozno (Westpreußen), gestorben 17.5.1936.“ Am Ende des Absatzes steht eine fast abschließend erscheinende Dreierreihe aus einem Symbol und zwei Buchstaben: „— DC“.[2] Paul Walzer, der erste Konsistorialpräsident für die Berlin-Brandenburger Region, der im Nationalsozialismus sein Amt antrat, war also „Deutscher Christ“.

Von der Provinz an die Schalthebel der Macht?

Die Frage für diesen Blogeintrag lautet: „Von der Provinz an die Schalthebel der Macht“? Ist das hier eine klassische Geschichte, wie der „homo novus“ aus dem Lateinunterricht, der in Rom in die Schicht der entscheidenden Patrizierfamilien aufsteigt? Einiges spricht dafür: Paul Walzer hat sich schon früh „deutsch-christlich“ engagiert. Er macht einen steilen Aufstieg, denn eine handschriftliche Notiz des „Reichsbischofs“ Ludwig Müller, besagt am 5. Februar 1934, dass Landrat Walzer „mit sofortiger Wirkung“ zum Konsistorialpräsidenten ernannt wird.[3]

Ludwig Müller, das ist der Königsberger Wehrkreispfarrer, der auf Hitlers Wunsch zum „Reichsbischof“ wurde. Diese Ernennung durch Müller höchstpersönlich, war sie für Paul Walzer nicht ein ganz großer Schritt? Von einem Landrat in der ostpreußischen Provinz direkt auf den Berliner Stuhl eines leitenden Juristen einer Kirchenprovinz? Und ungewöhnlich ist auch, wie diese Ernennung von Müller erfolgte. Insbesondere für kirchliche Verwaltungen, in denen alles etwas langsamer zu gehen pflegt, ist es nicht üblich, dass jemand quasi „per Telegramm“ zum Konsistorialpräsidenten wird.

Forschungsbedarf – ja oder nein?

Es ist interessant, dass in der „Ahnengalerie“ der Präsidenten des Konsistoriums heute eine Tafel hängt, die auf die oben genannte Lücke zumindest hinweist. Warum wird auf dieser Tafel noch die relativ offene Formulierung verwendet, dass die „Verbindung mit den Deutschen Christen“ noch der Erforschung bedarf? Denn zumindest was Paul Walzer angeht, ist diese Verbindung schon länger erforscht. Konsistorialpräsident Paul Walzer ist einer der wichtigen Akteure in der Auseinandersetzung um die sogenannten „intakten“ Landeskirchen. Es geht um den Versuch des „Reichsbischofs“ Ludwig Müller und des Ministerialdirektors August Jäger diese Landeskirchen – euphemistisch gesagt – „gleichzuschalten“ und eine „Deutsche Reichskirche“ zu gründen. Eine der Kirchen, die sich gegen die „Gleichschaltung“ gewehrt haben, war die württembergische Landeskirche. Paul Walzer war ein juristischer Handlanger bei August Jägers und Ludwig Müllers Versuch, den „Widerstand“ (gegen die „Gleichschaltung“) in der Landeskirche von Württemberg und von Bayern zu brechen.

Er wurde von August Jäger und Ludwig Müller als „Verwaltungskommissar“ eingesetzt, wegen angeblicher Finanzungereimtheiten in der württembergischen Landeskirche. Walzer schrieb, während er im Herbst 1934 versucht, die württembergische Landeskirche unter seine Macht zu bringen, regelmäßig „Situationsberichte“ an den „Reichsbischof“ Ludwig Müller: „… Montag, den 10. September 1934. 7 Uhr. Dienstübernahme. Keine Schwierigkeit. Telefonzentrale anderweitig besetzt. SS-Mann als Ordonnanz eingestellt. Antrittsbesuch beim Landesbischof [Theophil Wurm, JW] (s. Anlage). Protest des Landesbischofs (s. weitere Anlage). Mittlere Beamte geschlossen hinter der Deutschen Evang. Kirche. Oberkirchenrat Dallinger und Oehler, die seit 17.4.1934 sich vom Landesbischof distanziert haben, sagen bereitwillig Mitarbeit zu. Direktor Müller Bedenkzeit ausgebeten. Protest Pressel (s. weitere Anlage). Mit Theologen noch nicht verhandelt …“[4]

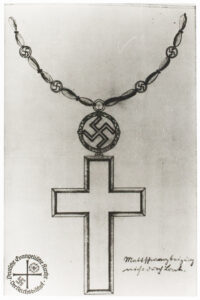

Eine symptomatische Fotographie?

Paul Walzer war „Deutscher Christ“ und er war in hohem Maße exponiert in diesem Versuch, eine „Deutsche Evangelische Kirche“, eine zentralistische Reichskirche, zu gründen. Dieser Versuch misslang. Die Zeit lief danach gegen Paul Walzer. Denn es gab letztlich doch Protest, noch wichtiger waren gerichtliche Überprüfungen. Der Stern Paul Walzers sank schnell. Auch zur Vereidigung des „Reichsbischofs“ kam es nicht mehr. Im Evangelischen Landeskirchlichen Archiv in Berlin (ELAB) findet sich eine symptomatische Fotographie: Der Entwurf für die „Amtskette des Reichsbischofs“ – ein klassisches Kreuz, allerdings „gekrönt“ mit dem Hakenkreuz. Unten das Siegel der „Deutschen Evangelischen Kirche“ und des „Reichsbischofs“ mit trauter Vereinigung von Kreuz, Hakenkreuz und Lutherrose.[5]

Ludwig Müllers Amtseinführung als Reichsbischof war groß geplant: Im Berliner Dom sollte der „Führer“ Adolf Hitler den „Reichsbischof“ Ludwig Müller am 23. Oktober 1934 vereidigen. An dieser Machtkette hingen letztlich auch Juristen wie August Jäger und Paul Walzer. Klaus Scholder argumentiert sehr überzeugend: Am 19. Oktober 1934 spätestens beschloß Hitler, dass er diese Amtseinführung so nicht möchte. Es war ihm zu heikel. Damit war sein „Kirchenbeauftragter“ (Franz von Pfeffer bzw. Franz Pfeffer von Salomon) abberufen (25. Oktober 1934). Das war letztlich auch das Ende des ebenfalls steilen Aufstiegs von Ministerialdirektor August Jäger. Dieser versuchte seinen Sturz zu verbrämen: Seine Aufgabe sei in Grundzügen erreicht. Auch der „Reichsbischof“ war damit ein Ritter ohne Land, obwohl er noch weiter amtierte. Die „Oppositionsbewegung“, darunter auch die „Bekennende Kirche“, frohlockte schon, dass sie gegenüber dem Usurpationsversuch die Oberhand gewonnen habe. Allerdings zum Teil mit der Einschätzung, sie habe „den Führer“ auf ihrer Seite. Klar ist also: Die „Oppositionsbewegung“ war nicht durch Gegnerschaft zu Hitler per se gekennzeichnet. Sondern sie berief sich immer wieder auf „den Führer“ und „die Vorsehung“, also auf das pseudoreligiöse Argumentieren auch von Hitler selbst.[6] Beispielsweise auch um zu begründen, warum der Landesbischof Wurm in Württemberg legitim war und nicht Paul Walzer, der dort als Kommissar eingesetzt war.

Wie Strukturen und personales Element zusammenbringen?

Es soll in diesem Blogbeitrag auch um Insitutionen hinter den Menschen, in diesem Fall vor allem Paul Walzer, gehen. Die institutionellen Kirchenstrukturen waren und sind sehr verschachtelt, was an den Auseinandersetzungen um Landeskirchen und „Deutsche Evangelische Kirche“ schon deutlich geworden ist. Wie stellt sich diese Verschachtelung dar, lässt man den Blick von Paul Walzers „Wirkungszeit“ auf die gesamte Zeit von 1914 bis 1949 schweifen? Wie vielschichtig waren die Strukturen in der evangelischen Kirche im Deutschen Reich, in der Weimarer Republik und im „Dritten Reich“ sowie der Nachkriegszeit? Ist es zwingend, von Berlin und Brandenburg auch auf die übergeordneten Ebenen zu schauen? Und wie schafft man es zugleich, nicht die Menschen, die gehandelt haben, zu vernachlässigen? Im Sinne eines „akteurszentrierten Institutionalismus“ bieten sich die Konsistorialpräsidenten, aber auch Abteilungsleiter etc. an, um nicht die Fehler der „menschenleeren institutionellen Strukturgeschichte“ zu begehen.[7] Wenn man nun eine „Lupe“ auf den Menschen Paul Walzer in der Struktur der evangelischen Kirche in Berlin und Brandenburg 1934 bis 1936 legt, kann man noch einmal die Frage nachvollziehen, die den Titel des Blogbeitrags bildet. Um wen geht es im Kern? Um einen Konsistorialpräsidenten, der der erste ist, der im NS-Staat ans Ruder kommt. Seine Lebensdaten zeigen die einschneidende Erfahrung in noch recht jungen Lebensjahren in der Zeit des Ersten Weltkriegs, er war in verschiedenen Orten des „Kirchenkampfes“ aktiv auf der Seite der „Deutschen Christen“.

Seine Geschichte zeigt exemplarisch, dass die „Zuversicht der NS-Führung auf rasche Gleichschaltung“ der evangelischen Kirche sich nicht bewahrheitete, viele Kirchenmitglieder und auch leitende Kirchenpersönlichkeiten konnten ihren christlichen Glauben jedoch mit einer Unterstützung des Regimes verbinden.[8] Diese starke Unterstützung wird für Paul Walzer allerdings zum Abschied aus Berlin führen, Anfang 1936 erfolgte eine Versetzung nach Königsberg. Es gab Auseinandersetzungen darüber, was eigentlich sein Status war. Was findet sich beispielsweise unter „Paul Walzer“ bei Wikipedia? Dort steht aktuell, dass er bis zu seinem Lebensende als Konsistorialpräsident von Berlin amtiert hat.[9] Dies lässt sich in seiner Personalakte so nicht wiederfinden. Gleichzeitig ist diese Feststellung keine Besserwisserei gegenüber den Wikipedia-Autor*innen, weil es auch in dem anfangs angeführten Personenlexikon nicht genau steht. Aus der Akte heraus sieht es so aus: Paul Walzer wurde nach Königsberg „entsorgt“, was wohl Anfang 1936 nicht ganz so überwiegend „bekennend-kirchlich“ war. Er war dann Oberkonsistorialrat. Und das war für ihn im Prinzip immer noch ein Erfolg. Denn in seiner Personalakte existiert ein Schreiben an den Evangelischen Oberkirchenrat der Evangelischen Kirche der Altpreußischen Union, dass der Provinzialkirchenrat der Mark Brandenburg in seiner Sitzung am 6. Februar 1935 einstimmig beschlossen hat: „Der Provinzialkirchenrat erhebt […] Einspruch gegen die Ernennung des Landrates W a l z e r zum Konsistorialpräsidenten in Berlin, weil ihm über die Eignung des Vorgeschlagenen für diese Stelle nichts bekannt ist. […]“ [10]

Was bedeutet Paul Walzers Geschichte für seine Nachfolger?

Der Provinzialkirchenrat versuchte ihn auf einer formalen Ebene anzugreifen. Die Lösung war schließlich, dass er Anfang 1936 noch einmal ernannt wurde (als „Oberkonsistorialrat“). Das bedeutete: Kirchenbeamter auf Lebenszeit mit guten Bezügen. Auf dem Dokument der Personalakte, auf dem dieser Vorgang dokumentiert wurde, findet sich noch ein Zusatz: „mit Wahrnehmung der Geschäfte des Konsistorialpräsidenten in Berlin betraut“ (allerdings durchgestrichen). Es gab ein Hin und Her, wie Paul Walzer rechtlich-statusmäßig einzuschätzen war. Er kämpfte – juristisch sehr klug – seine Bezüge durch: Paul Walzer drohte eine Klage an, sollte die Kirchenverwaltung ihm nicht auch in Königsberg weiterhin das Konsistorialpräsidentengehalt zahlen (ein höheres Gehalt als das eines „Oberkonsistorialrates“). Er konnte vielleicht den Titel nicht mehr führen, aber ihm ging es auch um das Geld. Die von Paul Walzer angegriffene Verwaltung gab klein bei: Die juristische Lösung war, dass die Ernennung zwar als ungesetzlich eingestuft wurde, es allerdings nicht den einzelnen betroffenen Beamten angelastet werden konnte. Das heißt Paul Walzer bezog weiter sein Konsistorialpräsidentengehalt.

Gleichzeitig lohnt es sich, ausgehend von meinem Eindruck aus der Personalakte zurück zum Titel des Beitrags zu gehen und zum Schluss die Frage zu stellen: Was bedeutet diese Geschichte auch für Paul Walzers Nachfolger, für Georg Rapmund, für Walter Siebert, für Dr. Johannes Heinrich? Gibt es eine „deutsch-christliche“ Tradition in diesem Konsistorium? Man wird 1934 bis 1945 an dieser Stelle der Institution keine Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus finden.

[1] „Konsistorium“ ist nur noch in der EKBO der Name für die landeskirchliche Verwaltung, in anderen Landeskirchen nennt sie sich „Kirchenamt“ oder ähnlich. Zur Lücke in der Präsidentengalerie: Krogel, Wolfgang, Normalität und Notstand. Pfarrschaft, Juristen und protestantisches Milieu 1914 bis 1949 – Forschungsfragen zum Beitrag protestantischer Strömungen zum Aufstieg des Nationalsozialismus in Deutschland, in: Der Bär von Berlin. Jahrbuch des Vereins für die Geschichte Berlins, 69. Folge, 2019, S. 117-130, hier: S. 127.↩

[2] Personenlexikon zum deutschen Protestantismus 1919–1949, zusammengestellt und bearbeitet von Hannelore Braun und Gertraud Grünzinger, Göttingen 2006, S. 268.↩

[3] Ev. Zentralarchiv 7/P/1469.↩

[4] Archiv der EKD, A 4, Bd. 115 zitiert nach Gerhard Schäfer, Die Evangelische Landeskirche in Württemberg und der Nationalsozialismus. Eine Dokumentation zum Kirchenkampf, Bd. 3, Stuttgart 1974, S. 530, FN 15a.↩

[5] Ev. Landeskirchliches Archiv in Berlin 7.10/253.↩

[6] Klaus Scholder, Die Kirchen und das Dritte Reich, Bd. 2, München 2000, S. 394-403.↩

[7] Martin Lutz, Akteurszentrierter Institutionalismus, in: Clemens Wischermann, Katja Petzel-Mattern, Martin Lutz et al. (Hg.), Studienbuch institutionelle Wirtschafts- und Unternehmensgeschichte, Stuttgart 2015, S. 48-52, hier S. 51. Vgl. Simone Lässig: Introduction: Biography in Modern History – Modern Historiography in Biography, in: Volker R. Berghahn, Simone Lässig (Hg.): Biography between Structure and Agency. Central European Lives in International Historiography, New York/Oxford 2008, S. 1-27.↩

[8] Michael Wildt, Geschichte des Nationalsozialismus, Göttingen 2008, S. 85.↩

[9] https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Walzer (zuletzt aufgerufen: 26.8.2020)↩

[10] Ev. Zentralarchiv 7/P/1469.↩

SFR – Selected Further Reading

- Michael Wildt, „Volksgemeinschaft”, Version: 1.0, in: Docupedia Zeitgeschichte, 3.6.2014, URL: http://docupedia.de/zg/Volksgemeinschaft

- Manfred Gailus, Wolfgang Krogel, Von der babylonischen Gefangenschaft Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche im Nationalsozialismus. Regionalstudien zu Protestantismus, Wichern Verlag 2006

- Clemens Vollnhals, Evangelische Kirche und Entnazifizierung 1945 – 1949 : die Last der nationalsozialistischen Vergangenheit / Clemens Vollnhals. – München : Oldenbourg, 1989

- Akademie der Nordkirche, Neue Anfänge nach 1945? Wie die Landeskirchen Nordelbiens mit ihrer NS-Vergangenheit umgingen, Online Ausstellung unter: https://www.nordkirche-nach45.de/

- Hartmut Ludwig, Die Berliner Theologische Fakultät 1933 bis 1945. In: Rüdiger vom Bruch (Hg.): Die Berliner Universität in der NS-Zeit, Band II: Fachbereiche und Fakultäten. Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2006, S. 93–122.

Über den Autor

Dr. Johan Wagner ist Referent für Fördermittelrecht der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Er gehört zum Lehrbeauftragten-Pool des Instituts für Geschichtswissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin. Seine Forschungsinteressen und Arbeitsgebiete sind Europäische Integration, Pressegeschichte, europäische Beziehungen zur arabischen Welt, Wissenschaftsstrategie, konfessionelle Entwicklungen in Europa, europäische Konflikt- und Friedensgeschichte, siehe auch: https://www.clioonline.de/researcher/id/researcher-5652